A. GUINNARD.

Title: Trois ans d'esclavage chez les Patagons

Author: A. Guinnard

Release date: November 4, 2025 [eBook #77179]

Language: French

Original publication: Paris: P. Brunet, 1864

Credits: Laurent Vogel, Pierre Lacaze and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Library of Congress)

Si le mot reconnaissance peut suffire aux cœurs bien nés pour exprimer toute leur profonde gratitude, permettez-moi, Madame, de vous dédier ces souvenirs de mes souffrances passées.

Daignez, Madame la Marquise, en agréant ce faible hommage, le considérer comme la preuve du meilleur et du plus respectueux souvenir qui se soit gravé en lettres ineffaçables dans la mémoire du pauvre voyageur éprouvé que vous avez bien voulu honorer de votre précieux et bienveillant intérêt.

A. G.

[Pg 1]

J'ai publié il y a quelques mois, dans le Tour du Monde, un sommaire de mes aventures en Patagonie. Le mauvais état de ma santé fut la seule cause qui m'empêcha d'en faire tout d'abord la relation complète; néanmoins je n'avais pas renoncé à la réalisation de ce projet qu'aujourd'hui seulement, il m'est permis de mettre à exécution.

Pressé par de nombreux encouragements, ainsi que par les bienveillants conseils dont ont bien voulu m'honorer les personnes les plus distinguées, soit par leur science, soit par le rang élevé qu'elles occupent, je me suis déterminé à dépeindre les horribles souffrances que j'ai endurées pendant ma longue captivité, et à décrire les mœurs et les coutumes des diverses peuplades dont j'ai été l'esclave.

[Pg 2]

Ce livre n'a aucune analogie avec les nombreuses et romanesques relations de voyages qui ornent nos bibliothèques; il est tout simplement l'œuvre d'un malheureux voyageur éprouvé qui n'aurait sans doute jamais osé écrire, sans cette circonstance.

Je n'ai pas, ainsi que tant d'autres, cherché à imiter; je me suis purement et simplement borné à faire la narration scrupuleuse de mes aventures et celle des mœurs et coutumes des Patagons, des Puelches, des Pampas et des Mamuelches avec lesquels, par un enchaînement de circonstances malheureuses, j'ai dû forcément vivre pendant plus de trois ans et demi. La connaissance de leur langage et une longue habitude de leur genre d'existence, m'ayant mis à même de les considérer sous leur véritable point de vue, on pourra prendre pour termes de comparaisons avec tels ou tels écrivains que je m'abstiens de nommer, les diverses observations que j'ai pu faire.

Je ne me suis pas adonné plus spécialement à la science qu'à la littérature, mais étant le seul qui, jusqu'à ce jour, ait pu pénétrer aussi avant dans l'intérieur de la Patagonie, je me trouve par cela même plus que tout autre dans la possibilité de renseigner exactement le lecteur sur ses nomades habitants. J'ai l'espoir que ce récit d'une des phases terribles de mon existence, offrira quelqu'intérêt, et que la jeunesse entreprenante et inexpérimentée,[Pg 3] qui chaque année s'expatrie, poussée, comme je le fus moi-même, autant par l'ambition que par l'attrait de l'inconnu, y trouvera une leçon salutaire.

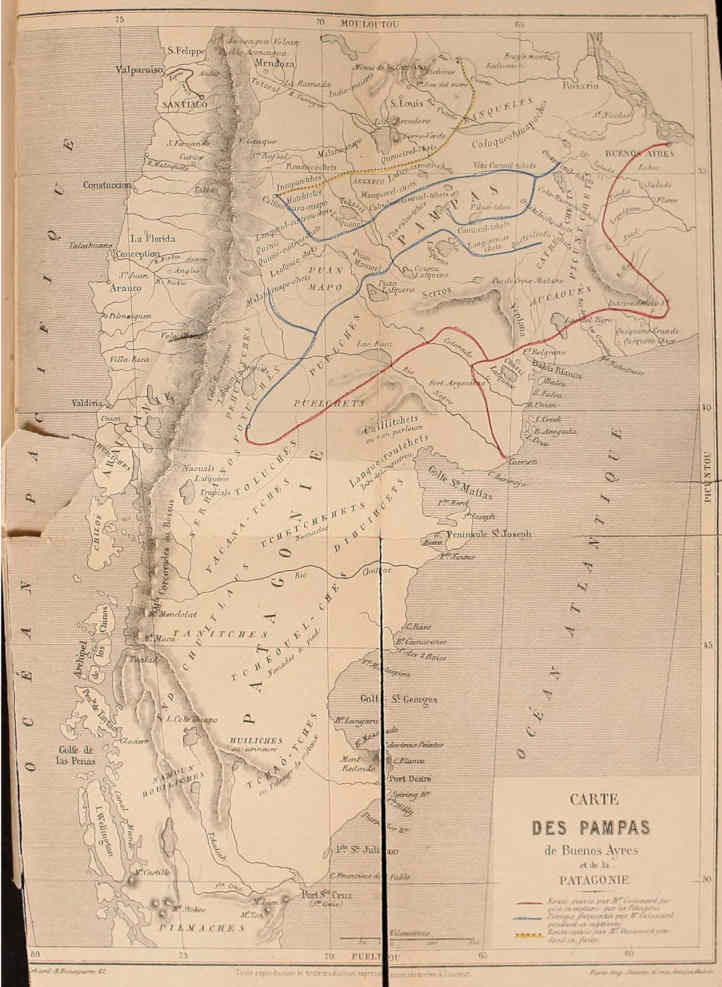

Sur la carte qui figure à la fin de ce récit, j'ai tracé un itinéraire des parages où j'ai vécu pendant si longtemps. Ce travail ne pouvait être et n'est point d'une exactitude mathématique, car ayant été dans le plus complet état de dénument, je n'ai pas eu à ma disposition les instruments propres à déterminer les diverses positions des lieux que j'ai parcourus. Cependant, grâce à ma fidèle mémoire et au soin que j'ai toujours eu de remarquer les différentes directions que j'ai suivies avec les Indiens mes maîtres, grâce aussi à l'habitude que j'avais contractée d'évaluer les distances franchies avec les incomparables chevaux de ces régions lointaines, lesquels galopent facilement depuis l'aurore matinale jusqu'au tardif coucher du soleil, j'obtins pour moyenne, tout en faisant la part des difficultés du terrain, vingt-cinq lieues par jour. Toute approximative que puisse être cette mesure, elle n'est pas bien éloignée de la vérité; et l'on pourra s'en convaincre lorsqu'il sera permis de pénétrer dans l'intérieur de ces terres, ce qui ne saurait du reste manquer d'arriver un jour ou l'autre. Je dirai même plus, c'est que j'espère même qu'il sera possible de reconnaître les endroits que je désigne.

[Pg 4]

On se demandera sans doute pour quelle raison cette carte est écrite en langue inconnue? c'est, parce que, sachant le langage de ces nomades, j'ai acquis la certitude qu'on a jusqu'alors, non seulement tronqué les noms de leurs tribus, mais encore qu'on n'en connaît qu'un petit nombre. L'orthographe de ces noms diffère de celle généralement adoptée parce que je pense, que non seulement il est nécessaire de faire connaître ces diverses dénominations, mais qu'il est, pour le moins, aussi utile de leur conserver leur véritable prononciation indienne.

Ma délivrance ayant été aussi subite qu'imprévue, je n'ai pu rapporter aucun objet en souvenir de mon pénible voyage, de sorte que nombre de personnes ont peine à croire à la possibilité de mon retour après de semblables épreuves et que quelques-unes ont paru mettre en doute, les tristes et cruelles péripéties de mon exceptionnel voyage. Telle ne fut pas toutefois l'opinion de plusieurs membres de la science et particulièrement celle du bien regrettable M. Jomard, membre de l'Institut, qui parfaitement renseigné à cet égard, daigna me faire l'accueil le plus bienveillant. Cet homme illustre, qui jusque dans l'âge le plus avancé conserva toute la plénitude de ses facultés et dont le cœur resté jeune jusqu'au dernier instant, battit d'un si généreux enthousiasme pour les voyageurs éprouvés, m'honora de ses[Pg 5] bons conseils et m'engagea à faire une relation pour laquelle il voulut bien me promettre sa précieuse coopération. Mais hélas! je ne devais point être assez heureux pour jouir d'une semblable faveur, car bientôt après la mort en le surprenant au milieu de ses travaux, l'arrachait au monde scientifique dont il avait été un si digne représentant.

[Pg 7]

Comment il se fait que je pars pour Montévidéo, et dans quel but j'entreprends ce voyage.

Je n'avais encore que vingt-trois ans en 1855, fort peu d'expérience, quelque ambition, et je possédais par-dessus tout l'amour des voyages. Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti comme électrisé au récit de ceux de mon aïeul maternel Ulliac de Kvallant, officier de marine, qui, à vingt-deux ans, avait déjà fait trois fois le trajet des Grandes-Indes et que la fortune avait daigné favoriser d'un de ses plus gracieux sourires. Plus tard la lecture développa encore chez moi cette passion d'une[Pg 8] manière plus prononcée. J'avais tellement foi dans ma réussite au loin, que me voyant sans un avenir de mon goût, je pris subitement la fatale résolution de m'expatrier pour quelques années que je me proposais d'employer aussi fructueusement que possible, tant au profit de ma mémoire qu'à celui de ma bourse. Je songeais au bonheur que je ressentirais s'il m'était permis de mettre un terme aux inexorables coups du sort qui s'appesantissait sur ma famille, et cette seule idée suffisait à me consoler de la douloureuse séparation que je m'imposais.

Je ne fis part de ma résolution à mes parents que quelques jours seulement avant mon départ. Ce fut pour chacun d'eux une triste surprise: mais quelques efforts qu'ils fissent pour me détourner de cette idée je n'en persistai pas moins dans ma résolution. C'est ainsi qu'après avoir reçu la visite de mon bien-aimé frère, qui m'était venu faire ses adieux et en même temps ceux de tous mes parents, je m'embarquai au Havre, dans le courant du mois d'août 1855 pour Montévidéo.

[Pg 9]

Nous mîmes à la voile par un temps magnifique, mais qui changea tellement dès la nuit suivante, que nous restâmes durant tout une quinzaine, exposés au gré des flots furieux de la Manche malgré tous les efforts que l'on fit pour entrer dans l'Océan Atlantique. Enfin le seizième jour le vent changea, la mer redevint calme, nous commençâmes à faire bonne route.

Il semblait en nous éloignant que le temps devenait de plus en plus radieux; nous naviguâmes de la sorte jusqu'à l'embouchure de la Plata sans avoir l'ombre d'un danger à redouter. Cependant nous ne devions point arriver à destination sans que je fusse à même de me rendre compte de l'horrible situation où se trouvent parfois les navigateurs; car à notre entrée dans la Plata, nous essuyâmes la plus horrible tempête que l'on puisse imaginer; et nous fûmes jetés sur le banc anglais où peu s'en fallut que nous ne périssions corps et bien. Nous ne dûmes notre salut qu'à la grande solidité du navire, qui heureusement était neuf, et au grand sang-froid de notre habile capitaine, qui sut[Pg 10] ranimer l'énergie de ses hommes, un instant paralysés par la frayeur.

Une fois le danger passé, et le calme rétabli à bord, j'entendis de nouveau les hommes de l'équipage, se communiquer leurs projets de délassements et de plaisirs. Je ne cessais de les questionner sur Montévidéo, où tant d'autres venus avant moi avaient été assez heureux pour voir leurs désirs se réaliser; aux vœux de toutes sortes que je formais, vint encore se joindre la fébrile impatience de poser enfin le pied sur le sol américain que l'on me disait être si merveilleux.

Mais à peine arrivé je fus saisi d'une sorte de pressentiment de mauvais augure, quand d'épais tourbillons de fumée s'offrirent à ma vue, et que les premiers bruits qui frappèrent mon oreille, aux portes du Nouveau-Monde, furent ceux d'une vive fusillade et du canon entremêlés.

J'arrivais juste à temps, pour être le témoin d'une de ces insurrections si fréquentes dans les républiques de la Plata. Je me rendis à terre dès le lendemain matin, et malgré l'état de dissension du pays, je me sentis tout rempli[Pg 11] d'aise de faire connaissance avec un peuple si nouveau pour moi, dont le langage éveilla de suite toute ma sympathie.

Je parvins non sans peine à me faire admettre dans un hôtel de modeste apparence, le premier que je trouvai sous ma main, et dont la porte était fortement barricadée intérieurement. Quoique j'eusse fait une traversée des plus heureuses, j'éprouvais le plus grand besoin de prendre quelque repos; mais il me fut impossible de dormir, car les cris de la populace et une vive arquebusade m'en empêchèrent. Le jour suivant, je fus sur pied dès l'aurore, mû par un désir ardent de parcourir la ville, ce à quoi je me hasardai, malgré les exclamations charitablement hostiles de mon hôte, qui, tout d'abord, craignait de perdre un pensionnaire; mais, bientôt rassuré dès qu'il sut que je lui laissais tout mon bagage en dépôt, il fut le premier à m'expliquer le peu de danger qu'il y avait à parcourir les rues durant le jour. Il disait vrai, car malgré les cris et la fusillade, la plupart des habitants s'y montraient aussi pour renouveler leurs provisions. J'eus bientôt parcouru[Pg 12] les principales rues encombrées de soldats presque tous nègres, en haillons et les pieds nus, offrant l'aspect d'une véritable horde de brigands, et paraissant bien plus redouter les coups qu'ils sont sujets à recevoir, que soumis à une discipline quelconque, et auxquels, dans ces moments de troubles, on peut attribuer hardiment la plus grande partie des crimes et des désordres qui se commettent.

Dans ces pays lointains, c'est à peine si quelques hommes succombent dans un combat loyal; car les luttes sont purement dérisoires. Les nombreuses victimes que l'on y compte cependant, ont pour cause la vengeance que semble faciliter l'obscurité des rues non-éclairées pour la plupart. Il n'est pas rare, même en temps de paix, d'entendre la nuit, les gémissements de quelque malheureux attardé, ayant négligé de se faire reconduire par Los serènos ou veilleurs de nuit, qui moyennant une rétribution, illicite à vrai dire, se le transmettent de consigne en consigne jusqu'à son domicile. Ces veilleurs portent de la main gauche une lanterne, et tiennent une lance de[Pg 13] la droite; leur armement se complète par un sabre. Ils doivent veiller à la sécurité des habitants et crier par les rues les heures et les variations du temps. Mais le sentiment du devoir est, pour eux, une chose tellement secondaire qu'il leur arrive fréquemment de se refuser à accompagner los ciudadanos—les citoyens—qui ne leur offrent point quelqu'argent. Et beaucoup d'entre eux poussent à un tel point l'amour de la propriété, qu'ils n'hésitent nullement à dépouiller ceux qu'ils accompagnent gratuitement.

Après un mois et demi de séjour à Montévidéo, pendant lequel je visitai tous les environs, le mauvais état des affaires générales, me mettant dans l'impossibilité d'employer fructueusement mon temps, et de me rendre par terre, soit à l'Assomption soit au Brésil, je me déterminai à gagner Buenos-Ayres, voyage que j'effectuai en une nuit avec le bateau à vapeur. Je trouvai cette ville également morcelée par une guerre intestine dont la fin ne pouvait encore se prévoir, ce qui m'empêcha, comme à Montévidéo, de faire usage de mes lettres de recommandations.

[Pg 14]

La vie des étrangers y étant fort compromise, je me vis de nouveau dans la nécessité de m'éloigner. Je songeai tout d'abord à Rosario, rendez-vous général des Européens; mais ne voulant pas avoir à me reprocher plus tard, d'avoir agi trop précipitamment, j'employai tous les moyens imaginables afin de me créer quelques relations avec des commerçants. Toutes mes tentatives furent vaines, et j'en revins à ma première idée de gagner Rosario après avoir exploré toutes les provinces Argentines.

Nous étions déjà au mois de février 1856. L'hiver commençant au mois de mai, je n'avais donc plus que deux mois pour trouver où me fixer. Après avoir visité au sud la Confédération argentine, Carmen sur le Rio-Négro, le fort Argentino et la baie blanche, j'errai parmi tous les districts Buenos-Ayriens, fort clair-semés à partir du Rio Quéquène, cours d'eau rarement tracé, et plus rarement encore dénommé sur les cartes. Ayant ainsi vainement parcouru le Tendil, l'Azul, le Bragado-Grande, le Bragado-Chico, Mûlita et jusqu'aux moindres hameaux et fermes qui[Pg 15] relient entre elles ces diverses populations trop éloignées les unes des autres pour former une frontière proprement dite.

Reconnaissant qu'en vain, j'avais espéré rencontrer de meilleures chances sur ce sol moins battu des Européens, je voulus mettre mon premier projet à exécution. Dans ce but, je revins à Quéquène-Grande afin de me munir des provisions nécessaires à un semblable voyage, recevant sur ma route l'hospitalité des Estanceros ou fermiers spécialement adonnés à l'élève et au trafic du bétail.

De retour à Quéquène, j'y fis la rencontre d'un italien nommé Pédritto, comme moi fourvoyé dans ce district perdu. Nous ne tardâmes guère à lier connaissance; nous découvrîmes en causant, que nous étions arrivés l'un et l'autre en Amérique à quelques jours de distance seulement, animés tous deux du plus vif désir de nous créer une position sortable et que vu les nombreuses difficultés qui nous avaient assaillis en débarquant, nous avions formé le même projet de nous rendre à Rosario. Dès lors nous ne songeâmes plus qu'à nous réunir pour entreprendre[Pg 16] ce voyage, d'autant plus difficile, que nous ignorions encore l'un et l'autre le langage espagnol, et que nous n'étions point cavaliers; ces raisons en nous privant de guides et de chevaux, nous forcèrent à voyager pédestrement. Nous confondîmes nos ressources pécuniaires, et nous achetâmes des armes et des munitions en quantité suffisante pour un mois; nous emportions chacun cinq livres de poudre, quinze livres de plomb, quelques provisions de bouche et de menus objets de rechange.

Nous n'ignorions point que des dangers et des difficultés sans nombre, viendraient nous assaillir, mais nous étions décidés à tout braver, nous ne prîmes d'autre précaution que celle d'acheter une boussole cadran solaire, et de faire un plan de route, où chaque journée de parcours était indiquée; puis nous partîmes avec cette confiance que donne à la jeunesse beaucoup de résolution et d'espoir.

Ce fut le 18 mai 1856 que nous fîmes les premiers pas sur le sol désert de la Pampa, dans la direction Ouest que nous devions suivre jusqu'à la Sierra Ventana seulement.

[Pg 17]

Mais ainsi que je l'ai déjà dit, cette époque de l'année qui coïncide avec l'hiver de ces régions, nous faisait craindre plus de mauvais que de beau temps.

En effet le lendemain de notre départ une pluie torrentielle, qu'augmentait encore un vent violent et glacial soufflant des profondeurs de la Patagonie, nous assaillit cruellement. Ce mauvais temps dura quatre mortels jours, pendant lesquels nous fûmes contraints pour nous reposer de nous étendre sur la terre détrempée, sans qu'il nous fut possible de chasser ni de faire du feu. Nous eûmes la plus grande peine à garantir nos armes, dont dépendait notre existence durant le cours du long voyage que nous commencions seulement et qui déjà s'annonçait pénible et dangereux.

Ce fut seulement dans la soirée du quatrième jour que la pluie cessa, et que survint fort à propos, un rayon de soleil qui ranima notre ardeur et nous permit de faire sécher nos vêtements. Durant les quelques heures que nous nous reposâmes, il nous fut loisible d'admirer les immenses plaines vertes et touffues qui se déroulaient à nos yeux, jusqu'à[Pg 18] l'horizon sans bornes et dont le soleil couchant faisait ressortir toute la beauté.

Avant le retour de la nuit nous avions de nouveau endossé nos vêtements alors parfaitement secs, et nous pûmes profiter de la facilité que nous offrait la chasse aux viscachas (note A), pour renouveler nos provisions; car nous avions épuisé, ce jour même, le peu qui restait de notre pain trempé de pluie. Nos forces étant réparées et notre moral raffermi, nous consultâmes notre plan de route et notre boussole, puis nous prîmes la direction Sud-Est qu'elle nous indiquait, parfaitement convaincus que nous faisions bonne route pour le Rosaire. Notre marche devenait de plus en plus difficile, obstruée qu'elle était par une masse compacte de hautes herbes qui nous obligeant à lever les jambes outre mesure, nous fatiguaient extrêmement. De plus, la terre fort détrempée endommageait et élargissait tellement nos chaussures que nous étions fréquemment menacés de les perdre. C'est ce qui nous arriva en effet la nuit suivante et pendant la plus complète obscurité, alors que nous étions engagés dans un bas-fond[Pg 19] vaseux, dont nous eûmes toutes les peines du monde à nous tirer. Comme il nous avait été impossible de nous procurer des souliers de rechange avant notre départ de Quéquène-Grande, nous fûmes dès lors réduits à affronter pieds nus, un sol souvent hérissé de pierres anguleuses ou d'épines et l'intensité du froid qui augmentait de plus en plus.

Vers la matinée du cinquième jour, malgré les nombreuses difficultés qui semblaient devoir s'opposer à notre marche, nous n'avions pas moins parcouru déjà une assez grande distance, lorsque dans la soirée qui suivit, nous rencontrâmes une rivière étroite, profonde et encaissée dans un terrain à pic qu'il nous fallut songer à traverser. Descendre au bord de l'eau fut un véritable travail, vu l'élévation de la rive escarpée; le reste du jour fut employé à rechercher un passage pour gagner le côté opposé. Quand nous réussîmes à le trouver il était déjà fort tard, et nous étions tellement accablés de lassitude, que nous préférâmes en remettre la traversée au lendemain. Le côté où nous étions paraissait du reste nous promettre[Pg 20] un abri plus sûr contre le vent glacial qui ne cessait de souffler avec violence. Mais afin de nous garantir complètement de la température froide et humide, nous imaginâmes de creuser, avec nos couteaux, une grotte dans le flanc de la falaise escarpée. Ce travail achevé nous poussâmes la minutie jusqu'à brûler dans l'intérieur, un amas de broussailles pour en sécher les parois; et après avoir fait honneur à un excellent souper composé d'un gigot de gama, produit de notre chasse, nous nous installâmes dans notre réduit encore chaud, qui semblait promettre à nos corps brisés de fatigue une délicieuse nuit de repos.

Mais hélas! on ne ne songe jamais à tout! et dans notre grande préoccupation de bien-être, nous n'avions prêté aucune attention à la crue des eaux qui s'était déjà fait sentir dans le jour. A peine avions nous clos la paupière que notre grotte, soudainement envahie par l'eau tourbillonnante et rapide, faillit devenir notre tombeau. N'étant fort heureusement pas encore bien endormi, j'eus le temps d'éveiller mon compagnon et de saisir nos armes pour fuir.

[Pg 21]

Mais s'échapper n'était pas chose facile à deux hommes ainsi surpris par le danger au moment de leur premier sommeil. Il fallut nous frayer un chemin à travers les eaux déchaînées et les ténèbres, et nous servir de nos poignards comme d'échelons, pour franchir un escarpement élevé qui, battu à sa base par l'inondation, menaçait à chaque mouvement un peu brusque de notre part, de s'écrouler sur nous. Malgré tout notre sang-froid, il fallut que la providence nous vînt en aide, car malgré l'imminence du péril nous eûmes le bonheur d'atteindre sains et saufs le sommet de la falaise munis de toutes nos armes. Nous eûmes seulement à déplorer la perte d'une partie de nos munitions, de notre poudre et des menus objets de rechange que nous possédions, lesquels devinrent sous nos yeux, la proie du torrent impétueux. Cette nuit commencée sous de si tristes auspices s'acheva cependant dans un sommeil profond, et le lendemain à notre réveil, il ne nous serait resté du danger passé, qu'un souvenir fait plutôt pour nous encourager que pour nous abattre, si nous n'eussions pas été obligés[Pg 22] d'attendre pendant deux longs jours de privation absolue et de famine, que la baisse des eaux nous permît de franchir la rivière.

Le troisième jour seulement nous en tentâmes le passage après avoir fait un paquet de nos hardes et l'avoir placé sur notre tête. Nous nagions d'une main, tandis que de l'autre nous nous efforcions de tenir nos fusils et nos revolvers hors de l'eau, mais ce n'était pas chose facile à exécuter. Le courant d'une force extrême nous entraîna dans un tourbillon où nous faillîmes périr tous deux; et lorsque enfin nous abordâmes la rive opposée nous étions totalement à bout de forces. Nous fûmes cependant assez heureux pour pouvoir faire un bon feu de racines qui ranima nos membres engourdis, fit sécher nos vêtements et nos armes que nous visitâmes avec le plus grand soin.

Si d'un côté ces douloureuses épreuves augmentaient notre confiance en nos forces et notre mépris du danger, d'un autre elles ralentissaient notre marche. En outre, nos pieds déjà en sang nous faisaient souffrir d'autant plus cruellement que nous[Pg 23] n'avions plus aucun moyen de les garantir ni contre les aspérités du sol, ni contre l'influence de la gelée. Vers le milieu du jour pourtant, ayant eu l'heureuse chance de tuer une biche-gama (note B) que nous fîmes rôtir, un peu de gaîté se mêla à notre repas et le rendit délicieux. Du cuir de cet animal nous essayâmes de nous faire des sandales, mais cette chaussure délicate, en outre qu'elle ne pouvait suffire à nous garantir contre les pierres et les épines, se déchira promptement. Elle ne servit pas même à diminuer l'effet du froid intense sur nos plaies vives. Incapables désormais de doubler le pas, nous résolûmes afin de ne point prolonger notre voyage outre mesure de marcher jour et nuit en n'accordant aux besoins impérieux du sommeil et de la faim que le temps strictement nécessaire.

En dépit de ce calcul économique, nos provisions s'épuisèrent promptement sans qu'il nous fût possible de les remplacer, car nous étions entrés dans uno campo ou espace de pampas, au sud-ouest de quelques montagnes se ralliant à la sierra Ventana par les accidents d'un terrain d'une nature calcaire[Pg 24] et où de nos yeux avides, pauvres voyageurs affamés, nous n'aperçûmes aucune trace d'animaux ni de végétation.

Le jour tout entier s'écoula lentement sans nous laisser entrevoir le moindre atôme qui put apaiser notre faim et notre soif. Le soir venu, ne trouvant aucun abri, nous fûmes réduits à nous coucher sur le sol pierreux et blanc de givre. Aux atroces tortures que nous faisait éprouver la faim, succéda l'inertie la plus complète. Grâce à Dieu pourtant, l'ardente fièvre que nous éprouvions vint clore nos paupières d'un sommeil de plomb, pendant lequel nos membres endoloris et accablés de lassitude, puisèrent de nouvelles forces. A notre réveil, nous reprîmes notre triste pélerinage à travers des plaines d'une nature salpêtrée et couvertes de nombreux étangs salés, de peu de profondeur, dont les eaux infectes, au goût de cuivre, reposent sur un lit de vase noire et nauséabonde dans laquelle disparaissent parfois les animaux attirés par la soif et trompés par la limpidité de l'eau.

Sur ces lacs se tenaient des myriades de phoénicoptères au long cou, au corps étroit[Pg 25] sans queue, hauts sur pattes, et dont les ailes du ponceau le plus vif se détachaient avec éclat sur la blancheur irréprochable de toutes leurs autres plumes. A notre approche nous les vîmes s'envoler simultanément, leur cou tendu, leurs longues pattes jointes en arrière en forme de gouvernail, et fuir silencieusement avec la vitesse et la légèreté d'une flèche dont ils ont toute l'apparence. Je voulus en tirer quelques-uns, mais mon fusil ayant fait long feu je ne pus y réussir.

Bien que nos pieds fussent profondément écorchés et remplis d'épines, les angoisses de la faim nous avaient plongé dans un tel état de surexcitation et de délire qu'à peine nous faisions attention au douloureux contact de la terre gelée. Nos entrailles étaient atteintes de souffrances mille fois plus horribles que la mort.

Dans les courts instants de répit que nous laissa cette longue et cruelle journée nous mangeâmes de la terre et les premières racines qui nous tombèrent sous la main, sans pouvoir étancher notre soif, que semblait augmenter encore la vue continuelle des lacs[Pg 26] salins. Mon compagnon, quoique beaucoup plus fort que moi, en apparence, ayant plus tôt ressenti les tristes effets de la faim et ayant aussi eu recours beaucoup plus tôt aux moyens extrêmes dont je parle était en proie à de telles souffrances qu'il se roulait sur le sol en poussant des cris déchirants qui n'avaient plus rien d'humain. La nuit ne revint pas sans que je fusse à mon tour plongé dans ce triste état. Nous nous reprochions l'un et l'autre notre voyage, dans les termes les plus amers; ou bien, dans les courts intervalles où la souffrance semblait ne plus avoir de prise sur nous, nous étions comme plongés dans une douce béatitude voisine de l'extase et, les larmes aux yeux, nous nous demandions réciproquement pardon de nos brusqueries.

La nuit suivante ne ramena point le sommeil dans nos sens torturés; nous demeurâmes les yeux ouverts sur le désert, et la pensée fixée sur notre triste situation. Le lendemain, troisième jour de jeûne, l'épreuve fut plus terrible encore; nous avions tous deux le délire. Nous échangeâmes jusqu'à des menaces et des voies de fait. Notre marche[Pg 27] fut lente et souvent interrompue par la lassitude. Notre soif fut telle qu'à défaut d'eau, nous avalâmes jusqu'à des cailloux, et que nous eûmes recours pour l'apaiser à l'extrême et répugnant moyen dont parlent tant de relations de naufrages; ou bien encore, lorsque le terrain était humide de givre nous y promenions notre propre linge pour le tordre ensuite au dessus de notre bouche. Cédant de nouveau à la rage de la faim nous mangeâmes des racines que nous ne connaissions point, dont le goût était révoltant et qui nous indisposèrent gravement.

Le soir succéda à cet interminable jour, et le seul allégement que nous pûmes apporter à nos souffrances, fut un peu de feu alimenté par quelques rares épines glanées çà et là sur le sol de la pampa. Assis tous deux tristement autour de notre humble foyer, nous sentant trop faibles pour supporter plus longtemps l'horrible épreuve des angoisses de la faim, à bout de force et d'espérance nous sentîmes poindre l'un et l'autre en nous la terrible tentation de mettre fin à nos souffrances. Tout en préparant nos[Pg 28] armes à cet effet, nous vînmes à penser amèrement au foyer de la famille, aux êtres chéris que nous ne devions plus revoir. Ces souvenirs nous conduisirent à élever notre âme à Dieu. L'invocation de son nom faite à haute voix nous fit sentir combien était grande la lâcheté qui s'était emparée de nous; notre courage se retrempa dans la prière et au plus profond désespoir succéda l'assoupissement: cette nuit-là nous dormîmes. Notre réveil fut moins triste que les précédents: nous nous sentîmes plus dispos quoique extrêmement faibles. Nos jambes fatiguées, meurtries et écorchées ne nous permettaient plus d'avancer que bien lentement.

Nous marchions cependant, aiguillonnés par le besoin de nourriture, lorsque quelques heures plus tard nous eûmes enfin le bonheur de reconnaître un changement dans la nature du sol, désormais sablonneux et planté de génériums-argentinus, ou cortadéras, en indien, Koëny, hautes touffes d'herbes qui ne se trouvent généralement qu'aux abords des étangs et des cours d'eaux. Le terrain devenait moins dur à nos pieds sanglants, et un peu[Pg 29] plus loin nous atteignîmes effectivement un étang où nous pûmes étancher notre soif aride. C'était beaucoup déjà; mais à cette première trouvaille il nous en fallait ajouter une seconde, des aliments; car cette eau qui nous avait causé une si grande joie et nous avait tout d'abord soulagés devait rendre l'impression de la faim encore plus insupportable. En conséquence, nous nous mîmes en devoir d'inspecter les pourtours de l'étang en prenant chacun un côté opposé afin de nous rencontrer de temps à autre.

Une première exploration étant devenue infructueuse, je revenais anéanti, découragé, lorsqu'un bruit qui se fit entendre derrière moi au milieu des hautes herbes m'ayant fait tourner la tête, j'aperçus un puma qui épiait mes mouvements et semblait prêt à s'élancer de mon côté. Bien que cet animal n'ait rien dans sa taille et dans son allure du lion d'Afrique, dont les Américains lui ont donné le nom, ma première impression à sa vue, fut le saisissement; ma seconde fut de faire feu sur cet habitant du désert. Je l'atteignis en plein poitrail: rendu furieux par sa[Pg 30] blessure, il se traîna vers moi en allongeant ses griffes comme pour me saisir; heureusement les forces vinrent à lui manquer, il me fut facile de l'achever à l'aide de mon poignard. Au bruit de la détonation, mon compagnon accourut. Il fut agréablement surpris du produit de ma chasse, et m'en félicita sincèrement, en s'assurant préalablement que le sang dont j'avais les mains couvertes était autre que le mien.

Nous dépouillâmes en peu d'instants le puma, que nous éventrâmes ensuite, en ayant soin de le maintenir sur le dos pour ne point perdre le sang que nous bûmes à même le corps. Peu d'instants après, accroupis autour d'un feu de broussailles, sur lequel nous flambâmes plutôt que nous ne fîmes cuire les quartiers de puma, nous nous gorgeâmes avec voracité de cette chair tout à la fois grasse et coriace, mais qui nous parut délicieuse.

Après tant de fatigues et de privations, un repos d'un jour ou deux nous parut indispensable. L'endroit où nous étions était favorable; nous y fîmes halte. Grâce aux[Pg 31] nombreuses touffes de generium qui encadraient l'étang, il nous fut facile de nous abriter et de nous faire un lit plus moëlleux que la terre gelée. La fièvre nous quitta; mais l'état de nos pieds empirait; nous ne pouvions les poser à terre sans croire fouler du verre cassé. Après les avoir enveloppés de notre mieux avec les lambeaux de notre linge, nous jugeâmes prudent, néanmoins, de reprendre le cours de notre malheureux voyage en faisant usage de nos fusils comme de bâtons jusqu'à ce que nos plaies fussent suffisamment échauffées pour engourdir les douleurs qu'elles nous causaient. Nous prenions à tâche de nous distraire en formant des projets pour l'heureux jour où nous arriverions enfin à destination.

Nous cheminâmes de la sorte trois jours encore durant lesquels nous fûmes assez favorisés pour tuer un lièvre et un daim qui suffirent aux besoins démesurés de nos estomacs sur lesquels l'air vif du désert agissait d'une manière presque tyrannique. Loin de nous en désoler nous nous réjouissions au contraire extrêmement, car la nature du pays[Pg 32] semblait par sa riche apparence nous présager d'abondantes chasses.

Mais il était écrit là-haut que tous les malheurs nous accableraient tour à tour et que nous aurions vainement surmonté les terribles tourments de la fatigue et de la faim. Une plus cruelle épreuve encore nous attendait: notre boussole, objet si précieux pour nous, s'était avariée, dans les eaux du torrent où nous avions failli périr; depuis lors, par une étrange fatalité, le soleil ne s'était point montré et nous n'avions pu remédier à ce grave inconvénient. Fatigués d'esprit et de corps, nous nous étions jusque-là contentés d'un simple coup d'œil sur l'instrument dont l'aiguille s'était rouillée dans son encastrement. Mon plan de route n'existait plus depuis longtemps déjà, lorsqu'au retour du soleil nous nous aperçûmes que nous avions fait fausse route, en suivant la direction sud-ouest, point diamétralement opposé à celui vers lequel nous devions marcher. Au lieu de côtoyer le territoire Indien nous nous y étions complètement engagés depuis longtemps déjà.

Quoique cette certitude fût accablante, nous[Pg 33] tentâmes néanmoins de changer de direction, en nous rapprochant des montagnes que nous apercevions au loin devant nous, comptant y trouver plus de sécurité. Nous fûmes assez heureux pour repasser une rivière que nous avions déjà franchie la veille, et de les atteindre avant que le temps, déjà menaçant depuis le matin, ne devint mauvais. Nous pûmes nous y construire un petit réduit dans un des plis du terrain à l'aide des nombreuses pierres plates qui jonchaient le sol en cet endroit. Pendant quarante-huit heures, assiégés par une affreuse tourmente, nous restâmes blottis avec quelques provisions provenant de nos dernières chasses, sans pouvoir nous aventurer au-dehors; car la pluie et les rafales de vent faisaient ébouler de véritables avalanches de pierres de toutes les pentes rocheuses qui nous environnaient.

La tourmente apaisée, nous trouvâmes les matériaux d'un bon feu, dans les nombreuses épines—mamouël cêton—(note C), qui hérissaient le sol, et qui toutes portaient les traces d'un précédent incendie. Ce fut pour nous une preuve évidente du voisinage des[Pg 34] Indiens; car nous n'ignorions pas, qu'il est dans leur habitude d'incendier ainsi les champs qu'ils abandonnent.

Avant de suivre la nouvelle direction que nous adoptâmes, lorsque notre boussole fut réparée, il était urgent de renouveler nos provisions de route, et par conséquent de rentrer dans la plaine où sous nos yeux un grand nombre de gamas se prélassaient au soleil du matin. Plusieurs légèrement atteintes nous échappèrent grâce à la distance et à leur agilité; une seule, blessée de deux coups de feu, nous parut hors d'état de fuir bien loin; nous nous élançâmes à sa poursuite avec toute l'ardeur que nous permettait la faiblesse de nos jambes. Déjà sa course paraissait se ralentir visiblement, et l'espoir de nous en rendre maître grandissait d'autant plus, quand soudain, au détour d'une éminence, nous vîmes avec terreur un parti d'Indiens qui étaient évidemment sur la piste d'une proie quelconque: homme ou gibier.

Regagner l'antre de la montagne et notre hutte, était ce que nous avions de mieux à faire; nous fûmes assez heureux pour exécuter[Pg 35] ce mouvement de retraite sans être vus. Pendant deux longs jours, tapis dans notre cachette, appréhendant d'y être d'un moment à l'autre découverts et assaillis par un ennemi sauvage et sans pitié, nous ne tardâmes pas à y être assiégés par la faim. Obligés de tenter quand même une sortie le troisième jour, pour renouveler notre chasse, nous reprîmes confiance et espoir, en tirant à peu de distance une gama d'assez belle taille. Déjà je la chargeais sur mes épaules, lorsque les Indiens, fort nombreux cette fois, surgirent comme par enchantement de tous les replis du terrain et nous entourèrent en se livrant à une joie féroce, en poussant des cris gutturaux tout en brandissant leurs lances, leurs boleadoras, boules—en indien locayos—et leurs lazzos.

Rien ne me parut plus bizarrement triste, que l'aspect de ces êtres à demi nus, montés sur des chevaux ardents qu'ils manient avec une sauvage prestesse, ainsi que la couleur bistrée de leurs robustes corps, leur épaisse et inculte chevelure, tombant autour de leur figure et ne laissant entrevoir à chacun de[Pg 36] leurs brusques mouvements, qu'un ensemble de traits hideux, auxquels l'addition de couleurs vives donnait une expression de férocité infernale.

Le résultat d'une lutte entre nous et cette bande, ne pouvait être douteux, mais nous jugeant perdus sans espoir, et regardant la mort en face, nous nous serrâmes la main, en nous exhortant mutuellement à une bonne et commune défense, puis nous fîmes feu sur les plus avancés de nos ennemis. Un d'entre eux, plus grièvement blessé que quelques-uns de ses compagnons, tomba de cheval; mais sa chûte n'arrêta point les autres qui se ruèrent en masse sur nous, pendant que nous nous empressions de recharger nos armes. Mon camarade, accablé par le nombre et percé de coups, tomba pour ne plus se relever. De mon côté, vivement pressé, je venais d'avoir l'avant-bras gauche transpercé par une des lances que je m'efforçais de détourner de ma poitrine, quand une de ces boules de pierre, dont se servent également les gauchos, soit pour renverser les chevaux sauvages au plus fort de leur course, soit pour assommer[Pg 37] les bœufs, m'atteignit en pleine tête et me fit rouler inanimé sur le sol. Je reçus encore d'autres blessures et d'autres contusions, mais je n'en eus connaissance que quand je sortis de mon évanouissement et que je tentai de me relever, sans pouvoir y parvenir.

Les Indiens qui m'entouraient, voyant mes mouvements convulsifs, se disposaient à y mettre un terme en m'achevant, lorsque l'un d'eux, jugeant sans doute, qu'un homme aussi dur à mourir, ferait un utile esclave, s'opposa à leur dessein. Cet homme après m'avoir complètement dépouillé me lia les mains derrière le dos, puis me plaça sur un cheval aussi nu que moi-même et m'y assujettit étroitement par les jambes.

Alors commença pour moi un voyage vraiment terrible, et je renouvelai à un siècle et demi d'intervalle, à l'autre bout du monde, la course épouvantable de Mazeppa. La perte continuelle de mon sang me livra à une succession d'agonies et de faiblesses pendant lesquelles je me trouvai balloté de côté et d'autre comme un fardeau inerte, au galop d'un cheval sauvage[Pg 38] qu'aiguillonnaient ses barbares maîtres.

Combien dura ce supplice? je n'en sais rien; tout ce que je me rappelle, c'est qu'à la fin de chaque jour on me déposait à terre sans me délier les mains; les Indiens craignant sans doute de ma part, malgré le triste état où je me trouvais, quelque tentative de fuite ou de suicide. Pendant tout ce long voyage qui me parut une éternité, je ne mangeai quoi que ce fût, bien que les Indiens m'offrissent de temps en temps des racines.

Arrivé au camp de la horde, lieu de notre destination, on enleva enfin les liens étroits qui m'avaient torturé les pieds et les mains au point qu'ils ne pouvaient m'être d'aucun usage. Incapable de me mouvoir je restai étendu sur la terre, au milieu de mes ravisseurs. Hommes, femmes, enfants, tous me contemplaient avec une curiosité farouche, sans qu'un seul d'entre eux cherchât à me procurer le moindre soulagement. Au récit de ma résistance sans doute, que mon maître renouvelait à chacun, des gestes menaçants m'étaient adressés.

Le soir seulement de cette demi-journée de poignantes émotions, on me présenta de la nourriture,[Pg 39] à laquelle je ne me sentis pas encore la force de faire honneur; c'était de la viande crue de cheval, principal aliment de ces nomades. La nuit qui suivit, un monde de pensées m'accabla. Dans mon insomnie, j'avais toujours présente à la pensée, la mort de mon compagnon. Je formais mille conjectures sur la destinée que me réservaient les Indiens. La plus grande probabilité me paraissait être qu'ils me gardaient pour quelque solennel supplice: cependant il n'en fut rien.

Sans avoir la moindre pitié pour ma triste position dont ils se riaient, ils me laissèrent pendant plusieurs jours sans rien exiger de moi. Je pus ainsi donner quelque repos à mon corps brisé et voir l'état de mes nombreuses blessures s'améliorer un peu, sans autre secours que celui de la volonté divine et de l'application que je fis de certaines herbes.

Mais la nudité complète à laquelle j'étais condamné ne tarda point à me devenir des plus sensibles. A dormir sur la terre, sans abri, sans couverture, mon malaise augmenta; je gagnai des douleurs aiguës dans tous les membres. Puis à son tour vint la faim, une faim voisine[Pg 40] de la rage pendant laquelle je tentai vainement de me nourrir d'herbes et de racines. Il fallut me résigner à ne dévorer que de la chair sanglante, comme le font les Indiens eux-mêmes; mais chaque fois que j'achevais un si répugnant repas, le cœur me manquait. Ce ne fut qu'à la longue que je parvins à surmonter l'horreur que ce genre de vie m'inspirait.

Que de fois un morceau de chair crue à la main, et réduit à disputer chaque bouchée de cet effroyable mets aux chiens affamés qui m'entouraient en s'entre-battant, je me suis laissé aller à établir mentalement une comparaison entre cet ignoble repas et la table élégamment ornée, couverte de linge éblouissant, de riches porcelaines et de brillants cristaux, autour de laquelle nos heureux d'Europe, dégustant avec insouciance les mets les plus délicats et les vins les plus généreux, font assaut de saillies spirituelles et de doux propos.

[Pg 41]

En quelles mains j'étais tombé.

A l'époque où le soleil ne se couchait pas sur les domaines des monarques espagnols, les vastes plaines qui se déroulent entre Buenos-Ayres et le détroit de Magellan, d'un côté, et de l'autre, entre l'Atlantique et les Andes jusqu'à Mendoza, était censé faire partie de la vice-royauté de la Plata, bien que la plupart des Nomades qui les occupaient fussent alors, comme à présent, libres de tout joug. Aujourd'hui une ligne fluctueuse, déterminée, à l'est, par la Cordillière de Médanos et le Rio-Salado, au nord, par le Rio-Quinto, le Cerro Verde et le cours entier du Diamante qu'elle remonte jusqu'au sein des Andes, forme la limite commune de la Confédération[Pg 42] Argentine et de la Pampa indépendante; au sud du Rio Négro commence la Patagonie.

Plus de trois ans de séjour forcé dans ces régions m'ont mis à même d'y connaître trois groupes distincts de population, dont chacune correspond à une division naturelle du sol.

Dans la zône de l'est, qui va du Rio Salado au Rio Colorado, vivent les Pampéens proprement dits, divisés en sept tribus. La région boisée, qui s'étend entre le lac Bévédèro et le Courou-Lafquène—lac Noir,—ainsi que le long des cours d'eau qui remontent de ce dernier lac jusqu'au Rio Diamante, est la terre des Mamouelches—habitants des bois—qui forment huit tribus importantes que les Indiens désignent par les appellations de: Ranquel-tchets, Angneco-tchets, Catrulé-Mamouel-tchets, Quinié-Quinié-Ouitrou-tchets, Lonqueil-ouitrou-tchets, Renangne-Cochets, Epougnam-tchets et Motchitoué-tchets. Toutes ces tribus sont également subdivisées et chacune des subdivisions a son chef.

Enfin du Rio Colorado, jusqu'au midi du Rio Négro, fleuve étroit, mais profond, dont le cours est plus long que celui du Rhin ou[Pg 43] de la Loire, j'ai compté neuf tribus de Patagons, dont voici les noms:

Les Payou-tchets, les Puel-tchets, les Caillihé-tchets, les Tchéouel-tchets, les Cangnecaoué-tchets, les Tchao-tchets, les Ouili-tchets, les Dilma-tchets, et les Yacanah-tchets.

Chacun sait que l'Amérique méridionale est citée comme étant un pays, qui par la nature de son climat, de son sol et de ses productions, présente les plus grands contrastes; mais on ne connaît que fort peu l'intérieur des terres habitées par les Patagons.

Quelques détails ne seront donc point ici déplacés.

Depuis Quéquène, notre point de départ, jusqu'à la Sierra Ventana (note D), et très au loin dans la direction sud-ouest que nous avions tout d'abord été forcés de prendre, nous parcourûmes mon compagnon et moi un sol accidenté, le plus souvent d'une fertilité dont on n'a aucune idée. Il était entrecoupé çà et là par quelques torrents dont les eaux limpides, vont, tout en se jouant avec rapidité sur un fond rocheux et inégal, se perdre dans un lac profond dont le niveau ne varie jamais, quelle[Pg 44] que soit l'affluence des cours d'eau qui s'y jettent. Les Indiens nomment ce lac Gualichulafquéne—le lac du Diable.

Toute cette partie du désert américain jusqu'au Rio-Colorado est d'un aspect des plus flatteurs; exploitée par une nation active et intelligente, cette contrée serait la source de grandes richesses car le sol y est partout noir et vierge et rendrait facilement au centuple la semence qu'on y laisserait tomber. Sous une épaisse et haute couche d'herbe, à peine atteinte par le givre, il nous fut facile de voir celle de l'année précédente qui ne lui était vraiment inférieure que par sa couleur, et sous cette dernière, une troisième dont la décomposition n'était point encore achevée. Nous trouvâmes dans ces endroits une chasse abondante et variée, des gamas, des lamas, des Nandous—autruche de la Patagonie,—jusqu'à des perdrix de la plus grande espèce et quantité de petits étangs d'une eau douce et agréable.

Jusqu'au Colorado, dans toute la direction sud-ouest et sud, cette fertilité devient irrégulière et diminue sensiblement; elle n'apparaît[Pg 45] plus qu'entrecoupée par un sol tantôt sablonneux, tantôt rocheux; ou bien encore, le plus souvent, d'une nature salpêtrée et couvert d'étangs salés et infects, d'une limpidité trompeuse. Ces sortes d'étangs, fort communs dans les parages nord, et nord-ouest, sont dans le sud et le sud-ouest fort souvent entremêlés à d'autres lacs salés, généralement fort profonds, d'une grande étendue, dont le niveau varie fréquemment et dont les eaux sont chaudes en hiver et glaciales durant l'été. Ces lacs donnent un sel magnifique, dont les Indiens font d'amples provisions, tant pour leur consommation particulière que pour celle des autres tribus, qui le leur achètent à vil prix.

Les abords de ces lacs sont généralement durant l'hiver entièrement dépourvus de verdure; mais cependant leurs eaux bleues, profondément emprisonnées entre des rives d'une nature crayeuse, forment un contraste admirable, et l'on se croirait presque transporté par un beau temps au sein des mers glaciales.

Pendant l'été, au sommet des rives de ces[Pg 46] lacs, se montrent quantité de broussailles épaisses, que les Indiens nomment Tchilpet et dont les feuilles leur sont d'un très-grand secours pour soigner leurs bestiaux blessés; les parties inférieures sont abondamment pourvues d'une sorte de végétation composée de petites tiges rondes et minces, terminées en pointe, sans aucune feuille, dont la hauteur ne dépasse point vingt-cinq centimètres. Cette herbe est intérieurement conformée absolument comme le jonc commun, mais sa grosseur ne dépasse pas celle d'une aiguille à tricoter. Les chevaux et les bœufs en mangent quelquefois, mais sa dureté et son âcreté la leur rend indigeste. Enfin, à une assez grande distance, ce singulier assemblage de fertilité et de stérilité cesse brusquement; puis quelques montagnes de granit noir, de formes peu variées, à l'aspect sévère, infranchissables et isolées les unes des autres complètent le bizarre tableau de cette sauvage et silencieuse nature, tout à la fois superbe et triste.

Au-delà apparaissent les rives du Rio Colorado qui sont fort accidentées vers sa[Pg 47] source. Ce fleuve s'échappe d'un pays montagneux et entrecoupé de profondes vallées dans lesquelles circulent également d'autres cours d'eau, sortant aussi du sein des Andes. Les uns viennent de la direction ouest-nord-est, les autres de celle ouest-sud-est, mais ces divers affluents ne viennent grossir le Colorado que beaucoup plus au loin. A l'endroit où commence, pour ainsi dire, cette vaste plaine émaillée de verdure qui s'étend jusqu'à la côte orientale, et qu'habitent le plus généralement les Puelches échelonnés sur l'une et l'autre rive de ce fleuve, on rencontre une grande quantité de génériums-argentinus, dont la prodigieuse hauteur masque leur Roukahs—maisons—à la vue des voyageurs qui tombent ainsi entre leurs mains sans s'en douter; ces herbes touffues, servent aussi la plupart du temps, de repaires aux pumas et aux jaguars épiant la gama au passage.

Au Rio-Colorado que j'avais déjà franchi bien avant le commencement de ma douloureuse captivité se rattache un de mes plus saisissants souvenirs. Ce fut sur sa rive gauche[Pg 48] que nous éprouvâmes, mon compagnon et moi, la seule joie qu'il nous fût permis de goûter lors de notre triste et aventureuse pérégrination. Cette joie, qui fut alors si grande pour nous, pauvres voyageurs éprouvés par la misère, la maladie et les privations de toutes sortes, eut pour cause la rencontre de quelques navets monstrueux et exquis d'une aussi belle venue que s'ils eussent été cultivés par la main d'un habile jardinier. Tout en profitant de cette bonne fortune dont nous rendîmes grâces au ciel, nous nous perdîmes en conjectures sur la manière dont avait pu croître ce légume, dans des régions beaucoup plus froides que le Chili, et tellement éloignées de tout peuple, que sans nul doute, aucun être humain ne les avait encore parcourues. Mais ce ne fut que plus tard, lorsque je vécus au milieu des Indiens, qu'il me fut facile de me rendre compte de ce fait et que j'attribuai la venue de ce légume à quelque excursion faite par les sauvages, connaissant leur habitude d'emporter pêle-mêle tout ce qu'ils trouvent dans les fréquents pillages qu'ils effectuent[Pg 49] chez les Hispanos-Américains quitte à se débarrasser chemin faisant à leur retour des choses qui leur sont inutiles ou inconnues. Mais toutefois ce qui ne laissa pas que de me sembler aussi surprenant que cette trouvaille, ce fut l'impossibilité d'en retrouver jamais d'autres, car j'eus maintes fois depuis l'occasion de parcourir ces mêmes parages avec les Indiens mes maîtres.

Inutile de dire que la manière de vivre de tous les nomades dont j'ai à entretenir le lecteur, diffère en raison des nombreuses variétés de la nature du sol et du climat. Les uns résidant dans la portion septentrionale, la plus tempérée des Pampas, sont à demi-vêtus et se ressentent du voisinage des populations Argentines, avec lesquelles ils sont alternativement en paix ou en guerre. Les autres, Patagons, fort éloignés de ces premiers, n'ayant sous leurs yeux que le rivage de la mer ou l'immensité de leurs steppes stériles, vivent à l'état nomade dans toute sa rudesse primitive.

La tribu aux mains de laquelle le sort m'avait livré était celle des Poyuches qui errent[Pg 50] indifféremment sur l'une et l'autre rive du Rio-Négro depuis le voisinage de l'île Pacheco, jusqu'au pied des Cordillières, pays montagneux et entrecoupé de profondes vallées. Le genre de vie de ces Indiens, peu nombreux, offre moins d'intérêt que celui des Patagons Orientaux, et leur seul moyen d'existence est la chasse au guanaco—lama sauvage,—aux nandous et aux gamas. Bien que leurs parages ne soient pas, comme on l'a cru jusqu'alors, complètement arides, les Poyuches ne possèdent que peu de bestiaux. Leur petit nombre de chevaux et de bœufs provient des échanges qu'ils font avec les autres tribus au moyen de Makounes turquets ou manteaux en cuir de guanaco qui sont généralement fort appréciés par les indigènes et par les Hispanos-Américains; mais comme ce trafic n'a lieu que sur une très-petite échelle, ils sont fort pauvres et ne peuvent que rarement entreprendre les expéditions lointaines auxquelles se livrent constamment les Puelches et les Pampéens dont ils sont séparés par de grandes distances. Leur intelligence est bornée, leur caractère grave, leur physionomie[Pg 51] empreinte d'une férocité sauvage et d'une hardiesse incroyable. Ils sont peu communicatifs, mais doux et serviables entre eux. Ils sont très-courageux et très-entreprenants dans les rares combats auxquels ils ont occasion de prendre part, mais des plus barbares envers leurs ennemis, les chrétiens, qu'ils torturent et tuent sans pitié.

Leur type est approchant le même que celui des Patagons orientaux; mais ils sont généralement plus maigres et ont les pieds moins bien faits parce qu'ils marchent beaucoup. Ils ne s'occupent que de chasse; c'est tout à la fois pour eux, un divertissement et un moyen d'existence. Ils s'abritent sous des tentes construites avec des cuirs de chevaux, ou de veaux marins pêchés à la côte orientale pendant l'été.

Ces sortes d'habitations fort légères se composent de quelques piquets de bois tortueux plantés sur trois rangs: celui du milieu plus élevé que les autres auxquels il se rallie par des cordons de cuir qui en maintiennent l'écartement, forme avec eux une sorte de triangle semblable à celui d'une toiture. Des[Pg 52] peaux artistement cousues ensemble avec des fibres extraites de la viande, recouvrent ce frêle échaudage et le solidifient par leur tension opérée au moyen de petits piquets d'ossements qui en fixent les extrémités au sol. L'intérieur de ces maisons se divise en deux parties exactement semblables, subdivisées chacune en plusieurs petits compartiments dans lesquels chaque indien dépose ce qu'il a de plus précieux; le soir venu, quelques cuirs de guanacos étendus sur le sol servent de couche aux hommes et aux femmes qui s'y endorment pêle-mêle après s'être dépouillés de leurs mantes, leur unique vêtement, dont ils se servent alors comme de couvertures.

La superstition de ces sauvages surpasse l'imagination. Suivant eux le nord et le sud leur sont défavorables: le nord est le point où disparaissent à tout jamais les vivants visités à l'improviste par les mauvais esprits venant du sud. Ils ont une très-grande peur de la mort et prétendent que le seul moyen de veiller à la prolongation de leur existence, est de s'endormir la tête soit à l'est ou à l'ouest.

[Pg 53]

Quoique les régions habitées par ces Indiens soient pour la plupart du temps très-froides, ils vont se baigner le matin avant l'aube, quelle que soit la saison, sans distinction de sexe ni d'âge. Cet usage, auquel force fut de me soumettre, contribue puissamment je présume, à les sauvegarder de toutes maladies, et je suis convaincu que c'est grâce à ces bains fréquents qu'il m'a été possible de conserver la santé dont je jouis encore. A voir les Indiens, couverts de vermine, il serait difficile de croire à leurs fréquentes ablutions; mais en ma qualité de témoin oculaire, il m'appartient, je crois, de réhabiliter les Patagons Orientaux, jusqu'ici taxés de la plus grande malpropreté.

C'est généralement après leur bain matinal, que les Indiens possesseurs de quelques troupeaux, montent à cheval pour s'élancer sur leurs traces et les ramener dans le voisinage de leurs tentes. Cependant, lorsque le temps est mauvais, ils délaissent momentanément cette occupation, et restent confinés dans leur intérieur, pendant toute la durée du mauvais temps, sans même songer à manger. En[Pg 54] vérité, j'ai été fort souvent étonné de la facilité avec laquelle ces êtres gloutons et voraces se passaient ainsi d'aliments pendant tout une journée, tandis, que sans murmurer, ils restaient étendus sur le sol inondé de leurs Roukahs, retenus par la crainte; car le mauvais temps dans ces régions prête vraiment à la frayeur. C'est un mélange de pluie torrentielle, de foudroyants éclairs et d'éclats de tonnerre qui se répercutent à l'infini; à tout cela s'ajoute le terrible souffle du Pampéro, vent glacial qui venant des profondeurs de la Patagonie, souffle en mugissant, d'une seule haleine, souvent pendant plusieurs heures consécutives, brisant, culbutant tout, et déracinant même jusqu'aux moindres herbes qui se trouvent sur son passage.

La grande superstition qui caractérise les Indiens, semble encore augmenter toutes les fois que quelque phénomène s'opère sous leurs yeux; ils s'imaginent alors que ses causes se rattachent à leur conduite, et, selon la nature de ce phénomène, ils éprouvent tour à tour de la joie ou de la crainte. L'orage, par exemple, paralyse toutes leurs[Pg 55] facultés, et leur inspire une grande frayeur; il semblerait, qu'à leur insu, leurs consciences sont tourmentées et qu'elles redoutent la colère divine, car ils n'osent se hasarder à envisager le ciel courroucé. Ils se blottissent les uns contre les autres, la figure cachée entre les mains, sans tenter de retenir pour s'abriter, les quelques cuirs de leurs roukahs arrachés par le vent.

A peine s'était-il écoulé quelques mois depuis que de l'Européen il ne restait plus en moi que l'esprit et le cœur, lorsque je fus vendu à des Puelches visiteurs, qui donnèrent à mes maîtres, aussi avides que pauvres, un bœuf, un cheval et les portraits de ma famille. Ce marché leur parut tellement avantageux, que bien qu'il m'eût été impossible de leur rendre quelques services, ils ne se firent cependant pas faute de vanter aux nouveaux venus, mes bonnes qualités connues ou inconnues. Ceux-ci persuadés qu'ils avaient fait une excellente emplète, grimacèrent un sourire de satisfaction, qui m'eût certes fort diverti dans toute autre circonstance, car il ne servit qu'à les enlaidir encore.

[Pg 56]

Je ne songeai nullement à regretter les Poyuches, car le peu de temps que je venais de passer parmi eux suffisait pour m'en donner une triste opinion. Leurs femmes cependant sont assez actives et elles font preuve de beaucoup d'habileté dans la confection des vêtements. Quant aux hommes, en dehors de la chasse, où ils se montrent fort adroits et féroces, ils vivent dans la plus grande paresse. Ils sont d'une gourmandise et d'une voracité incroyables, et fort malpropres. Cependant ils déploient beaucoup de minutie dans l'art de parer leurs têtes hideuses; graissant leurs cheveux avec de la graisse de jument ou de cheval, s'épilant les sourcils et la barbe et s'enduisant la figure de couleurs volcaniques, ils possèdent, comme tous les Indiens, des petits sacs en cuir renfermant les couleurs nécessaires à leur tatouage et qu'ils portent toujours avec eux.

Les Poyuches donnent le nom de Melly-roumey-co—quatre petites rivières—à la source du Rio-Négro parce qu'il reçoit, dès sa sortie des Cordillières quatre affluents; mais plus au loin, lorsque ce fleuve reparaît[Pg 57] après avoir traversé le lac des Tigres—Naouals-Lafquen—ils l'appellent, ainsi que nous, Courou-roumey-co—Rivière-Noire—en raison de l'aspect que lui donne sa profondeur et son étroitesse. Son cours violent est fort tortueux tant qu'il parcourt un pays accidenté, mais souvent régulier dans la plaine où ses rives escarpées sont parfois fertiles. Les eaux rapides de ce fleuve n'offrent aux Indiens de passage sûr que vers leur source, cependant ils le traversent fréquemment en quelqu'endroit que ce soit en s'aidant de quelques bottes de jonc sur lesquelles ils se cramponnent à l'aide des mains et en nageant seulement des pieds.

On trouve encore campées sur les bords du Rio-Négro, plusieurs tribus au nombre desquelles figure celle des Puelches, une des plus importantes comme nombre ainsi que par ses rapports continuels avec toutes les autres peuplades, aussi bien avec celles de l'extrême pointe de Magellan qu'avec les Mamuelches situées dans le voisinage de Mendoza au nord-ouest de la Pampa.

C'est, on se le rappelle, entre les mains[Pg 58] d'Indiens de cette tribu que je fus remis par les Poyuches. Je demeurai pendant six mois consécutifs dans cette importante peuplade qu'il m'a été facile d'étudier et de comparer avec les autres tribus Patagones de la partie orientale dont les navigateurs ont tant parlé.

Dès mon installation chez eux je me flattais d'être mieux traité que par les Poyuches; mais à peine s'était-il écoulé quelques jours depuis que j'étais en leur possession que reconnaissant l'impossibilité où j'étais de leur rendre aucun service, vu mon ignorance à manier un cheval, ils me brutalisèrent cruellement en proférant des injures. C'est ainsi que les mots: Théoa-ouignecaë—chien de chrétien,—Ouésah-Ouignecaë,—mauvais chrétien,—furent les premiers dont je compris la signification. J'essayai plusieurs fois de me faire comprendre et je leur demandai quels motifs pouvaient les conduire à me traiter de la sorte; pour toute réponse ils me rudoyèrent avec plus de force. A la suite d'une de ces déceptions, mon chagrin fut tel que considérant comme à tout jamais perdues pour moi et la famille et la patrie,[Pg 59] je ne pus retenir quelques larmes amères. Les Indiens s'en aperçurent et leur fureur ne connut plus de bornes; ils me battirent tellement que je crus qu'ils allaient me donner la mort, ainsi qu'ils m'en menaçaient.

Depuis lors, je parvins à leur dissimuler ma douleur, sous un continuel et mensonger sourire, auquel ils se laissèrent prendre. Déployant toute la bonne volonté et toute l'adresse dont j'étais capable, je fis de rapides progrès dans l'art de l'équitation et dans la connaissance de leur langage sur lesquels je fondais des espérances de fuite. J'appris également vite à me servir du lazzo, de la boléadora—locayo—qui jouent un si grand rôle dans leur existence et qui sont vraiment indispensables à tous ceux qui se hasardent dans le désert américain.

Dans cette tribu je remarquai que la stature des hommes est assez haute, et qu'elle n'est pas inférieure à celle des Patagons. Les Puelches sont bien faits et bien proportionnés des membres; leur figure a une expression de fierté que ne dément point leur manière d'être. Ils sont nomades par goût et non par[Pg 60] nécessité, car la nature de leurs parages est généralement d'une grande fertilité. Leurs principales passions sont la chasse et l'ivrognerie. Leurs idées religieuses, ainsi que celles de toutes les autres tribus, se bornent à l'admission de deux dieux; celui du bien et celui du mal. Ils se livrent fréquemment au pillage des fermes dont ils tirent un grand nombre de chevaux et de bœufs; leur nourriture consiste en viande de cheval, d'autruches ou de gamas produit de leurs chasses; les morceaux de choix qu'ils mangent sont le foie, les poumons, et les rognons crus, saucés dans du sang chaud ou caillé préalablement salé, car ils connaissent l'usage de ce condiment. Les tentes des Puelches sont plus régulières et plus spacieuses que celles des Poyuches; souvent en y plongeant les yeux je reconnus des objets de ménage ou des vêtements conquis au prix du sang de quelque malheureux Hispano-américain. Les Indiens dont l'habitude était d'épier mes moindres mouvements n'étaient point sans saisir le coup d'œil, quelque rapide qu'il fût, que je lançais à la dérobée sur ces objets; ils les[Pg 61] faisaient alors cacher aussitôt dans la crainte que je n'eusse la pensée de me les approprier; puis ils me criaient: Ouakoune-tchipato émy ouésah-ouignecaé—sors bien vite dehors vilain chrétien: soit—Ouakoune-mouleta-émy véécah metène—que tu sois dehors, c'est assez bon pour toi.—En effet, il est à croire qu'ils pensaient sérieusement de la sorte, car qu'il fît chaud ou froid, je n'eus jamais d'autre lit que le sol quel qu'il fût, ni d'autre abri que le ciel.

A part leur barbare cruauté, ces Indiens, ne laissent pas que d'être industrieux et intelligents. Les harnachements de leurs chevaux composés d'une bride, d'une selle et d'étriers sont de curieux échantillons de leur industrie; ils sont pour la plupart tressés avec une si grande perfection qu'on serait vraiment peu disposé à croire que ce sont eux qui les font.

C'est simplement en se servant de très-mauvais couteaux qu'ils découpent avec une adresse et une dextérité sans égale, dans les cuirs tendres de jeunes chevaux préalablement pelés avec un bâton bizauté et[Pg 62] de la cendre, les fines lannières destinées à cette fabrication. Leurs selles sont fabriquées de roseaux recouverts de cuirs assouplis, quelques-unes sont en bois, semblables à deux dossiers de chaises assemblés à chaque extrémité par des triangles. Deux trous ménagés à l'avant servent à suspendre des étriers en bois de forme triangulaire, dont la plus grande ouverture permet tout au plus d'y engager trois doigts. Quelques cuirs placés entre la selle et le dos du cheval, le préservent de toutes blessures sous la pression exagérée de la sangle. Ces mêmes cuirs leur servent de lits en voyage. Leurs lazzos ont pour le moins une trentaine de pieds de longueur; ils sont découpés d'une seule pièce dans la peau d'un bœuf, ou bien tressés. Les Indiens ont coutume d'en fixer l'une des extrémités à la sangle de leur cheval et de l'enrouler dans leur main gauche en forme de cerceau. Le bout se termine en une boucle à nœud coulant à laquelle ils donnent plus ou moins d'ouverture, selon le genre et la grosseur de l'animal qu'ils veulent prendre. Ils le lancent de la main droite après l'avoir tourné plusieurs fois au-dessus[Pg 63] de leur tête avec cette même main en ayant soin de maintenir ouvert le nœud coulant. Comme on le voit ces lazzos sont bien différents de ce qu'on les a dits être et ne ressemblent nullement à ceux que l'on a vu employer par les Russes dans des guerres à tout jamais mémorables pour notre belle patrie. Les éperons dont se servent les sauvages sont composés de deux petits morceaux de bois armés chacun d'une pointe de métal ou d'ossement et fort longue qui tient lieu de molette. Fixés aux pieds, chacun de ces aiguillons se trouve l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Les Indiens, quoique exercés à s'en servir, ensanglantent généralement leurs montures qu'ils font courir très-vite.

Ces chevaux en général sont moyens et bien faits, assez faciles à dompter, et presque infatigables. J'ai vu souvent ces animaux qui ne le cèdent en rien aux plus beaux andalous, galoper pendant tout un jour et toute une nuit sans prendre autre chose que de l'eau. Les Indiens s'y prennent d'une manière fort brutale pour les dompter: une fois pris au lazzo, ils les renversent sur le sol pour[Pg 64] leur lier les pieds ensemble afin de pouvoir leur passer sans difficulté dans la bouche une courroie qu'ils attachent fortement au-dessous de la lèvre inférieure après leur avoir préalablement écorché les gencives et les lèvres afin de les rendre plus obéissants à la pression de ce mors trop souple. Ils leur apposent ensuite une selle et les font relever en les maintenant à deux, l'un par les naseaux et une oreille, l'autre à l'arrière-train par un nœud coulant qui leur retient les deux jambes; alors le dompteur armé d'une large lannière de cuir cru—trupouet,—sorte de cravache très-dure et fort pesante terminée par un morceau de bois destiné à frapper tantôt les flancs tantôt la tête de son cheval, s'élance lestement sur l'animal. Au signal donné, les aides rendent, avec un parfait ensemble de mouvement, la liberté au coursier qui part le plus souvent comme un trait, non sans avoir lancé bon nombre de ruades et s'être effacé de côté et d'autre. Quelques-uns résistent aux prodigieux efforts que font leurs cavaliers pour leur faire tourner la tête à droite ou à gauche et se roulent avec eux; mais en général, quelle que[Pg 65] soit leur fougueuse résistance au premier abord, en deux ou trois jours, ils sont suffisamment doux pour être montés à poil.

C'est à deux ans et demi environ que les Indiens les domptent de la sorte et qu'ils les soumettent à une épreuve, afin d'apprécier leur vitesse; ils leur font franchir, tout d'une haleine un espace déterminé; ceux qui n'atteignent point le but avec facilité sont jugés impropres au service et impitoyablement condamnés à être mangés.

Les Puelches habitent les parages situés entre le Rio-Négro et le Rio-Colorado que rarement ils franchissent. Le côté oriental se compose de plaines fertiles où se trouvent nombre d'étangs poissonneux dont les eaux sont excellentes. Le côté occidental n'est pas moins fertile; il est très-montagneux et arrosé par de nombreux torrents qui grossissent le Colorado. Il s'y trouve également une grande quantité d'étangs salins et infects comme dans tous les parages stériles de l'Amérique méridionale et quelques algarobes tortueux et de chétive apparence.

Les Puelches ayant des rapports continuels[Pg 66] avec les Indiens de toutes les tribus sans exception sont les plus aptes à donner des renseignements concernant l'immense territoire occupé par tous leurs nomades compagnons, dispersés depuis le détroit de Magellan jusqu'à Mendoza; car il leur arrive aussi très-fréquemment d'aller jusque dans ce pays. Ils sont généralement très-visiteurs, ce qui donne toujours un surcroît d'occupations aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de donner à manger à tous. Les arrivants sont salués par les femmes et les enfants. Le chef de la famille ne remplit cette civilité que lorsqu'ils se sont assis et qu'ils ont bu quelques gorgées d'eau. Le salut échangé de part et d'autre, c'est au milieu du plus profond silence de la femme et des enfants que les hôtes, exposent chacun à leur tour, le but de leur visite dans un long discours qui n'est exempt ni de courtoisie, ni même d'une certaine poésie dont on les croirait incapables. Leur langage est guttural et chantonné. Le maître du logis après avoir écouté religieusement tous ses hôtes leur répond fort longuement aussi, puis il termine[Pg 67] en leur adressant ses remercîments d'avoir bien voulu le visiter; et sans ajouter un mot de plus, il les laisse faire honneur au repas que les femmes leur servent avec empressement. Ce repas se compose généralement de rognons et de poumons crus coupés par morceaux et mis dans de petites sibilles de bois pleines de sang caillé mêlé de sel. Quand les convives se sont bien repus la conversation s'engage de nouveau sur un ton familier, fort différent du premier, car ils ne chantonnent plus. C'est le moment où les enfants envieux de faire aussi quelques amitiés aux hôtes de leur père, viennent à l'envi se grouper étroitement autour d'eux. Ceux-ci en forme de caresses s'emparent de leurs jeunes têtes, y cherchent les nombreux insectes qui y fourmillent, pour les manger; comme remercîment la réciprocité est de rigueur.

Fort rarement les hommes adressent la parole aux femmes que l'usage leur défend même de regarder en face, à moins qu'elles ne soient leurs parentes, leurs belles-mères excepté.

[Pg 68]

Tout visiteur reçoit une ample hospitalité et peut co-habiter chez ses hôtes un temps illimité pendant la durée duquel il sera toujours l'objet des plus grandes prévenances. Lorsque l'heure du repos approche le plus grand silence se fait de tous côtés, les hôtes s'absentent quelques minutes pendant lesquelles le maître du logis leur fait préparer à la hâte un coucher composé de tout ce qu'il a de plus précieux en cuirs dans son Roukah.

Une fois le soleil couché, le voyageur, si voisin qu'il soit de sa destination, ne peut, sans enfreindre les règles de la bienséance, se présenter devant une tente; aussi attend-il pour cela le retour de l'aurore. Seuls, les porteurs d'ordres des caciques sont en dehors de cette étiquette.

Les femmes se reçoivent entre elles: elles se font mille agaceries, alors même qu'elles seraient ennemies jurées. Leur conversation a lieu presqu'à voix basse, tout en s'épilant les sourcils ou en se peignant réciproquement la figure. Le cérémonial ne s'oppose nullement à ce qu'elles accompagnent la maîtresse[Pg 69] du logis quand ses occupations l'appellent au dehors; aussi les voit-on presque toujours allant et venant. Les hommes ne jouissent point de cette prérogative, car à moins qu'il ne s'agisse de chasse, tels on les voit s'asseoir à leur arrivée, tels ils sont obligés de rester jusqu'à leur départ.

Les visiteurs ne manquaient jamais d'entretenir leur hôte à mon sujet ce qui le flattait extrêmement. Dans ces moments-là il feignait même d'avoir pour moi quelque amitié, il me faisait manger avec lui, mais en homme qui sait son métier j'avais l'air d'être la dupe de toutes ses cajoleries. Je vis ainsi tour à tour les Indiens de toutes les tribus Patagones. J'étais pour eux une rare curiosité; j'en jugeai par la manière dont ils me contemplaient, et par la surprise de trouver en moi—laftra-ouignecaë,—petit chrétien, des facultés semblables aux leurs.

Je vis ensuite les Tchéouelches, race de nomades des plus arriérés et des plus pauvres dont les mœurs sont des plus primitives. Leur langage, ainsi que leur personne, a quelque chose de féroce; ils articulent des sons excessivement[Pg 70] gutturaux qu'au premier abord on croirait être une langue différente de celle des autres Patagons; cependant en prêtant bien l'oreille, il me fut facile de les comprendre. La blancheur de mon corps parut les préoccuper beaucoup, ainsi que la couleur de mes cheveux déjà très-grands et rougis par l'action du soleil. Ils témoignèrent le désir de m'entendre prononcer quelques mots de français qui furent un sujet d'hilarité générale.

Ces Indiens sont d'une stature un peu inférieure à celle des Patagons orientaux et des Puelches; ils ne sont pas moins remarquables par la régularité de leurs formes. Ils ont les épaules fort larges et bien effacées, la poitrine très-bombée, les bras et les jambes de moyenne grosseur, les pieds fort larges et plats. Leur tête est grosse, leur front découvert et proéminant: les pommettes sont fort saillantes, la figure plate, le menton un peu avançant, la bouche grande, généralement entr'ouverte, les yeux sont noirs, fort grands et horizontaux, ils ont une expression de féroce égarement. Un nez souvent[Pg 71] recourbé, long et mince, aux narines bridées, leur donne un faux air d'oiseaux de proie. Leurs lèvres sont un peu épaisses; leurs oreilles grandes et allongées par de grossiers ornements de leur fabrication qui leur tombent sur les épaules. Ils portent généralement leur chevelure enroulée sur le sommet de la tête, de même que les indigènes du Paraguay. Ils se servent d'arcs et de flèches, et manient fort bien la fronde,—oui-trou-courah-ouëy—le lazzo, et la boleadora—locayo—sorte de jeux de boules au nombre de trois, fixées à des lannières de cuir d'égale longueur, et généralement en pierre dure ou en une sorte de granit fort commun dans leurs parages. Ils s'en servent fort habilement, et atteignent à une grande distance les lamas sauvages—guanacos—dont ils font la chasse à pied.

Aucun de ces Indiens ne possède de chevaux. Les plus jeunes s'élancent à la poursuite du gibier et se bornent à le tuer, laissant aux femmes et aux vieillards le soin de le dépouiller et de le transporter sur leurs épaules tandis qu'ils poursuivent leur chasse. Ils ont aussi pour coutume de[Pg 72] s'épiler toutes les parties du corps; mais peu préoccupés d'idées de coquetterie, ils se contentent de se peindre grossièrement le visage. Ils sont des plus agiles à la course et presqu'infatigables. J'en ai vu courir fort vite pendant plusieurs heures de suite sans en éprouver aucune fatigue.

Ces Indiens sont fort sobres comparativement à la majorité des autres Patagons et malgré le grand exercice qu'ils se donnent dans leurs chasses. Il est à peu près inutile d'ajouter, ainsi qu'on le pense bien, que leurs repas se composent spécialement de viande crue, de racines ou bien encore de veau marin, car ils se livrent également à des pêches de plusieurs jours durant l'été. Leurs parages sont stériles et s'étendent jusqu'à plus de deux cents lieues de la limite sud du Rio-Negro. L'hiver ils se rapprochent sensiblement des contreforts des Andes qui leur offrent un abri plus sûr contre les intempéries et ils y trouvent quantité d'arbrisseaux, éléments d'un bon feu.

Leurs vêtements se composent d'une sorte de chemise à manches courtes, faite de six[Pg 73] cuirs de veaux marins superposés et doublés d'une peau de lama parfaitement assouplie dont ils juxtaposent la chaude fourrure sur leur corps. Ce costume est généralement apprêté sur les reins et enjolivé extérieurement de dessins bizarres qui en rendent l'aspect grotesque. Dans les combats ces vêtements leur tiennent lieu de cuirasses; ils y ajoutent une sorte de coiffure plate et ronde, formée de deux cuirs épais cousus ensemble et solidement fixée au-dessous du menton. La liberté, dont les Indiens jouissent entre eux est excessive; on peut en juger: dans les autres tribus, si un visiteur a faim, il se garde bien de le donner à penser à ses hôtes qui, du reste, ne se font pas faute de lui offrir plus d'aliments qu'il n'en prendra, tandis que le Tchéouelche, s'il se sent besoin, n'est retenu par aucune étiquette. Il entre dans le premier Roukah venu, en ranime le foyer et s'empare sans mot dire d'un morceau de viande qu'il fait rôtir ou mange cru selon son bon plaisir; après quoi il s'en va aussi muet qu'il est entré, sans s'inquiéter de la présence du chef de la case, qui de son[Pg 74] côté le regarde faire avec autant d'indifférence que s'il était habitué à le voir.

Les Tchéouelches paraissent être encore moins accessibles à la souffrance que les autres nomades. Ils pansent eux-mêmes avec le plus grand sang-froid leurs blessures, même les plus graves, sans jamais faire entendre aucune plainte. Les femmes s'occupent des soins du ménage et aident les hommes dans la fabrication des makounes turquets—manteaux de cuir—et des kiliankous—tapis—différant seulement les uns des autres par la grandeur. Ces objets sont faits de cuirs de guanacos et de mouffettes sanu que les femmes enduisent de foie mâché et qu'elles tannent ensuite à la main en les frottant vigoureusement. Cette opération terminée, elles assemblent artistement ces divers cuirs en supprimant toutes leurs parties défectueuses et les cousent très-finement avec des fibres extraites de la viande. Ce travail dure quelquefois plusieurs mois entiers; c'est toute une œuvre de patience. Quand il est terminé, les Indiens détirent les peaux en tous sens et aplatissent les coutures au moyen d'une[Pg 75] pierre graveleuse qui leur sert en même temps à frotter toute la pièce afin de l'assouplir complètement; ils procèdent ensuite à l'ornementation du cuir sur lequel ils tracent à l'aide de rouge et de noir des dessins bizarres et capricieux dont ils couvrent toutes les coutures. Ces manteaux, généralement recherchés par les Indiens Puelches, Patagons et Pampas, ne sont pas moins fort appréciés des Espagnols. Les Tchéouelches, les Poyuches et les Patagons qui passent la majeure partie de l'année revêtus de ces sortes de vêtements peuvent s'exposer aux froids les plus intenses sans en ressentir les atteintes.