Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XV, Heft 11–12

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: October 31, 2025 [eBook #77158]

Language: German

Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1909

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer

Heimatschutz

Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XV

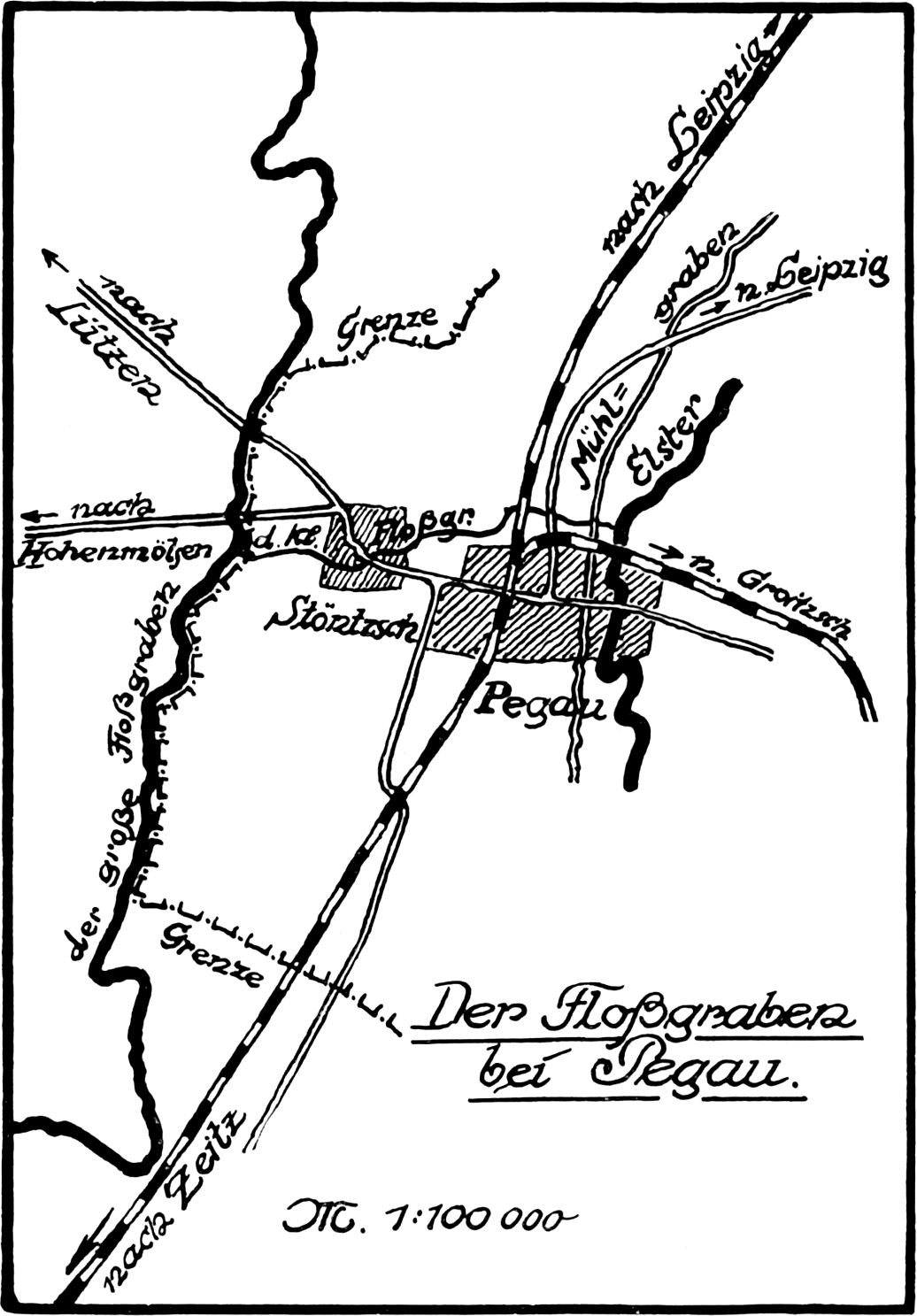

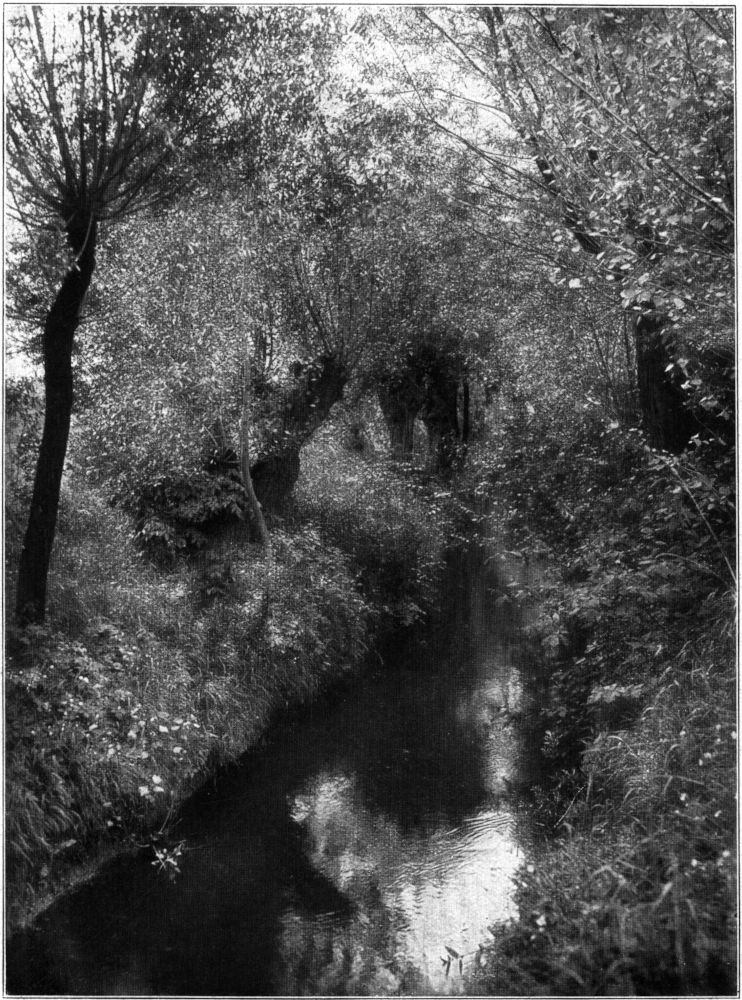

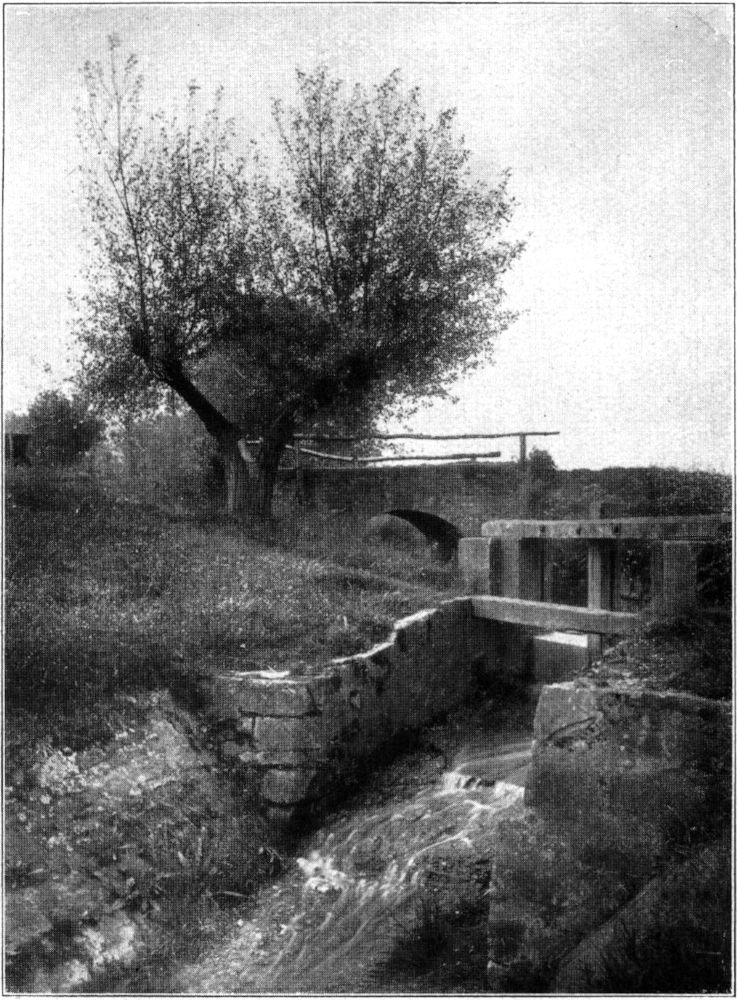

Inhalt: Burg Gnandstein, das Spiegelbild eines Jahrtausends deutscher Kultur – Das Herz im Walde, ein kleines deutsches Krippen- und Sonnenwendspiel – Beim Türmer in Marienberg – Urnen- und Gefäßfunde in Meißen-Zaschendorf – Wo die Sage raunt – Wie »Tier«photographien entstehen können – Das verborgene Gesicht – Sachsens Binnenlands-Seeschwalben – Der Floßgraben bei Pegau – Deutsche Volkskunde – Schützenfest in der Kleinstadt – Wert und Bedeutung lokalhistorischer Forschung für die allgemeine Geschichte – Das Liebenauer Christspiel – Galgenmauern – Bücherbesprechungen

Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Dresden 1926

Ziehung bestimmt am 9. und 11. April 1927

3. Geldlotterie

für die Erhaltung des Dresdner Zwingers

500 000 Lose

54 643 Gewinne und 1 Prämie im Gesamtwerte von 160 000 Reichsmark

Gewinnplan

| Höchstgewinn im günstigsten Falle | 50 000 | Reichsmark | ||

| 1 Prämie | 30 000 | " | ||

| 1 Hauptgewinn | 20 000 | “ | ||

| 1 Hauptgewinn | 10 000 | “ | ||

| 1 Hauptgewinn | 5000 | “ | ||

| 5 Gewinne je | 1000 | Reichsmark | = 5000 | “ |

| 10 Gewinne je | 500 | “ | = 5000 | “ |

| 25 Gewinne je | 200 | “ | = 5000 | “ |

| 50 Gewinne je | 100 | “ | = 5000 | “ |

| 100 Gewinne je | 50 | “ | = 5000 | “ |

| 150 Gewinne je | 20 | “ | = 3000 | “ |

| 300 Gewinne je | 10 | “ | = 3000 | “ |

| 1000 Gewinne je | 5 | “ | = 5000 | “ |

| 3000 Gewinne je | 3 | “ | = 9000 | “ |

| 50 000 Gewinne je | 1 | “ | = 50 000 | “ |

| 54 643 Gewinne und 1 Prämie | 160 000 | Reichsmark | ||

Gewinne in barem Gelde ohne Abzug

Wir erbitten Bestellung durch beigefügte Karte

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dresden-A., Schießgasse 24

[361]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 30. November 1926

Von Otto Eduard Schmidt

Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz

Wer in Chemnitz, dem geräuschvollen Mittelpunkt unserer sächsischen Eisen- und Webwarenindustrie

gesehen und dann wieder »straßenlang gefoltertes Eisen zetern« gehört hat, der ist, wenn er der Stadt den Rücken kehrt, darauf gefaßt, noch lange Strecken zwischen Schornsteinen und surrenden Maschinen dahinzufahren. Ja, wenn gar die noch größere Fabrikstadt Leipzig, in der Luftlinie nur siebzig Kilometer von Chemnitz entfernt, sein Ziel ist, dann fürchtet er wohl, auf der ganzen Strecke nicht aus der rußigen, hämmernden, spinnenden und wirkenden Sphäre des sächsischen Manchesters herauszukommen. Aber glücklicherweise ist dem nicht so. Schon hinter Neumittelwittgensdorf strecken sich nach allen Richtungen wieder gesegnete Breiten von Äckern aus, die der Sense des Schnitters entgegenwogen. In Burgstädt stellen sich zwar die Fabrikschlote, Geschäftshäuser und die langen Zeilen der Arbeiterwohnungen noch einmal in Reih und [362]Glied zum Kampf gegen die agrarischen Gewalten, aber sie können den Sieg nicht behaupten. Denn weiterhin gewinnt das ländliche Element unumstritten wieder die Oberhand, und wenn auch die Wasser der Mulde, die wir hinter Cossen kreuzen, mit ihrer dunklen Farbe noch von der Knechtschaft reden, die sie bis dahin erduldet haben, so sind doch die Zuchtmeister des geschändeten Flusses selbst nicht mehr sichtbar: in ihren natürlichen Verhältnissen liegen die fruchtbringenden Täler da, und aus den Wiesengründen heben sich die grünen Baumgewölbe der den Bach begleitenden Erlen, Pappeln und Linden empor bis zu den beherrschenden Höhen, die dunkelgrüne Nadelwälder umsäumen. Der starke und bis heute erfolgreiche Widerstand, den das zwischen den beiden Großstädten liegende zentrale Gebiet der neuzeitlichen Industrialisierung entgegensetzt, wurzelt in dem noch unzerstörten Erbe der deutschen Kolonisationszeit, in der lehnsmännische, kirchliche und bäuerliche Kulturschöpfungen wie ein engmaschiges, festverknotetes Netz dieses Gebiet überzogen haben. Drum scharen sich noch heute echte deutsche Bauerndörfer hier um eine ragende Burg, dort um die Ruine eines Klosters, dort um eine altertümliche Kirche, deren Glöcklein jeden Morgen und jeden Abend für die Einheimischen wie für den Wandersmann über die grünen Auen siegesgewiß ruft: »Wir sind noch da, wir leben noch und hoffen noch manches Jahrhundert zu leben«. Und so geht es weithin nach Norden fort, bis die Randzone der Leipziger Pflege den grünen Scharen der Ländlichkeit neue Kämpferhorden des Gewerbfleißes siegreich entgegenwirft … Wir wollen heute nicht bis zu dieser Linie vordringen, sondern im Herzen des ländlichen Bezirks bleiben, um einen wichtigen Stützpunkt der alten Kultur- und Lebensweise in aller Muße zu betrachten und dem zu lauschen, was er uns Spätgebornen zu erzählen hat.

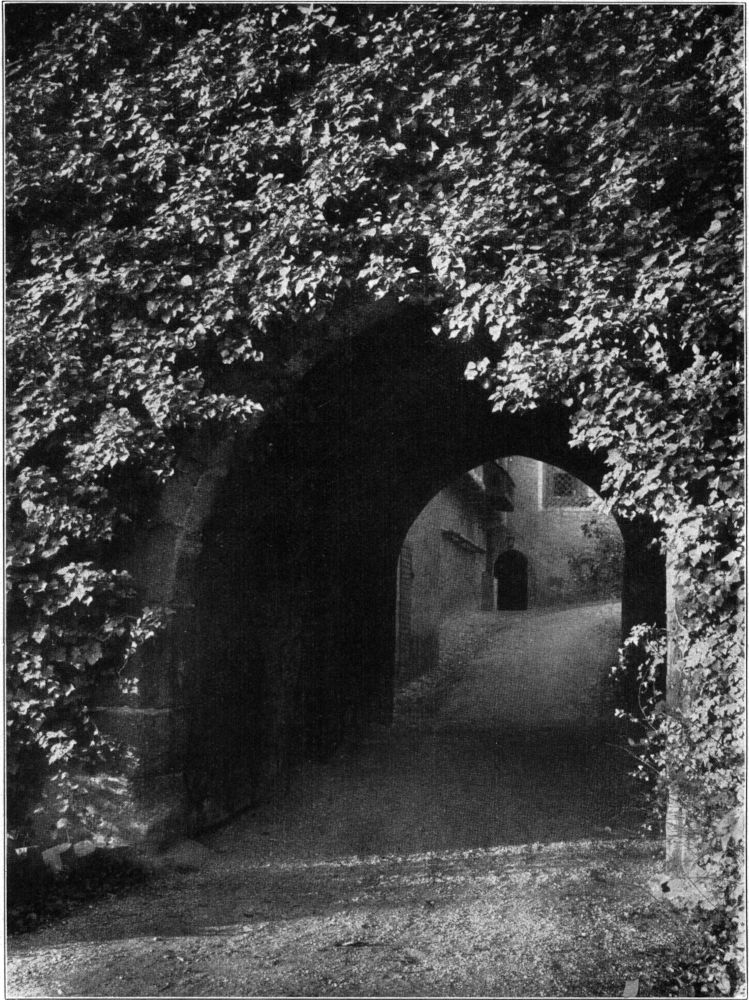

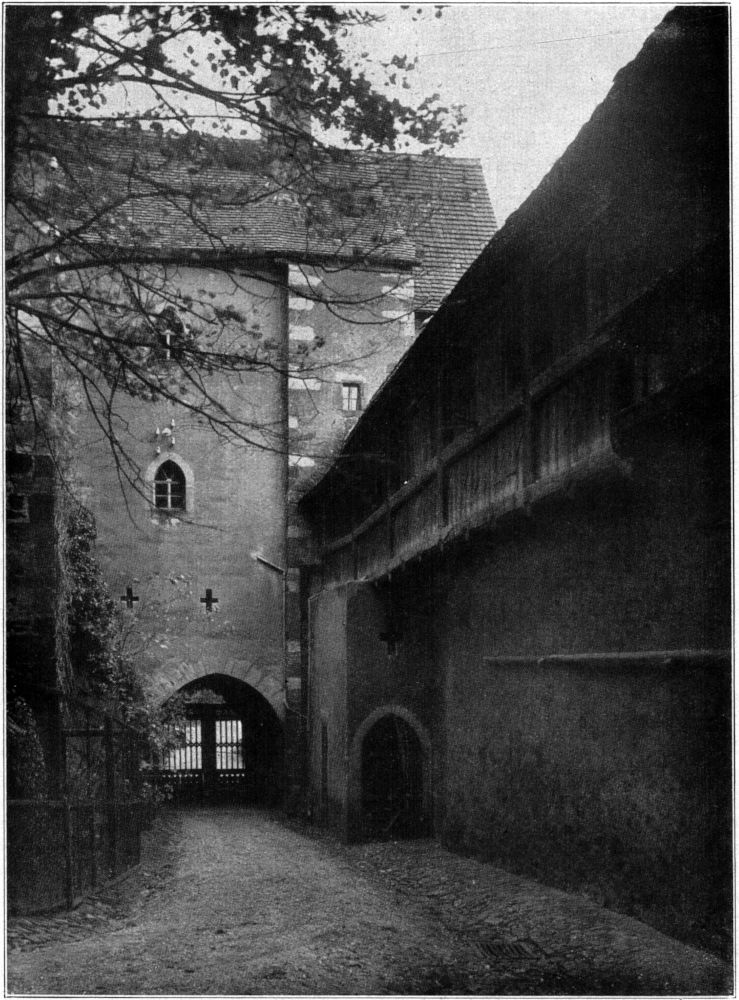

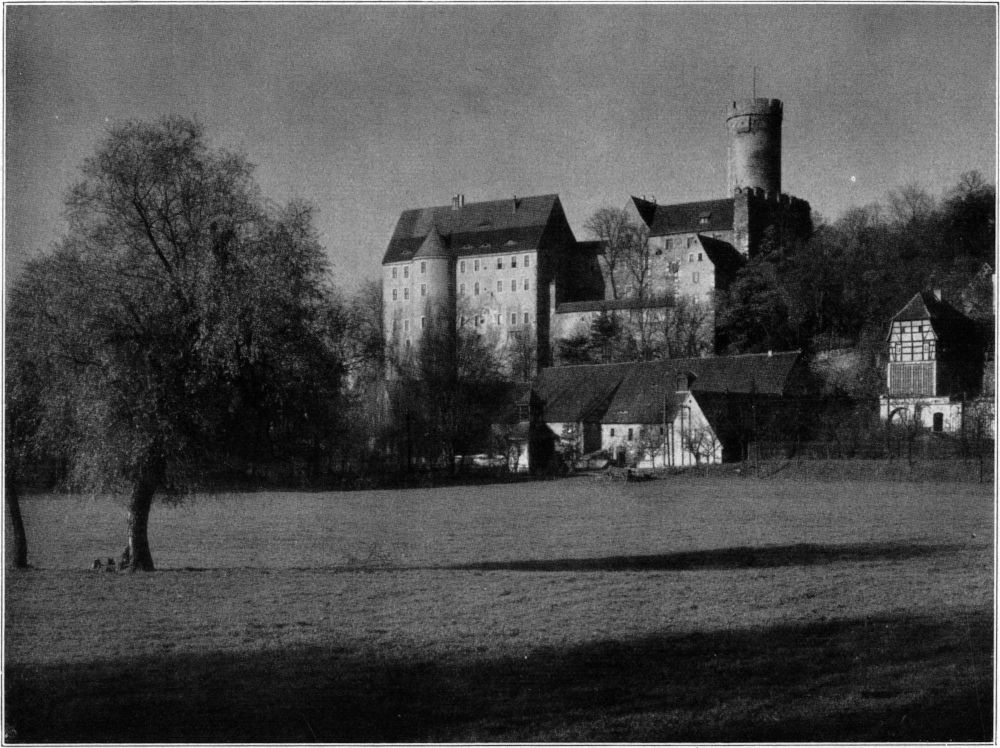

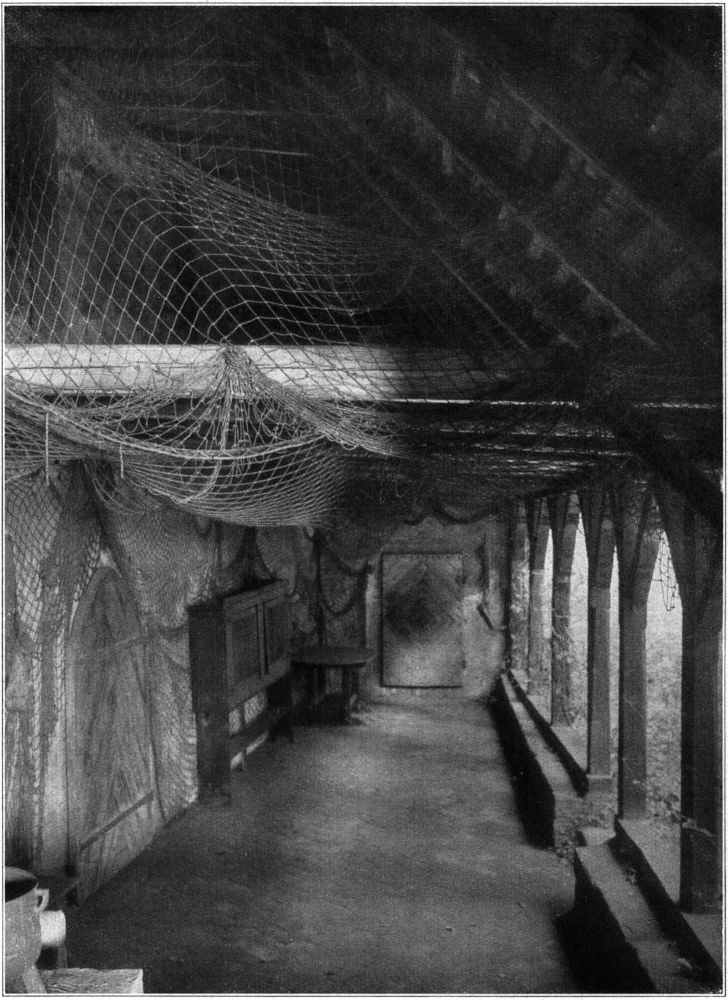

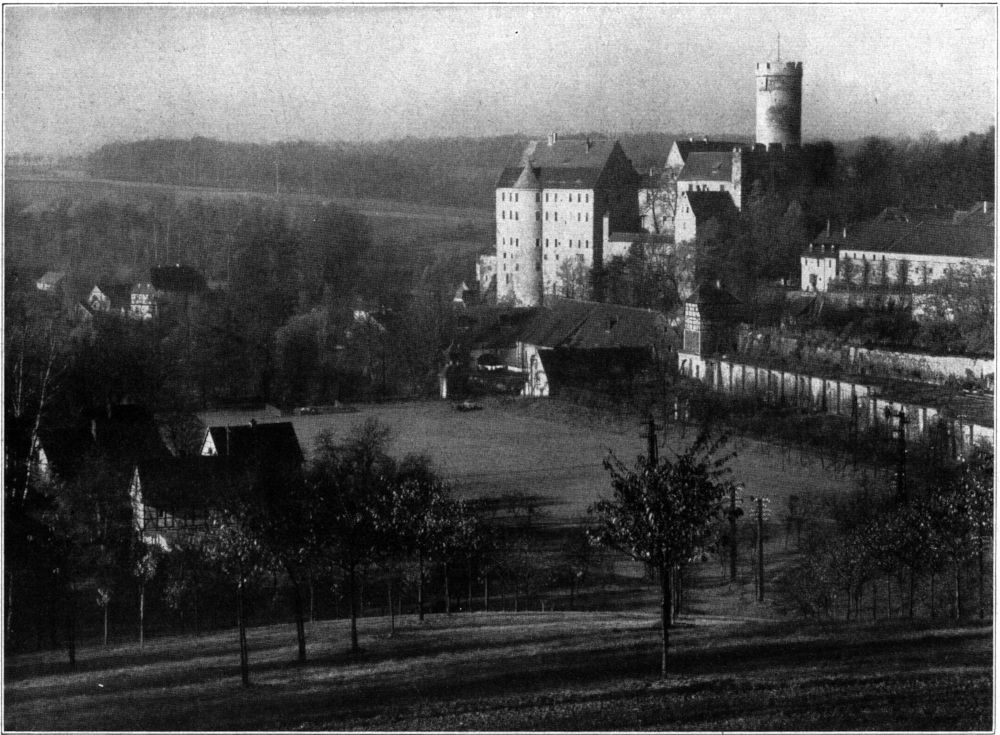

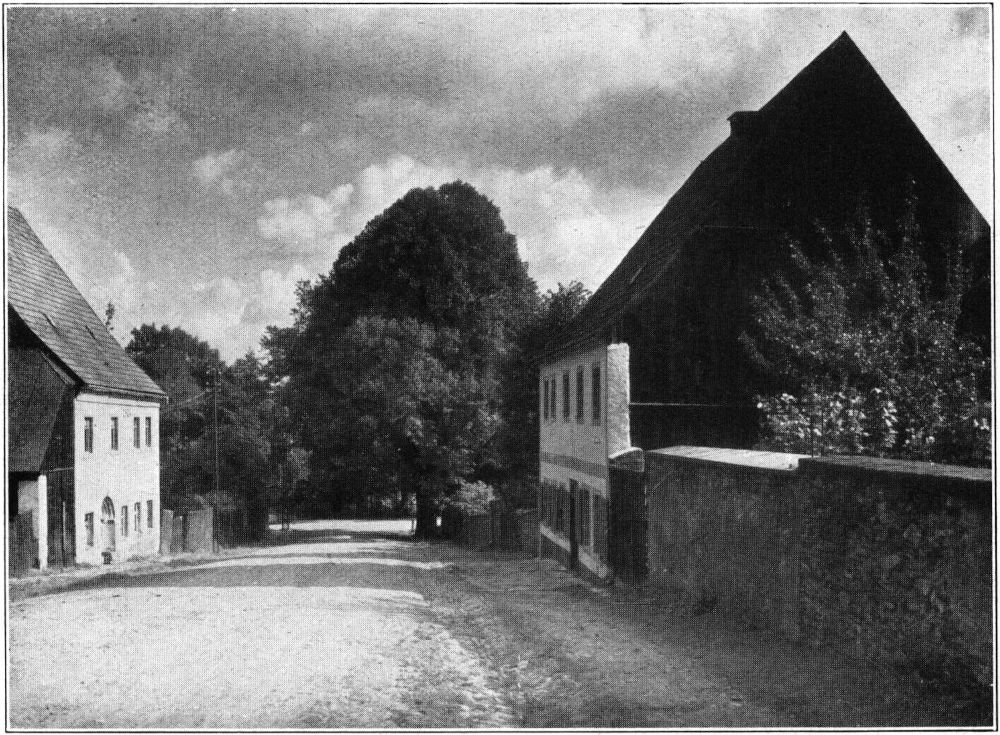

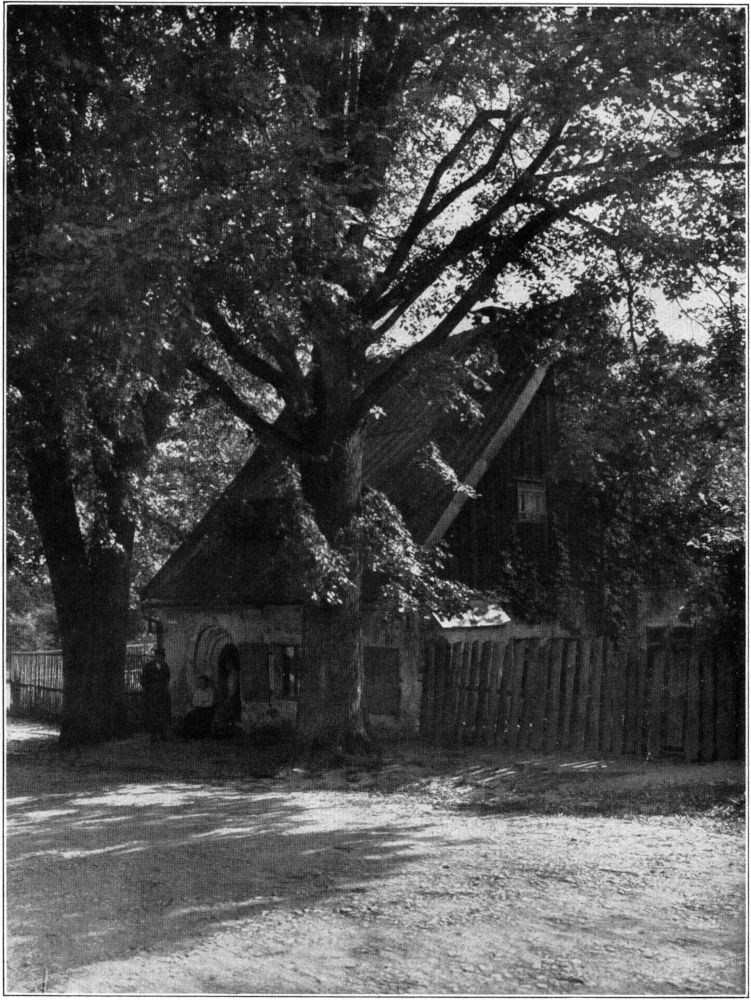

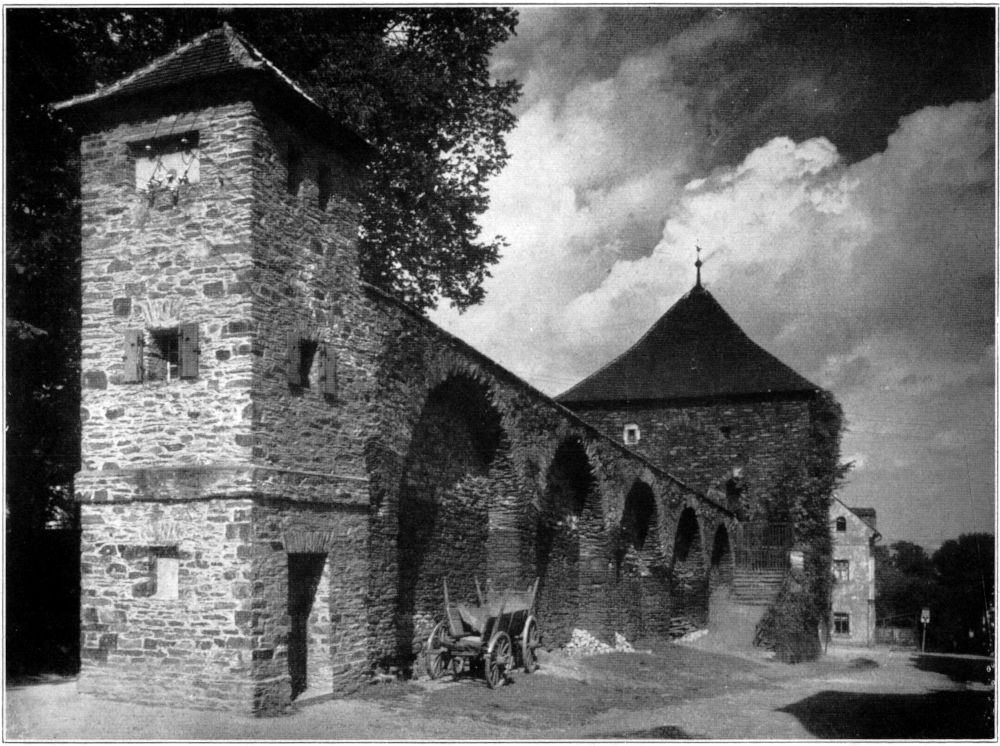

In Narsdorf verlassen wir die Bahn. Zwei stämmige Rappen ziehen uns durch eine reichgegliederte Kulturlandschaft alten Stils. Zur Linken winkt aus sattgrünen Wipfeln das trauliche Sahlis, einst die Arbeitsstätte des Dichters Börries von Münchhausen, der jetzt im Schlosse Windischleuba nahe bei Altenburg wohnt, rechts die heroische Linie der beiden dohlenumflatterten Bergfriede von Kohren mit der stimmungsvollen Kirche und zu ihren Füßen das idyllische Städtchen, in dem der Ackerbürger noch immer den vorherrschenden Stand bildet. Ein steilerer Anstieg des Sträßchens verkündet die Nähe der uralten Burg Gnandstein (Abb. 1), und bald grüßt uns der zinnengekrönte Turm des Schlosses und unten auf smaragdener Wiese die behagliche Rinderherde des Gutshofes. Wir durchfahren den Zwinger, vor dem zweiten Tore (Abb. 2) steigen wir aus dem Wagen. Der Schloßherr, Kammerherr von Einsiedel, begrüßt und geleitet uns in die uns zugedachten Zimmer. Ich hause in zwei traulichen Räumen des älteren Torhauses. Aus jedem der sechs Fenster schaue ich auf ein anderes Landschaftsbild, aber überall herrscht das Grün alter Baumwipfel. Eine weiße Tür führt in eine Nische, in der man die gewaltige Mauerstärke messen kann, und selbst das einscheibige Fensterlein der Nische, eine ehemalige Schießscharte, lenkt den Blick an der Talseite des Schlosses vorbei und [363]vorbei an den weißen Giebeln des tief unter mir ruhenden Dorfes hinüber zu der 1518 vollendeten gotischen Kirche (auf der anderen Seite des Tals), in der die lange Reihe der auf Gnandstein gesessenen Einsiedel schlummert. Aus meinem Vorzimmer führt der Wehrgang auf einer schwanken Bohle, die nur lose auf den mächtigen Balken liegt, hinüber in die gotischen Teile der Burg (Abb. 3), durch das Fenster des Vorraums aber blicke ich empor zum gekoppelten romanischen Fenster des über dem Torbau aufstrebenden älteren Palas; und ins obere Stockwerk des Torhauses, wo mein Reisegefährte wohnt, führt ein echter Wendelstein aus den Tagen Arnolds von Westfalen empor. So bin ich mitten hineingestellt in die ganze romanische und gotische Herrlichkeit und Heimlichkeit dieser alten Burg, und ein wohliges Gefühl des Geborgenseins überkommt mich, das ganz und gar dem Namen und Zweck der »Burg« entspricht.

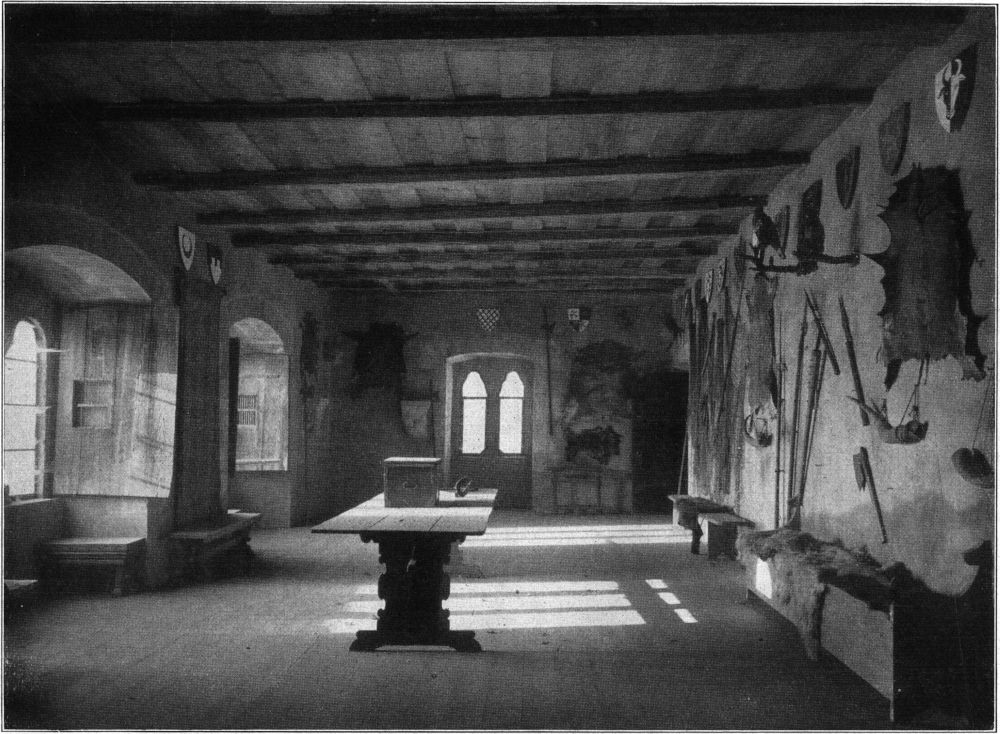

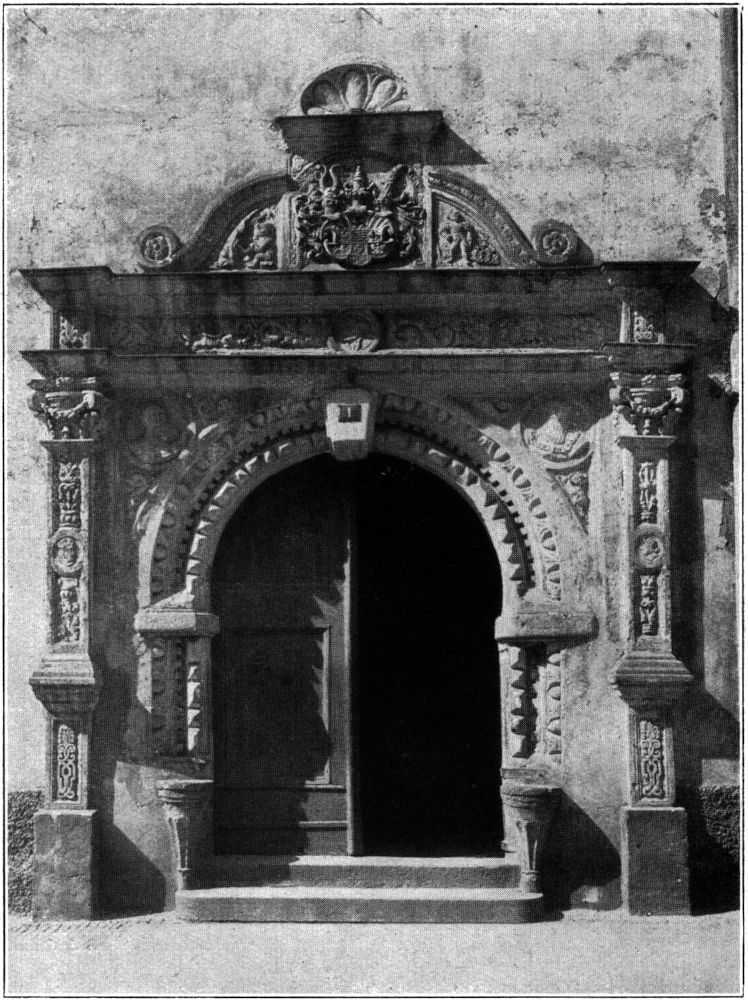

Wann und wie ist dieses wundersame Gebilde des »Gnannensteins« entstanden? Der älteste Teil, der auf der höchsten (östlichen) Felsplatte errichtete kreisrunde Bergfried (36 Meter hoch, 91/3 Meter Durchmesser, 31/3 Meter Mauerstärke, 22/3 Meter Hohlraum) führt uns in entlegene Jahrhunderte zurück. Zwischen sechshundert und neunhundert war dieser Landesteil in den Händen der Sorben-Wenden gewesen, aber im zehnten Jahrhundert wurde er von den über die Saale und Elster wieder vorgedrungenen Deutschen [366]zurückerobert und durch feste Burganlagen gesichert. Im Verein mit der ebenso alten Feste Kohren, von der zwei gewaltige Rundtürme übrig geblieben sind, bildete Gnandstein schon um das Jahr Tausend den festen Mittelpunkt der deutschen Verwaltung: Bischof Thietmar von Merseburg erzählt uns, daß er am 2. Mai 1018 seinen »Hof Chorun« besuchte, die Christen der Umgegend, die sich dort zusammenfanden, segnete und ganze sieben Tage dort zubrachte. Eine zweite Bauperiode, die sich die Erfahrungen der Kreuz- und Römerzüge zunutze machte, umgab den Bergfried (zwischen 1150–1200) auf der Nord- und Ostseite mit einer zweischenkeligen, zinnengekrönten Schildmauer, der im Westen anfangs eine Mauer, später ein Wohngebäude, der »Neubau«, im Süden ein romanischer Palas und das ihm rechtwinkelig vorgelegte Torgebäude entsprach. Seitdem bildete die Burg (Abb. 4) ein geschlossenes Viereck mit engem Hofe, aus dem der Bergfried gewaltig emporstieg.

Seit dieser Zeit (1205) ist Gnandstein der Sitz eines vornehmen ritterlichen Geschlechts: der Marschall oder Kämmerer des Markgrafen von Meißen, die ihren Amtstitel zugleich als Familiennamen führen; so gibt es einen Heinrich Marschall von Gnannenstein, sein jüngerer Bruder Konrad nennt sich Kämmerer von Gnannenstein; beide gehören schon durch ihre Hofämter zu dem besonders angesehenen Teile des Meißner Lehnsadels. Sie verpflanzten ein gewisses ritterlich-höfisches Leben auch auf ihre Burg. Der steinerne Zeuge davon ist noch heute der bei aller Schlichtheit vornehme romanische Saal im Palas mit seinen schönen gekoppelten romanischen Fenstern und den Resten eines Kamins, der Saal, in dem des fahrenden Sängers Lied ertönte und den Frauen nach der Sitte des Minnedienstes ritterlich gehuldigt wurde. (Abb. 5.) Keine andere sächsische Burg hat ein so echtes und so altes Kleinod aufzuweisen (Abb. 6). Die Marschall von Frohburg (nördlich von Gnandstein), die Marschall von Mockritz und die Marschall von Bieberstein, ebenso die Kämmerer von Gruna sind aus der Familie der Schloßherren von Gnandstein hervorgewachsen, indem sie ihren alten Amtstitel mit dem Namen eines neuen Besitztums verbanden.

Eine dritte Bauperiode legte um 1350 auf der weit geräumigeren Westplatte des Gnandsteiner Felsens eine größere gotische Burg an, die mit der romanischen durch einen steinernen Wehrgang (siehe oben) an der Südseite verbunden war und aus einem zweiten Torbau, einem hochragenden Palas und einem langgestreckten »Bollwerk« auf der Nordseite bestand. Sowohl dieser gotische Palas wie das später zum Kapellenflügel ausgebaute Bollwerk erheben sich auf tief in den Felsen eingearbeiteten, in Tonnenform gewölbten Unterkellerungen, die unter dem Palas bis zum Wasserspiegel der Wyhra hinabreichen und teils der Wasserversorgung (Brunnenstube), teils der Verteidigung dienten.

Nur zwei bis drei Menschenalter nach der ersten Erbauung der gotischen Burg kam Gnandstein in die Hand des seit 1435 im Kohrener Land angesessenen Geschlechts derer von Einsiedel. Die Nachricht des Fabricius, daß schon 1265 ein Heinricius ab Einsiedel de Gnannenstein zu verzeichnen und daß seit 1427 [370]die Burg das Stammschloß dieser Familie sei, ist urkundlich nicht verbürgt. Der erste geschichtlich beglaubigte Einsiedel auf Gnandstein ist Hildebrand I. (seit 1435), der 1451 die Burg Kohren hinzu erwarb und mit dem Prinzenräuber Kunz von Kauffungen verschwägert war. Sein Sohn Heinrich I. Einsiedel († 1507) eröffnete die vierte Bauperiode, indem er den engräumigen gotischen Palas zwischen 1475 und 1500 im Geiste Arnolds von Westfalen, des Erbauers der Meißner Albrechtsburg, durch einen bequemeren, schon die Weiträumigkeit der Renaissancekunst zeigenden Wohnbau ersetzte, der noch heute den Mittelpunkt des Gnandsteiner Burglebens bildet (Abb. 4), und zugleich das ihm nördlich gegenüberliegende Bollwerk mit einem seinen Grundlinien folgenden Kapellenbau bekrönte. Eine aus der westöstlichen Hauptachse rechtwinkelig nach Norden ausfallende Bastion bildete dabei eine Art von Apsis des langgestreckten Gotteshauses. Das verfeinerte Adelsleben des achtzehnten Jahrhunderts führte eine fünfte Bauperiode herauf: längs des Wohnschlosses wurde im Inneren des Burghofes eine Reihe steinerne Arkaden errichtet als Träger von Gängen vor den Zimmern des ersten und zweiten Obergeschosses, auf denen die aufwartenden Diener hin und her eilten. Diesem die ganze Nordwand des Palas umspannenden Vorbau entsprach auf der gegenüberliegenden Hofseite ein aus hölzernen Säulen und Brettern gefügter Vorbau, auf dem in beiden, auf offenen Holztreppen erreichbaren Obergeschossen Holzgänge zu den Kaminen und Türen führten, durch die man in die Kapelle und in die alte Gerichtsstube und einige Nebenräume gelangte. Endlich begann, laut Ausweis der noch vorhandenen Rechnungen, 1809, ein reichliches Jahr nach dem Einzuge der jungen Schloßherrin Julia von Einsiedel geborenen Kunze, eine sechste und letzte Bauperiode, bei der die alten baufälligen Holzgänge am Kirchengebäude abgerissen und dadurch ersetzt wurden, daß man die Treppe einerseits in den Keller hinab und andererseits durch ein ehemaliges Gewölbe und zwei Kammern des Westbaues bis zum Boden emporführte, auch die neben der Kapelle befindliche Stube wurde zum Vorzimmer der Kapelle gemacht (1812). Gleichzeitig wurde der Eingang in den Zwinger (Burggraben) unter dem Bogengang des Wohngebäudes durchgebrochen und der Holzschuppen und Wagenschuppen teilweise in Stein erneuert und endlich der steinerne Arkadengang der Langseite des Kirchenbaues vorgelegt. Damit war, wenn man von kleinen Besserungen und Vervollkommnungen absieht, die die neuzeitlichen Lebensgewohnheiten einführten, ungefähr der Baubestand der Burg erreicht, der noch heute besteht.

Vielfältig waren die Schicksale der Burg und ihre Beziehungen zu den Zeitverhältnissen. Bei der Gründung von Gnandstein überwog der Gedanke, durch diese Burg die umwohnenden Slawen zu beherrschen alles andere. Später diente sie der Sicherung der deutsch-christlichen Bauern der benachbarten Dörfer vor feindlichen Überfällen und zum Schutze der von Halle über Merseburg und Leipzig über Chemnitz nach Prag führenden Straße (Salzstraße), im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert war sie der Brennpunkt eines hochstrebenden ritterlichen Lebens, das in diesem burgenreichen Landesteil (Gnandstein, [371]Kohren, Sahlis, Rüdigsdorf, Frohburg, Wolftitz, Waldenburg, Wolkenburg, Rochsburg, Wechselburg, Rochlitz) sich besonders reich entfaltete. Aber noch im sechzehnten Jahrhundert galt der Gnandstein als die festeste und sicherste Burg Westsachsens: noch liegen in ihrem Archiv die Verzeichnisse der Kostbarkeiten und Schätze, die aus dem Vogtland und aus pleißenländischen Edelsitzen während des Schmalkaldischen Krieges in der Gnandsteiner Burgkapelle geborgen wurden.

Die Gnandsteiner Lehnsbriefe sind auf dem sächsischen Hauptstaatsarchive leider erst vom Jahre 1539 an erhalten. Sie zeigen den weiten Umfang des Besitzes der Einsiedel auf Gnandstein. So umfaßt der Lehnsbrief, den Herzog Heinrich im Jahre 1539 zu Kempnitz (Chemnitz) Donnerstags nach Martini dem Heinrich Hiltbrand von Einsiedel verlieh, außer Schloß und Dorf Gnandstein die Dörfer Wüstenstein und Dolsenhain, Dorf und Vorwerk Syhra »mit der Siritz«, Trusselsdorf, Roda, Niedergräfenhain in der Rochlitzer Pflege »wie solch Dorf Her Heinrich von Einsiedeln seliger sein Vater etwan von Caspar und Gorgen von Rüdigstorff abkaufft und zu Lehen empfangen, ynnegehapt, besessen und gebraucht hat«, ferner Einkünfte aus Rattendorf, Zinsen zu Seyffersdorf, Breitenborn, Ottenhain, Geithain, Wickershain, Weißbach und Nauenmerbitz. Besonders im Übergang vom fünfzehnten zum sechzehnten Jahrhundert und in der Zeit der Reformation offenbarten die Gnandsteiner Herren von Einsiedel Treue gegen den Landesherrn, religiösen Sinn und hohes Verständnis für die bildende Kunst. Heinrich I. Einsiedel, der Erbauer des westlichen Wohnschlosses in seiner heutigen Gestalt und des Kapellenflügels, war der vertraute Rat des Kurfürsten Ernst und des Herzogs Albrecht, sein Sohn Heinrich II. Hildebrand, der Freund Luthers, beherbergte am 18. April 1547 den Kaiser Karl V. und bemühte sich, »durch Interzession großer Herren und der Kaiserlichen Räte« den Kaiser von der Fortsetzung des Heereszuges gegen den Kurfürsten Johann Friedrich abzuhalten. Ein reicher Legendenkranz hat sich um das, was damals in Gnandstein vorging, herumgeschlungen. Ein ehemals (1895) im Dresdner Hauptstaatsarchiv im Locat (Fach) 9142 befindliches, augenblicklich nicht auffindbares Manuskript erzählt, der Kaiser, der im Schlosse selbst zur Nacht blieb, während sein Bruder Ferdinand, der Böhmenkönig, in der Dorfschänke, die sächsischen Herzöge Moritz und August aber unterm Zelt im freien Feld ihr Lager hielten, habe sich gewundert, daß er in einem ketzerischen Hause Bilder der bedeutendsten Kirchenlehrer mit frommen Unterschriften an den Wänden fand und daß der Hausherr dem Hause Sachsen so redlich Treue hielt.

Im Freiheitskrieg war die Pflegeschwester Theodor Körners, Julie von Einsiedel geborene Kunze, die Gattin Alexanders von Einsiedel, Schloßherrin auf Gnandstein. Sie war die Tochter des Leipziger Kauf- und Handelsherrn Kunze, eines vertrauten Freundes Christian Gottfried Körners, des Vaters des Dichters. Dieser nahm nach dem Tode der Eltern die verwaiste Tochter Julie, ein sehr schönes und reich, namentlich musikalisch begabtes Kind, in sein Haus auf. Sie war die Seele der kleinen Aufführungen, die Theodor [372]Körner schon als Knabe veranstaltete. Im Jahre 1807 hatte Heinrich von Kleist um sie geworben, aber sein stürmisches und krankhaftes Wesen hatte ihre Liebe nicht ausreifen lassen. Am 2. November hat sie Alexander von Einsiedel auf Gnandstein geheiratet. Und hier fand Theodor Körner, als er nach seiner schweren Verwundung bei Kitzen aus Leipzig flüchtete, vom 27. bis 28. Juni 1813 ein Asyl, aus dem er am 28. nach Chemnitz und von da über die böhmische Grenze nach Gottesgab und Joachimstal gelangte. Hier, im Bereiche der böhmischen Armee der Verbündeten war er vor den Schergen Napoleons gerettet. Unterwegs schrieb er auf einen Zettel an Julie von Einsiedel: »Gnandsteins Gebieterin grüßt noch mit herzlichem Dank C. T. Körner« und auf der Rückseite die beiden Distichen:

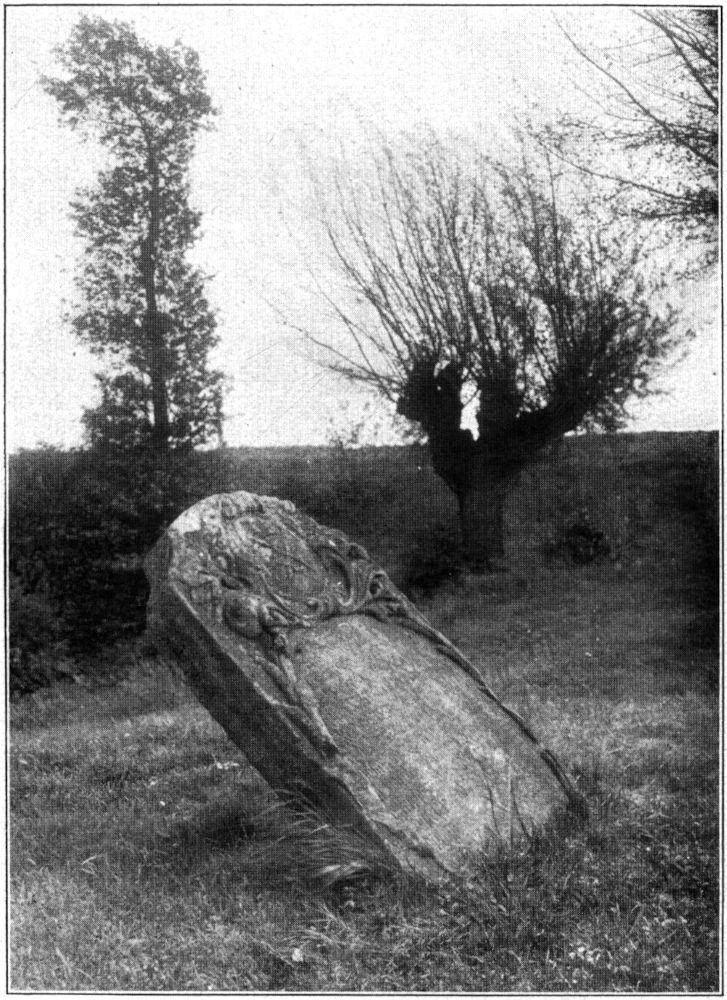

Ein Erinnerungsstein an Theodor Körner und Julie von Einsiedel, den die jetzige Schloßherrschaft im Garten errichtet hat, trägt diese Verse als Inschrift (Abb. 7).

Ein gütiges Schicksal hat die Burg Gnandstein vor feindlichen Erstürmungen und vollständigen Einäscherungen bewahrt; nur kleinere Feuerschäden, zwei davon durch Blitzschlag, werden aus den Jahren 1577 und 1646 und eine durch schwedische Brandstiftung (1632) verzeichnet.

So gehört Gnandstein neben Kriebstein nicht nur zu den am reichsten entwickelten, sondern auch zu den am besten erhaltenen Burganlagen Sachsens. Und dem jetzigen Burgherrn, Kammerherrn Hans von Einsiedel und seiner Gemahlin gebührt der aufrichtige Dank aller wahren Altertumsfreunde, daß sie die in Rücksicht auf die Behaglichkeit des Wohnens wünschenswerten Veränderungen des Burginnern auf ein Mindestmaß beschränkt haben und daß sie die baulichen Wiederherstellungen verfallener Teile in der alten Schlichtheit und Wahrhaftigkeit haben durchführen lassen. Das gilt namentlich von den Arbeiten des Architekten Kandler an den romanischen Teilen der Burg. Der Bergfried nebst seinen Schildmauern und der Palas, insbesondere der große Saal, strahlen noch heute den kraftvollen, etwas rauhen Geist der Zeit ihrer Entstehung wieder, ohne jede süßliche Verschönerung. Sie wirken deshalb natürlich viel nüchterner auf den Beschauer als die mit Werken neuzeitlicher Künstler geschmückten Säle der Wartburg, aber auch viel echter (Abb. 6). Hervorzuheben ist auch der aus echten alten Stücken der Schloßeinrichtung zusammengestellte »Empire-Saal« und das »Biedermeierzimmer«, sowie die Beschaffung eines die handschriftlichen Schätze des Hauses in mehreren Zimmern des Erdgeschosses vereinigenden Archives.

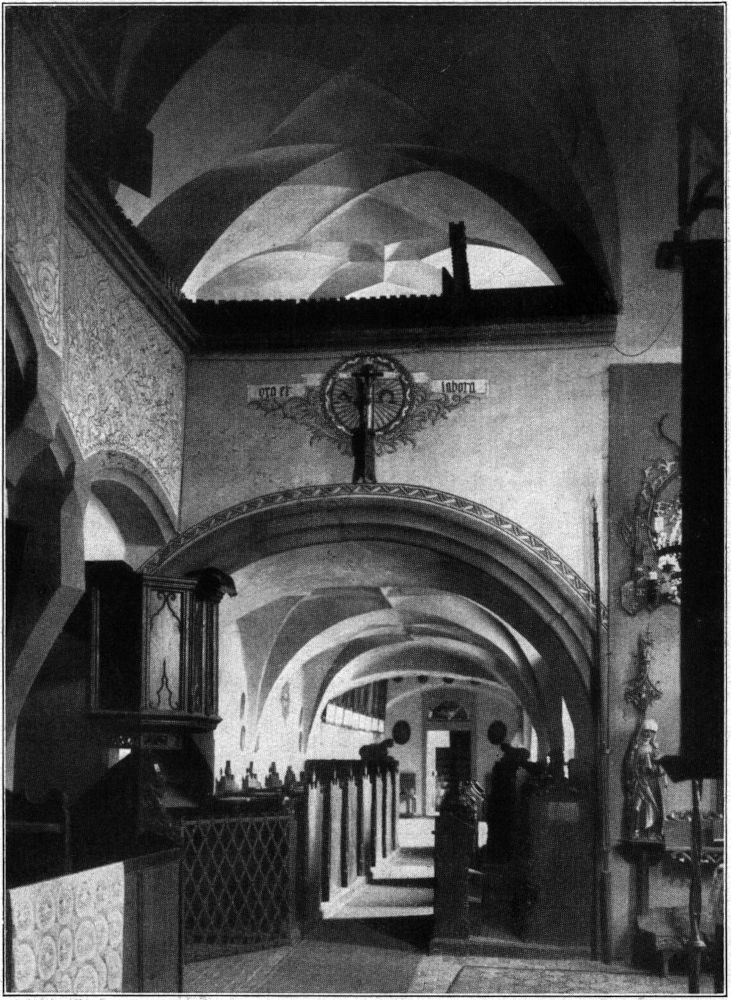

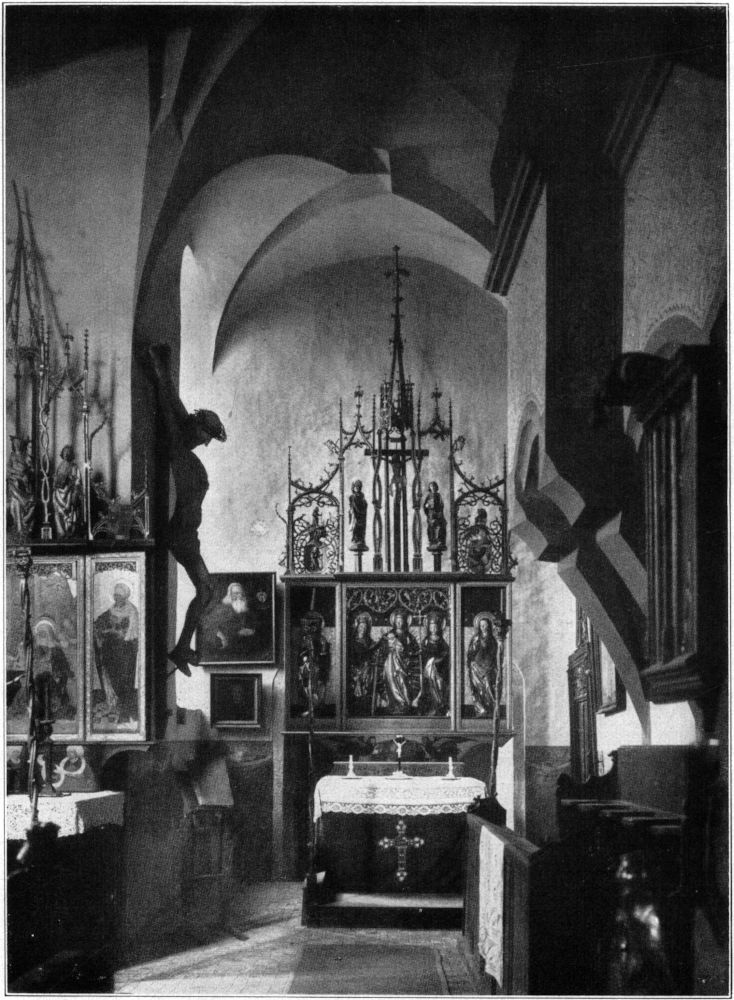

In den letzten Jahren haben sich die Bemühungen des Schloßherrn besonders der Auffrischung des Kapellenflügels zugewendet (Abb. 8). Über den ursprünglichen Bestand dieses eigenartigen Bauwerkes (siehe Seite 370) [373]an kirchlichen Kunstwerken und Einrichtungsstücken fehlt es leider an jeder zeitgenössischen Nachricht. Man wird aber wohl annehmen dürfen, daß die Sitzbänke des langgestreckten Raumes, wenn auch nicht in allen Einzelheiten (siehe unten Seite 381), ferner die älteren Glasmalereien der Fenster, der Wandschrank mit den geschnitzten Wappen Heinrichs I. von Einsiedel und seiner Frauen, eine Kanzel (die jetzige ist allerdings späteren Ursprungs und steht auch nicht an der ursprünglichen Stelle), vor allem aber die drei schönen Flügelaltäre, die vermutlich auch das Andenken an die drei Eheschließungen Heinrichs lebendig erhalten sollten, zur ursprünglichen Ausstattung der Kapelle gehören.

[374]

Der am Ostende der Längsachse des Kapellenbaues aufgestellte Altar ist der schönste und best erhaltene (Abb. 9). Er gilt seit Flechsig (Zeitschrift für bildende Kunst XX [1909] Seite 234) für eins der Werke des Zwickauer Meisters Peter Breuer, eines Zeitgenossen Till Riemenschneiders, der wie dieser (Riemenschneider) von der Würzburger Bildschnitzschule beeinflußt war, aber in Einzelheiten auch wieder seine eigenen Wege ging. Er war um 1470 in Zwickau geboren, wird 1492 als »Peter Breuer von Zwickaw« in Würzburg als Geselle erwähnt (Hentschel, Sächs. Plastik um 1500, S. 35), schuf [376]1497 den Altar von Steinsdorf bei Elsterberg (sein erstes Werk in Sachsen) und darnach eine große Reihe von Altarwerken, die über das nördliche Vorgelände des Erzgebirges und des Vogtlandes verstreut sind, vereinzelt aber auch sich im Erzgebirge selbst und im nördlichen Böhmen finden. Die Liste seiner Werke ist noch nicht völlig abgeschlossen (siehe Seite 378).

Der Gnandsteiner Marienaltar trägt leider keine Bezeichnung von Peter Breuers Hand und ist auch nicht datiert – wenigstens hat man bis jetzt weder eine Jahreszahl noch ein Meisterzeichen Breuers an ihm entdeckt – aber er hat doch so viele Merkmale der Breuerschen Werkstatt an sich, daß er dem Meister mit einiger Sicherheit zugeschrieben werden kann. Als solche Kennzeichen hat man an den unzweifelhaft echten, vom Künstler selbst bezeichneten Werken Breuers außer anderen folgende beobachtet: 1. die Sockel der Figuren sind oft gebildet als »grüne Hügelchen aus schuppenartig übereinander vorstehenden Grasspitzen«, 2. »die Hände nehmen mit Vorliebe eine Falte zwischen die Finger oder nehmen den Mantel hoch, um, indem sie sich durch den Stoff abzeichnen, dem Beschauer fühlen zu lassen, wie anschmiegsam er ist«, 3. Johannes und Barbara nehmen den Knauf ihres Kelches zwischen die Finger, 4. die »schlichte Mütterlichkeit der Madonna«, die das Jesuskind am Fuße anfaßt, oder am Knie stützt und ihm ein Spielzeug (eine Birne oder Traube) in die Hand gibt, 5. die eigentümlich abgeplattete Form des Daumens (z. B. bei der Papstgestalt und der Heiligen Barbara aus Schweinsburg im Leipziger Kunstgewerbemuseum, siehe Flechsig a. a. O. S. 230 und 231) und endlich 6. die eigenartige Behandlung des Hintergrundes des Schreins als ornamentiertes Flachrelief[1].

Außerdem ist in Breuers Gestalten die überkommene steife spätgotische Gewandform der »Knitterfalten« fast überwunden durch einen immer natürlicher werdenden Faltenwurf und der unpersönliche Typus der Gesichter durch individuelle Einzelzüge, die dem Leben und der menschlichen Umgebung des Künstlers abgelauscht sind. Er ist noch Gotiker, aber der große Drang vom Schema weg zur Natur, der die anbrechende Renaissance kennzeichnet, beginnt sich in ihm schon zu regen. Seine Männergestalten mit den tiefgebohrten, an Riemenschneiders Art erinnernden Locken, den stark hervortretenden Backenknochen und den teils weitgeöffneten, fragenden, teils schräg zueinander gestellten Augen haben etwas Versonnenes, die weiblichen mit dem auffallend kleinen, zusammengezogenen Mund, den schweren Augenlidern und dem etwas geneigten Kopfe haben leicht etwas Versorgtes: die lebenden Ebenbilder beider waren Frauen und Männer aus Zwickau und anderen westsächsischen Städten.

Der Mittelschrein des Breuerschen Altars in Gnandstein enthält die Gestalten der Maria, links davon die Heilige Katharina mit dem Schwert, rechts die Heilige Margareta mit dem Kreuz in der Hand (Abb. 10), vielleicht in Anspielung auf die zweite Gemahlin Heinrichs von Einsiedel, die Margareta [377]von Schleinitz und Tochter des gewaltigen Erbmarschalls Hugold von Schleinitz (siehe Kursächsische Streifzüge III³, Seite 84). Im linken Flügel des Altars steht die Heilige Barbara mit dem Kelche, im rechten die Heilige Dorothea mit dem Fruchtkorbe. Wenn man diese Gestalten nach den oben genannten Kennzeichen prüft, so muß jeder Zweifel an Breuers Urheberschaft schwinden. Denn 1. ist der Hintergrund durchaus reliefartig behandelt, zu zwei Dritteln in Gold, das oberste Drittel in Blau mit goldenen Sternen, 2. findet sich das schuppenförmig sprießende Gras am Sockel der Barbara und der Dorothea, 3. durchbricht bei Barbara der Knauf des Kelches in sehr auffälliger Weise mit dem Rautenwürfel den Zusammenhang der Finger, 4. wird das lebhaft spielende Jesuskind von der Mutter unter dem Arm mit der Rechten, am Knie mit der Linken gestützt und 5. findet sich der abgeplattete Daumen ganz ausgeprägt bei Barbara und Dorothea.

Der mittlere Flügelaltar ist der Heiligen Anna gewidmet. Ihr Kultus hängt mit der damaligen Blüte des sächsischen Silberbergbaues zusammen, als dessen Patronin die Heilige galt. Auch Heinrich von Einsiedel soll aus dem St. Annaberger Silberbergbau beträchtliche Einnahmen bezogen haben. Der links vom Annenaltar nahe der Mitte der Apsis aufgestellte Bartholomäusaltar [378]hat leider durch die sehr ungeschickte Über-Eck-Aufstellung (rechtwinkelig zur Wand) den linken Flügel und von der Bekrönung das rechte (Schönbergische) Wappen verloren. Er war vermutlich dem Andenken der dritten Gemahlin Heinrichs I. von Einsiedel gewidmet. Flechsig hat ohne weitere Begründung auch diese beiden Altäre dem Peter Breuer zugeschrieben; ob mit Recht, kann erst entschieden werden, wenn man die geschnitzten Figuren der Aufsätze, die sich in beträchtlicher Höhe befinden, genau untersucht. Denn diese beiden Altäre haben statt der Schreine mit plastischen Gestalten nur gemalte Tafelbilder.

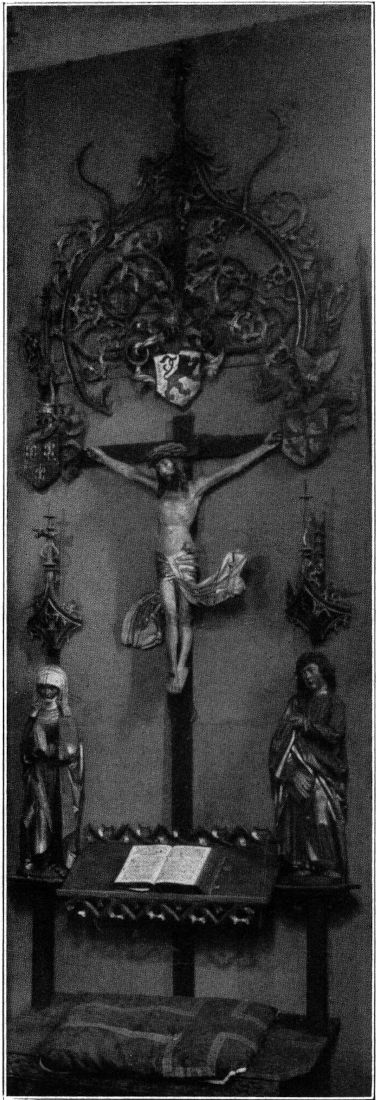

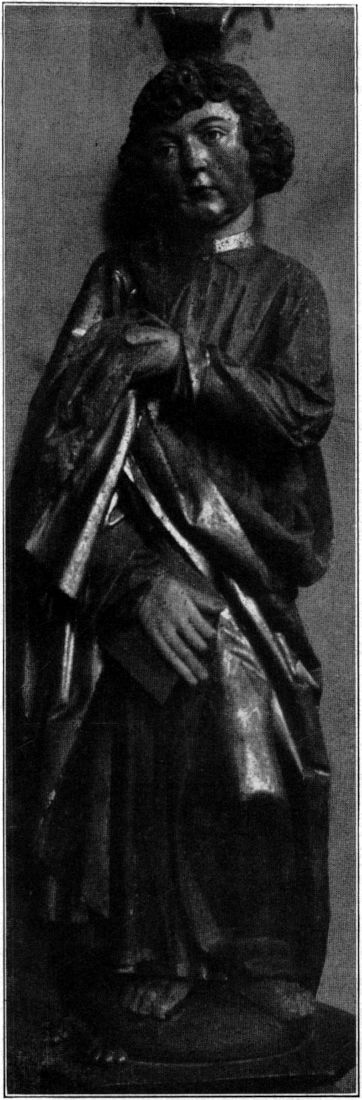

Dagegen glaube ich in dem altarartig ausgestatteten herrlichen Betschemel, der jetzt an der linken Seitenwand der Apsis angebracht ist, ein Werk Peter Breuers neu entdeckt zu haben. Dieser Betschemel stand bis vor wenigen Jahren in dem vordersten, erst 1812 zur Kapelle hinzugekommenen Raume (siehe Seite 370) und galt manchen als der Rest eines 1457 in der Gnandsteiner Pfarrkirche erwähnten Dreifaltigkeitsaltars. Aber dieser Betschemel ist ein durchaus einheitlich und organisch empfundenes und ausgeführtes Werk, das nicht aus den Bruchstücken eines anderen zusammengeflickt sein kann. Sein erster uns bekannter Standort deutet allerdings darauf hin, daß er nicht zu den ursprünglichen Ausstattungsstücken der Kapelle gehörte. Da er in der Mitte der Bekrönung das Schönbergsche Wappen trägt, nehme ich an, daß dieser Betschemel ein eingebrachtes Ausstattungsstück der ersten oder dritten Gemahlin Heinrichs I. von Einsiedel gewesen ist und zuerst in ihrem Schlafzimmer im Palas [379]oder in einer benachbarten Bet- und Andachtsstube an der Wand befestigt war, vielleicht zu einer Zeit, wo der Umbau des Bollwerks zur Burgkapelle noch nicht vollendet war. Nach dem Einzug der evangelisch-lutherischen Lehre ist das Kunstwerk vielleicht auf den Boden gekommen, aber durch den romantisch fühlenden Alexander von Einsiedel (siehe Seite 380) wieder hervorgesucht und im Vorraum der eigentlichen Kapelle angebracht worden, von wo es der jetzige Schloßherr an seinen jetzigen, weit günstigeren Standpunkt versetzte (Abb. 11). Der ganze Aufbau ist alt und echt, nur das die Bibel tragende Lesebrett ist um 1812 statt des vermorschten alten ergänzt worden. Der knieend Betende blickt vom Schemel empor zu dem etwa in 2/3 Lebensgröße (108 Zentimeter) dargestellten Heiland am Kreuz, zur Linken steht die etwa 90 Zentimeter hohe trauernde Maria, zur Rechten Johannes (92 Zentimeter), beide unter je einem gotischen Baldachin, alle drei Gestalten werden zu einer Einheit zusammengeschlossen durch ein kunstvolles, bekrönendes Astwerk. Für Peter Breuer als Schöpfer dieses schönen Werkes spricht zunächst der Gesichtsausdruck der Maria und des Johannes in ihrer versonnenen Stille; Johannes (Abb. 12) ist ganz ähnlich aufgefaßt wie der unbestritten Breuersche Johannes im Aufsatz des Marienaltars, selbst die Farbe der Gewänder (Blau und Rot) stimmen überein, nur ist der Kopf des Johannes am Betschemel ein wenig breiter. Auch die Kopfhaltung und der Faltenwurf zeigen Breuersche Züge, ebenso die gebohrten Locken des Apostels. Vor allem aber stimmt die Daumenprobe. Zwar bei Maria läßt sie sich nicht anstellen, da leider beide Daumen abgebrochen sind, aber bei Johannes [380]sind beide Daumen und sogar die große Zehe des nackten Fußes ganz in der Breuerschen Weise abgeplattet.

Endlich steht die ganze Kreuzigungsgruppe Peter Breuers von etwa 1505 (Hentschel a. a. O. S. 36 und Tafel 21), die sich in der Johanniskirche zu Chemnitz findet, in enger Beziehung zum Gnandsteiner Betschemel: die Kopfform und der Gesichtsausdruck des Heilands, das links nach unten und rechts nach oben schwingende Lendentuch mit seinen Röhrenfalten, die Gewandung, der Gesichtsausdruck und die Kopfhaltung der Maria, Gewandung, Körperhaltung, Kopfform und Haarbehandlung des Johannes und anderes verraten in beiden Werken die Hand desselben Künstlers und zwar die seiner Frühzeit.

Welch eine tiefe religiöse und künstlerische Kultur muß dem Vater der Gattin Heinrichs von Einsiedel und diesem selbst eigen gewesen sein, wenn sie ihr Leben und das ihrer Kinder und ihres Gesindes durch das tägliche Anschauen von so hohen, vom Hauche innerlicher Frömmigkeit beseelter Kunstwerke zu veredeln suchten. Auch das weibliche Gesinde nahm am Gottesdienste in der Burgkapelle teil. Denn zu den ursprünglichen Einrichtungen der Kapelle gehört auch die von Konsolen aus Rochlitzer Stein getragene Empore, hinter deren hölzernen Balustraden und holzvergitterten Fensterchen die Burgfrau mit ihren Mägden, von den Männern ungesehen, die Messe hörte. Diese Empore war von einer längs des Oberstockes der Kapelle hinlaufenden Holzgalerie aus zugänglich (siehe Seite 370).

Um 1812, in der Zeit der blühenden deutschen Romantik, erfuhr die Kapelle nach dem Bericht der noch vorhandenen Bauakten eine durchgreifende Veränderung. Die dem Kirchenbau vorgelegten dreigeschossigen Holzgänge wurden niedergerissen, der spitzbogige Eingang vom Burghofe her (noch jetzt hinter der Kanzel als Nische erkennbar) wurde vermauert und beides durch eine im westlichsten Teil des Kirchenbaues vom Keller aus bis zum Boden hinauf geführte hölzerne Treppenanlage ersetzt. Der Haupteingang zur Kapelle führte nun vom Westgiebel des Kirchenbaues ins Innere und zwar zunächst in das zur Kapelle gezogene Vorzimmer (siehe Seite 370), in dem jetzt die Ahnenbilder hängen.

Damals wurde auch die Kanzel an ihre jetzige Stelle gerückt; die beiden Plätze zunächst der Kanzel tragen die Wappen derer von Einsiedel und derer von Ende. Diese Wappen wurden in dieser Zeit der Franzosenherrschaft und der Sehnsucht nach der alten deutschen Kaiserherrlichkeit der Ausgangspunkt einer weitläufigen Sagenbildung. Das achtungsvolle Verhalten, das Kaiser Karl V., als er sechs Tage vor der Mühlberger Schlacht in Gnandstein rastete, gegen den frommen und seinem Landesfürsten getreuen Schloßherrn zur Schau trug, ließ sich auch ohne geschichtliche Unterlagen weiter ausspinnen. So bildete sich die Einsiedelsche Familiensage, der Kaiser habe einer an diesem Tage stattfindenden Hochzeit der Tochter des Burgherrn mit Uz von Ende beigewohnt und habe die Braut in eigener Person dem Bräutigam zugeführt. [381]Das ist aber, da doch die Trauung in diesem der Lehre Luthers längst zugetanen Hause natürlich von einem evangelischen Geistlichen vollzogen worden wäre, nach allem, was wir von der Sinnesart des Kaisers wissen, ganz undenkbar. Wenn nun trotzdem eine geschnitzte Heroldsgestalt des Gestühls der Kapelle auf dem Spruchband die Bezeichnung trägt: Carl V., so ist diese aus dem Geiste der Romantik geborene Bezeichnung als eine spätere Fälschung anzusehen, die vermutlich 1812 hier vorgenommen wurde, als man das Gestühl ausbesserte, beziehentlich teilweise erneuerte.

Eine andere Gnandsteiner Sage aus der Zeit der Romantik überliefert uns Fr. Riehle (Sachsengrün I B. Dresden 1861, Seite 86 f.):

Um 1800 wurde ein Herr von Einsiedel bei einer italienischen Reise von einer schweren Krankheit befallen. In einem Kloster fand er Heilung. Der Prior des Klosters erzählte dem Genesenden, vor etwa hundert Jahren sei ein Herr von Einsiedel im Kloster verstorben und habe ein Testament hinterlassen, das niemand lesen könne. Diese Schrift im Alphabet einer orientalischen Sprache schenkt der Prior dem Gnandsteiner beim Abschied, der nahm sie mit in die Heimat und übergab sie einem Leipziger Professor zur Deutung. Dieser entzifferte zunächst das erste Blatt des Pergaments. Auf ihm stand zu lesen, eine Säule der Kunigundenkapelle (?) in Gnandstein enthalte in einer Höhlung wertvolle heilige Gefäße. Ferner war eine Stelle im alten Bergfried bezeichnet, an der ein Schlüssel verborgen sei. Nach der Himmelsgegend zu, nach welcher der Bart des Schlüssels zeige, liege der Schatz vergraben, dessen Behältnis mit dem gefundenen Schlüssel zu öffnen sei. Die bezeichnete Stelle in der Kapelle fand sich, aber sie war leer. Dann durchbrachen die Maurer die Wand des Bergfrieds und fanden das eiserne Kästchen mit dem Schlüssel. Aber gerade in diesem Augenblicke war der Herr von Einsiedel nicht zugegen, und als er kam, war das Kästchen schon von den Arbeitern verdreht worden, und keiner wußte, nach welcher Richtung der Bart des Schlüssels gezeigt hatte. Zum Unglücke war unterdes auch das Pergament bei einem Stubenbrand des Professors N(obbe?) in Leipzig zugrunde gegangen. Diese Schatzsage entstammt vielleicht dem romantisch gestimmten Kreise, der sich auf Einladung Alexanders von Einsiedel und seiner Gemahlin Julie geborenen Kunze, der Pflegeschwester Theodor Körners (siehe oben) gelegentlich in einem gemieteten Lokale in Nenkersdorf oder im Jägerhause bei Frohburg oder, wenn es der Gesundheitszustand des kränklichen Schloßherrn erlaubte, auch in Gnandstein versammelte. Eine ganz ähnlich gestaltete Schatzsage lebt noch heute in dem von Zehmenschen Schlosse Stauchitz bei Oschatz.

Zuletzt wurde die Gnandsteiner Kapelle 1922 durch den jetzigen Schloßherrn wieder aufgefrischt und ihre Ausstattung durch einige ältere und neuere Kunstwerke ergänzt. Dabei wurden die Wände und Decken durch eine anspruchslose, an alte Muster aus dem Brandenburger Dom und an das gotische Rosenmuster einer Schwarzwaldkirche angelehnte Ausmalung geschmückt (von den Dresdner Kunstmalern Trede und Wendt), die die Wirkung [382]der trefflichen alten Kunstwerke nicht schädigt, sondern durch den Ausgleich der Farben zusammenschließt.

Neu hinzu kam das Grabmal der kurfürstlichen Hofmeisterin Madalena von Einsiedel, die am 11. April 1592 in Altenburg gestorben war. Es wurde schon 1878 durch den Vater des Schloßherrn aus der dortigen Bartholomäuskirche nach Gnandstein gebracht, aber erst im Jahre 1922 vom Bildhauer Dietze in der Kapelle wieder aufgestellt. Auch das nach einem Vorbild in der Sakristei der Klosterkirche zu Reichenau am Bodensee gebildete Lesepult, ferner der barocke Taufstein mit der 1923 von J. Pilling in Altenburg in Messing getriebenen Taufschüssel, der alte schmiedeeiserne Kronleuchter bayrischen Ursprungs und einige andere Ausstattungsstücke gehören nicht zu dem alten Bestand der Kapelle. Ebenso ist das seitlich vom Annenaltar erhöhte mittelalterliche Kruzifix erst seit 1922 in der Kapelle. (Abb. 9.) Es lag vordem unbeachtet auf dem Boden der Dorfkirche, darf aber in seiner herben Realistik als ein Werk des fünfzehnten Jahrhunderts gelten und verdient in jeder Hinsicht den Platz, den es jetzt einnimmt.

Auch die Fenster der Apsis haben bedeutende Umgestaltungen erfahren. Alt und von großer Schönheit sind im Mittelfenster die beiden auf Glas gemalten Wappen der Einsiedel und der Schenk von Tautenburg, und das einst über der Kapellentür angebrachte Einsiedelsche Wappen auf Purpurgrund, das jetzt das vierte Fenster, links vom Marienaltar, schmückt. Dagegen sind die zu den Füllungen zwischen den Glasmalereien verwendeten Butzenscheiben zwar alt, aber nicht bodenständig, sondern erst vom Schloßherrn in jahrelangem Bemühen gesammelt worden. Die figürlichen Glasmalereien außer den genannten alten Wappen sind neu und zwar ist die Kreuzigungsgruppe des Mittelfensters die Nachbildung eines Fensters der Stadtkirche zu Rottweil in Württemberg, die geschichtlichen Bilder in den Seitenfenstern der Apsis sind von Professor Jelin, dem Direktor der Kunstakademie in Stuttgart, entworfen und 1922 in der Glasmalerei Seile in Stuttgart ausgeführt worden. Das Bild des rechten Fensters zeigt im Anschluß an die oben erwähnte Sage den Brautzug mit Kaiser Karl V., das Bild des linken Fensters den Erneuerer der evangelischen Religion Martin Luther, wie er in [383]der Gnandsteiner Kapelle in Anwesenheit Spalatins vor Heinrich von Einsiedel predigt. Das Mittelfenster ist vom Schloßherrn »Dem Andenken seiner Ahnen Hildebrand († 1461) und Heinrich von Einsiedel (1457–1507)« geweiht, das vierte Fenster, links vom Marienaltar, von Olbricht in Leipzig gezeichnet und von Stockinger ausgeführt, den in den Kriegen von 1794, 1813, 1870, 1914 bis 1918 gefallenen Gliedern der Familie von Einsiedel. (Abb. 13.) Den Spruch für dieses Fenster hat der Freiherr Börries von Münchhausen, als ihn der Kammerherr von Einsiedel zur Zeit der Kapellenerneuerung einmal auf Schloß Windischleuba besuchte und ihm von seinen Plänen erzählte, in rasch geformter Eingebung also gefaßt:

Dieser Spruch des Dichters ist ebenso herb wie wahrhaftig. Oder könnte der Druck, der auf den Deutschen unserer Zeit lastet, treffender und eindrucksvoller bezeichnet werden als durch diese Inschrift? So wird jeder, der dem Gnandstein und insbesondere auch seiner erneuerten Burgkapelle eine eingehende Betrachtung geschenkt hat, befriedigt und innerlich bereichert von dannen gehen und der Schloßherrschaft dafür dankbar sein, daß sie mit redlichem Bemühen und glücklichem Gelingen eine altehrwürdige Erinnerungsstätte [385](Abb. 14 und 15) so schonend und treu bewahrt und erhält, daß man in ihr durch echte Denkmäler fast aller Epochen der deutschen Entwickelung, vom Jahre 1000 an bis zur Gegenwart, schauend und sinnend hindurchschreitet.

Fußnote:

[1] Die Kennzeichen 1–4 hebt außer anderen Johannes Hartenstein (Sächs. Heimat 1921, 4. Heft, S. 272 f.) hervor, die Kennzeichen 5 und 6 Johannes Brückner, Die Holzplastik im Greizer Land (Marburger Dissertation 1924), S. 28 und 34.

Ein kleines deutsches Krippen- und Sonnwendspiel

Von Kurt Arnold Findeisen

Mit vier Zeichnungen von Alfred Hofmann-Stollberg

Dezembernacht gegen Morgen.

Zu beiden Seiten verschneiter deutscher Wald. Kreuzweg mit einem Meilenstein, dahinter ein schneebedeckter Wegweiser, der von Wind und Wetter schwarz ist, deutlich gegen den Himmel gestellt. Ein Stern darüber, der allmählich erblaßt.

Josef, ein ärmlicher alter Mann, mit einer erloschenen Stall-Laterne, auf einen Stock gestützt, kommt gehumpelt.

Maria, ihr Kind auf dem Arm, das sie sorglich in Tücher gewickelt trägt, folgt ihm mühsam.

Maria:

Josef:

Maria:

(Sie setzt sich auf den Meilenstein unter den Wegweiser.)

Josef:

Maria:

Josef (rückt neben sie und kuschelt sich an Mutter und Kind, brummend, schnurrend, buckelnd wie ein alter Kater):

Maria (verweisend):

(Es geht ein sanftes Licht von dem Kinde aus.)

Josef:

Maria:

Josef:

Maria (drückt das Kind ans Herz und singt versonnen):

(Josef und Maria kauern versunken. Vom Kinde geht nach wie vor ein heller Schein aus.)

Stimme des Meilensteins (auf dem die heiligen Eltern sitzen, tief):

Stimme eines Grashalms (mitteltönig):

Stimme eines kleinen Vogels (der plötzlich auf dem Wegweiser sitzt, hoch):

Stimme des Meilensteins:

Stimme des Grashalms:

Stimme des Vogels (indem er sich unter Mariens Schultertuch duckt):

Alle drei Stimmen:

Maria (schlaftrunken):

Josef:

Maria:

Josef:

Maria:

Josef:

Es dämmert grau. Im Umkreis des Kindes, immer weiter sich verbreiternd, beginnen Eis und Schnee zu schwinden. Der Wegweiser hebt sich deutlicher vom Himmel ab.

Ein zerlumpter blinder Bettler kommt, von seinem struppigen Hunde geführt. Er trägt einen schwarzen Schirm über den Augen, den Bettelsack umgehängt. An seinem Humpelstock ist sein Hund angebunden.

(Unbeirrt auf Mutter und Kind zu.)

(Er tastet nach dem Kind.)

Maria (erschrocken):

Der blinde Bettler:

Josef:

Der blinde Bettler:

(zögernd:)

Maria:

Der blinde Bettler (voll Freude zu seinem Hund):

Unter der linken Achselhöhle der Maria trällert der kleine Vogel. Aus ihrer rechten Achselhöhle kommt ein Zitronenfalter geflattert, setzt sich auf Bettelmanns Nase, probt die Schwingen und schwirrt weiter.

Der blinde Bettler (entgeistert):

(Außer sich:)

(Stammelnd vor Entzücken:)

(Er sinkt vor dem Kind in die Knie.)

Maria (zu Josef, der wie betäubt sitzt):

Josef (sich wendend):

Während sie sich voll Erstaunen umblicken und der Bettler sich zu ihren Füßen mit wohligen Gebärden neben seinen Hund kauert, kommen

drei Dorfmusikanten, vergnügte Seelen, etwas angeheitert, denn sie haben bis spät nach Mitternacht bei einer Hochzeit aufgespielt: zwei Fiedeln und ein Kontrabaß, ein Langer, ein Dünner und ein Dicker.

Inzwischen ist es fast hell geworden. Der Schein des Kindes, das wieder eingeschlafen ist, ist in Morgenlicht übergegangen.

Der erste Fiedler (schwankend):

Der zweite Fiedler (sich die Pelzmütze befühlend):

Der mit dem Baß (sehr wacklig):

(Er lacht selig, die andern stimmen in sein Gelächter ein.)

Der erste (sich betroffen umsehend):

Der zweite:

Der dritte:

Der erste:

Der zweite:

Der dritte:

Der erste (die heilige Familie entdeckend):

(Die andern treten verdutzt herzu, alle plötzlich nüchtern und verständig.)

[392]

Maria (bittend, mit leisem Vorwurf):

Der zweite Fiedler (in täppischer Verlegenheit):

(Das Kind betrachtend:)

Der erste:

Der zweite (ihn zurechtweisend):

Der dritte:

(Zu Josef:)

Der erste (in plötzlicher, nachträglicher Höflichkeit vor Maria und Josef die Mütze abnehmend):

Der zweite (ebenso):

(Den Bettler und den Hund bemerkend):

Der Bettler:

(Nach dem Kind hinweisend:)

Der erste Fiedler (durch den Liebesanhauch des Kindes erwärmt):

(Er langt dem Bettler Geld hin.)

Der zweite:

(Er schüttet dem Bettler einen Beutel Geld in den Schoß.)

Der dritte:

(Er füttert den Hund.)

Der Bettler (segnend):

Maria und Josef (gerührt):

Der erste Fiedler (immer mehr entfacht):

Der zweite:

Der dritte:

Der erste (begeistert):

Der zweite (mit Entschiedenheit):

Sie stellen sich umständlich auf und kratzen und schaben mit Andacht eine schlichte, sanft heitere Musik, die dem Liede der Maria ähnlich ist. Während sie spielen, schwingt sich der kleine Vogel auf einen Baum und fängt inbrünstig zu singen an. Eine Wolke gelber Schmetterlinge kommt geflogen und umtanzt die Fiedelleute, sich dann und wann auf den schwirrenden Saiten niederlassend.

Wie die Musikanten stolz geendet haben, steht der Wald frühlingsfrisch und grün. Wolken wandern. Auf den Wegweiser fällt helles Morgenlicht.

Maria (die versonnen lächelnd und über das Kind gebeugt gelauscht hat, steht rasch auf, mit ernstem Angesicht):

Josef (nickt ihr nachdenklich zu, wendet sich zu den Spielleuten):

Die Musikanten:

Maria (die sich ebenfalls gewendet, umfängt, das Kind an sich gedrückt, mit grübelnden Augen den Platz, auf dem sie gesessen hat. Wie sich ihr Blick zu dem Wegweiser hebt, schreit sie auf: Er steht da, mit schwarzgespreizten Armen gegen den hellen Morgenhimmel, starr und unerbittlich wie ein Kreuz):

Josef:

Der blinde Bettler:

Maria geht mit dem Kinde langsam dahin, kopfschüttelnd. Josef folgt ihr. Hinterdrein schreiten die Musikanten, die eine getragene Weise spielen. Den Beschluß macht der Blinde mit seinem Hund.

Zuletzt ragt nur noch hoch das Kreuz. Oben drauf sitzt, von der Morgensonne beschienen, der kleine Vogel und jubiliert.

[395]

Von Martin Schmidt-Breitung

Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz

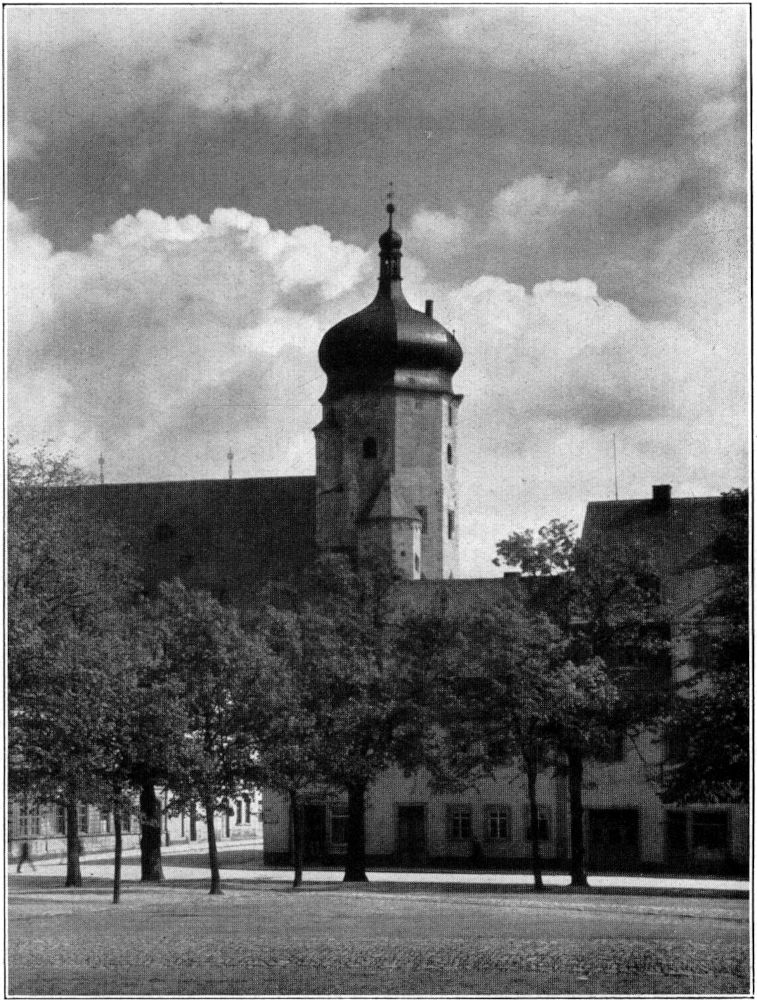

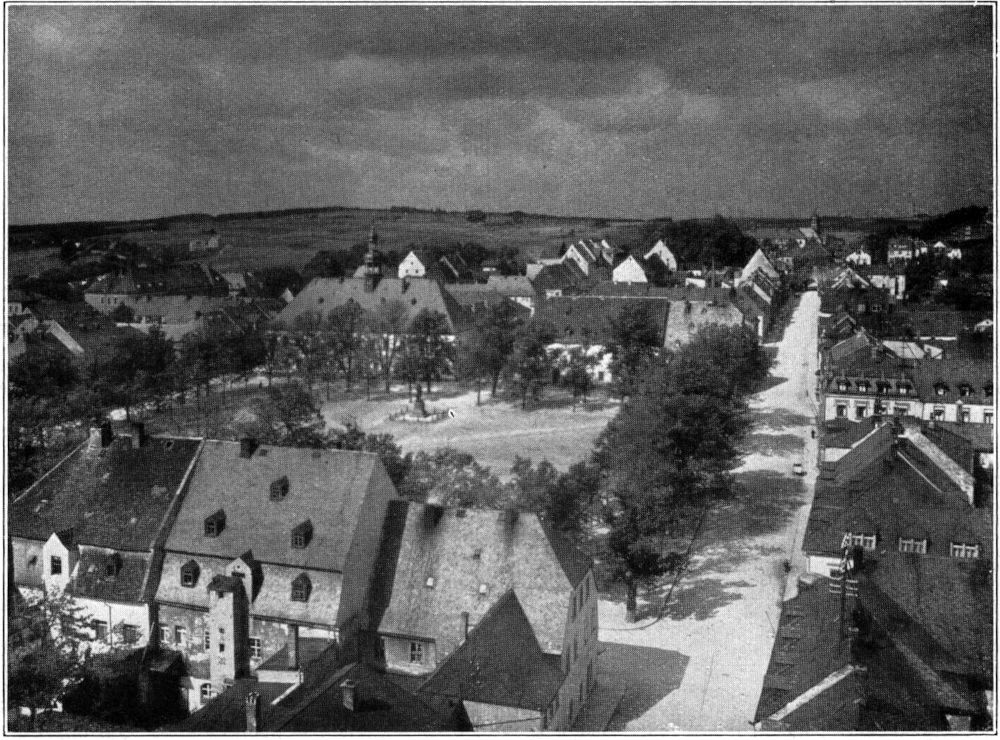

Von welcher Seite du auch unser Marienberger Stadtbild schaust, ob von den Wäldern des Reitzenhainer Gebirgskamms, vom geschlängelten Tale des Schlettenbachs, in dem dich die Bahn aus dem Niederland zu uns heraufbringt – ja, von den die Stadt überragenden Höhen im Westen, die du beim Anwandern von Wolkenstein und Zschopau überwinden mußt – immer grüßt dich als Wahrzeichen der allein beherrschende, im weiten Achteck unverjüngt bis zur Zwiebelkuppel aufgeführte Turm der Stadtkirche. Kein Fabrikschlot, keine unmäßige Mietskaserne verschandelt bis zur Stunde das Bild des alten Stadtkerns. Der zierliche Uhrturm des Rathauses hat vor allem verständig-bescheiden Maß und Linie gewahrt, so daß auch er als Nebenbuhler sich nicht vordrängt. Er weiß, der große Kirchturm muß ihm anderwärts doch parieren, denn die Rathausuhr schlägt nach altem Herkommen die Stunden vor, ehe die Kirchglocke mit tieferem Baß die Zahl wiederholen darf.

Aber wie wir nun unmittelbar vor der wuchtigen Stadtkirche stehen und in der Morgensonne zum Turme hinauflugen, da erkennen wir ja Fenster einer Wohnung dort oben und eine kleine Ziegelesse, die die Schieferhaube [396]zaghaft durchbricht. Die offene Treppentüre braucht darum nicht lange auf uns zu warten und entdeckerfreudig klimmen wir die breiten, steinernen Wendelstufen hinan. An die dreihundert Stufen haben wir hinter uns, als wir am Ende des Treppenturms angelangt sind. Nun geht es schmälere Holzstiegen hinan, vorbei an den Glocken, bis auf unsern Anruf sich über unsern Köpfen eine Dielentüre öffnet und wir, man kann es ruhig heute sagen, ins Märchenreich einer alten Türmerwohnung treten!

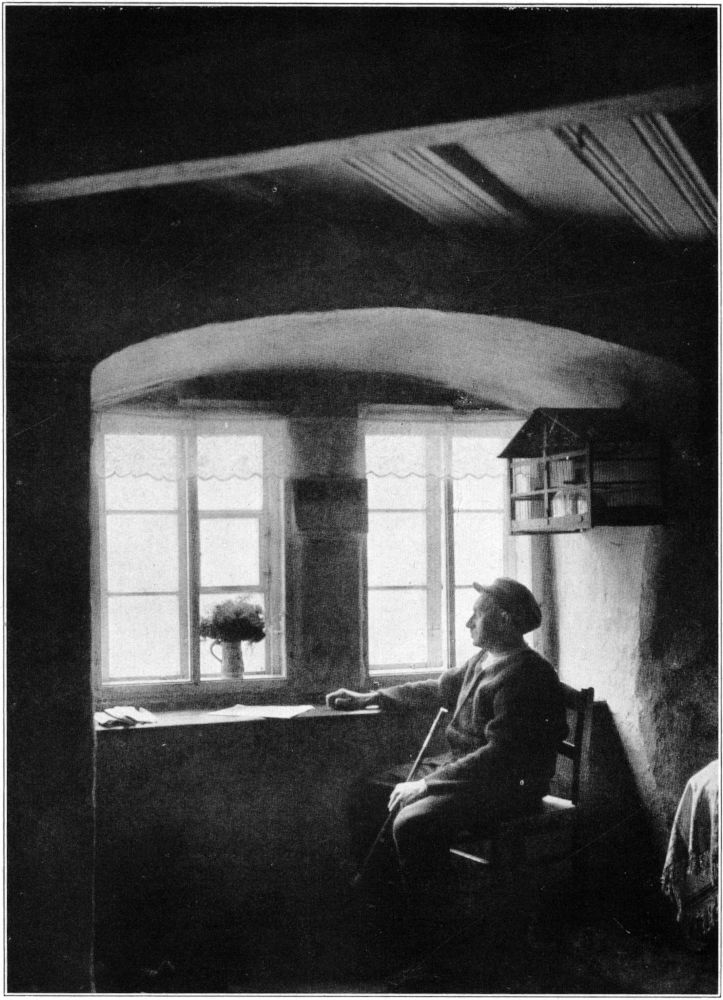

Wohl ragen noch aller Orten die Glockentürme im Land. Aber sie haben ihre frühere Alleinherrschaft, der politischen Entwicklung folgend, oft mit zahllosen anderen Großhäuptern teilen müssen, die meist wenig von ihrer inneren Art haben: Rathaustürme, qualmende Fabrikschlote, Silos, Krane [397]und bald Wolkenkratzer amerikanischen Geistes. Aber schlimmer noch – die neue Zeit hat die Turmwarte, die Jahrhunderte ihres schönen Amtes walteten, entbehrlich gemacht. Elektrische Alarmwerke rufen jetzt bei gemeiner Feuers- und Wassergefahr die Wehren zusammen, mechanische Kunst läßt die Uhren schlagen und Glocken läuten. Und so mag bald in unserem Lande die Zeit kommen, wo der letzte Türmer seines Amtes gewaltet haben wird und abermals ein Denkmal heimatlicher Romantik dahingegangen ist …

In der Behaglichkeit des Wohnzimmers, in das wir zuerst von dem durchaus nicht beengten Vorraum treten, der sogar ein Gastbette birgt, schweigen vor der lebendigen Gegenwart alle diese Empfindungen. Ein munterer Zeisig und ein Kreuzschnabel bewillkommnen uns seltene Gäste. Die dicken Außenwände des Turmes bieten jedem Wetter wacker Trotz und der Knick im Zimmer – zwei Seiten des Achtflächners gehören ihm – schafft ein desto traulicheres Gehäuse. Die kräftige Hausfrau, der das Treppensteigen ebenso wie allen anderen Familiengliedern gut zu bekommen scheint, waltet gerade am Herde ihres Amtes. Die Quellen der städtischen Wasserleitung liegen so hoch, daß das Wasser noch eben hier oben läuft. Holz und Kohlen werden mit der Winde, deren Holzarm man schon im Mittelflächner von unten gewahrt, heraufgezogen. »S is itze grade Lichtmeß im Hulze«, meint der Hausvater, »de Feiertog werd neies rankomm!« – An der Wand hängt das Horn des Türmers, eine blecherne Tuba. Ihr Äußeres zeigt, daß sie manchem [398]Geschlechte schon gedient hat. Mit einem: »Versuchens ner mal!« reichts uns der Meister unbefangen zum Blasen hin. – In der Nacht wird jede Viertelstunde, volle Stundenschläge ausgenommen, darauf zum Fenster hinaus stadtwärts geblasen: ein einziger, hoher Ton – zum Zeichen, daß der Türmer seines Amtes waltet und alles in Ordnung befunden hat. Wie streng hierüber gewacht wird, zeigt folgendes Geschichtchen, das wir am besten so wiedergeben, wie es in den Akten des Stadtrates zu lesen ist:

»933 IA. Marienberg, am 21. XI. … wird bemerkt, daß der Türmer in der Nacht vom 20. zum 21. ds. Ms. um 4 Uhr früh die Stunde nicht angeschlagen, auch, und ¼, ½ und ¾ fünf Uhr entgegen § 1 seiner Dienstanweisung das Hornzeichen nicht gegeben hat«.

(Unterschrift)

Beschluß vom 21. XI. …

Zur verantwortlichen Auslassung an den Türmer, Herrn …

Marienberg, 22. XI. … An den Stadtrat.

Zur Beantwortung vorstehender Bemerkung habe ich folgendes zu berichten:

Daß ich am 21. früh 4 Uhr nicht angeschlagen haben soll, ist nicht zutreffend. Jedenfalls ist es von meinem Ankläger nicht gehört worden, weil wegen Westwindes die Schalläden geschlossen waren.

Dagegen ist es richtig, daß ich die erwähnten Hornzeichen nicht gegeben habe, aber trotzdem wachsam sein mußte, schon wegen des 5-Uhr-Läutens. Ich leugne auch gar nicht, daß ich mir in dieser Beziehung zuweilen Einschränkungen eigenmächtig erlaubt habe, die in Umständen zu suchen sind, die anzuführen ich jederzeit mündlich oder schriftlich bereit bin. Ich versichere, daß ich das infolge dieses Vorkommnisses vielleicht gesunkene Vertrauen meiner vorgesetzten Behörde durch erneute Aufmerksamkeit und Wahrnehmung meiner Dienstpflicht wieder zu erreichen bestrebt sein werde.

Hochachtungsvoll

(Name) , Türmer.

Beschluß vom 23. XI. … Herrn Türmer … zur Kenntnis vorzulegen, daß der Unterzeichnete der »Ankläger« ist.

Im übrigen soll es für diesmal bei der Ausführung bewenden usw.

(Name des Bürgermeisters.)

23. XI. … Vom Vorstehenden Kenntnis genommen.

(Name) , Türmer.

Jetzt waltet ein Nestler, aus dem nahen Großrückerswalde gebürtig, seines verantwortungsvollen Amtes. Außer dem besonders nachts ununterbrochenen Rundgang hat er die in der Turmspitze hängende kleine Glocke zu folgenden Zeiten zu läuten: Früh 5 Uhr, vormittags 11 Uhr, mittags 12 Uhr, abends 7 und 8 Uhr. Das 11-Uhr-Läuten trägt dem Brauch der Bauern Rechnung, um diese Zeit Mittag zu halten, da sie ja ihr Tagewerk schon so [400]früh beginnen. Aber auch die vollen Stunden muß er selber anschlagen. Um diese Zeit ist das Fenster nach der Marktseite geöffnet und sobald es dort ausgeschlagen hat, beginnt der Nestler gewichtig zählend seinen Glockenstrang vom Vorraum seiner Wohnung zu ziehen. Welche Verwirrung im Tageslauf der Marienberger, wenn er sich einmal verzählen sollte!

Nun aber gilt es Ausschau zu halten. Wir klimmen noch eine Stiege höher und sind im gebälkereichen Boden der Türmerwohnung. Da läßt es sich gut Wäsche trocknen!

Unser erster Ausblick aus dem Fensterkranz geht nach dem Markte der Stadt. Welche ganz ungewöhnliche Größe für diese Bergstadt, deren Kern heute, vierhundert Jahre nach der Stadtgründung, nicht mehr als fünftausend [402]Seelen zählt! Dem Gründer Marienbergs, Herzog Heinrich dem Frommen, dessen Standbild den Platz ziert und das Mittelpunkt aller Marktveranstaltungen ist, wird nach dem Beispiel Freibergs eine größere Zukunftsstadt vorgeschwebt haben. Wir freuen uns jedenfalls heute dieses großen, lindengesäumten Freiplatzes, dem freilich die Stadt, das gilt besonders von dem erfreulicherweise vorhandenen Marktbrunnen, eine etwas liebevollere Pflege durch Blumenschmuck angedeihen lassen könnte.

Nächstdem zieht die breite Zschopauer Straße mit ihrem köstlichen Stadttore unsere Blicke auf sich. Noch heute steht dieses Tor am eigentlichen Eingang (Nordwest) der Stadt und seine Maße waren weitschauend genug gewählt, daß in unsern Tagen die großen gelben Wagen der Kraftwagenlinie Wolkenstein–Olbernhau ohne Gefahr passieren können. Ja, zu abendlicher Stunde ergibt sich aus solcher Durchfahrt ein köstliches Bild:

In das spärliche Licht der Straßenlaternen fällt auf einmal die blendende Helle der Scheinwerfer eines Kraftwagens und je näher diese Lichter dem Tore kommen, desto wuchtiger tritt es aus dem Straßenbilde hervor, bis die Lichtbahn sich mehr und mehr in die Toröffnung zusammenzieht, schließlich in dieses Dunkel einen goldenen Kegel zaubert, um dann unvermittelt nach der Durchfahrt alles wieder in seinen Märchentraum versinken zu lassen …

[403]

Aber jetzt wandern unsere Blicke aus luftiger Höhe ins Weite! Da grüßen als Wahrzeichen des schon Ende des vorigen Jahrhunderts zur Ruhe gegangenen Bergbaues die mehr und mehr baumbestandenen, umbuschten Halden von Lauta und Lauterbach. Nach Sonnenaufgang blinken auf luftiger Höhe die Häuser der Stadt Zöblitz mit ihren Serpentinsteinbrüchen, gen Nordosten geht der Weg ins Niederland durchs waldgesäumte, felsumragte Pockautal und nach der Grenzseite liegen die ausgedehnten Wälder der Reitzenhainer Reviere. Eben faucht in weitausholendem Bogen ein Güterzug bergan nach Gelobtland, ein etwa dreiviertel Wegstunde vom Stadtkern abgelegener Ortsteil Marienbergs. Der biblische Name, ebenfalls ein Zeuge vergangener Bergbauherrlichkeit, lockt dich in anderem Sinne auch heute nicht unbelohnt in sein waldumschirmtes Hochland.

An Großartigkeit freilich können sich diese Bilder nicht messen mit dem Ausblick nach Süden und Südosten. Der Pöhlberg (830 Meter) erscheint in seinem langgezogenen Kamm wie die schirmende Bastion Annabergs. Links davon, ganz zart in bläulichen Konturen, grüßt das Massiv des Fichtelberges. Noch einmal so hoch, als unsere Gebirgsstadt über dem Meeresspiegel liegt, gilt es zu steigen, um jenen stolzen Gipfel unseres Erzgebirges zu gewinnen.

Das Gesamtbild vor unseren Augen ist ein echtes Stück sächsischen, waldreichen Kammlandes – in seinen Hauptlinien noch nicht zerrissen von geschlossenen, großen Ortschaften, noch nicht bestimmt von rauchenden Essen gewaltiger Industriezentren, sondern ausgedehnte Wälder umsäumen kleine Siedlungen, die bald am schirmenden Berghang eingenistet, bald auf zugiger Höhe weithin verstreut liegen.

Unser Führer braucht keine Landkarte. Jedes Gehöft ist ihm vertraut. Er weiß zu erzählen, wie da und dort einmal ein Brand ausgekommen; aber auch für die verschiedenen Bilder der Jahreszeiten, der Tag- und Nachtstunden, der Sonne- und Sturmeswetter findet er seine schlichten Worte. »Wanns när recht verwerrt zugieht, is es am schänsten«, gibt er zur Antwort auf unsere Frage, ob es bei Wind und Gewitter nicht oft recht ungemütlich hier oben sei.

Die rote Fahne an langer Stange wird tagsüber zu der Seite rausgehangen, nach der ein Brand gesichtet worden ist. Bei Dunkelheit erscheint an Stelle der Fahne eine große, altväterische Laterne mit roten Scheiben. Zudem ist ein dickbauchiges Horn vorhanden, durch das der Türmer seine Wahrnehmungen unten nach der Straße verständlich machen kann, wenn schon dieses Horn jetzt durch den Fernsprecher meist entbehrlich wird.

Eine alte Eisenbahner-, eine Infanterie- und eine Jägermütze, die beiden letzten mit ergänzter weicher Blende, alle drei von Bekannten geschenkt, geben dem an Körperlänge kleinen Wächter der Stadt doch eine gewisse amtliche Würde. Und er weiß uns zu erklären, wie jede Kopfbedeckung einer anderen »Funktion« dient: die steife Eisenbahnermütze ist natürlich für den Ausgang in die Stadt, aber die weite Infanteriemütze kann man hübsch mit über die Ohren ziehen, wenn man in kalter Nacht seinen Umgang zu halten hat!

Auf der höchsten Turmspitze, zu der immer steiler und schmäler die Holzstiegen führen, hängt jetzt die Glocke, die ehedem bei Kindtaufen geläutet wurde und die daher den Spruch trägt: »Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solcher ist das Himmelreich«. Alle anderen alten Glocken sind der Kriegszeit zum Opfer gefallen, diese kleine silberne Glocke, Anfang des siebzehnten Jahrhunderts gegossen, hat die Zeiten überdauert und läutet nun Morgen, Mittag und Abend von ihrer luftigen, einsamen Höhe (64 Meter).

»Ja, ja«, meint der brave Nestler abschließend, »Törmer, das hob ich mir schu immer gewünscht, all mei Lebtag. Hier hat mer sei Ruh – da kimmt mir kee Hauswirt zu nahe un mer hat aa ken Menschen noch über sich als när den lieb’n Gott!«

Glückliche Seele! Du stehst wirklich über vielen von uns, die da unten hasten und jagen, die kaum einen Blick einmal über sich und um sich tun. Und du erfaßt in deiner Art ohne viel Umschweife, was für ein köstlich Amt dir gesetzt ist, über deiner Stadt emsig zu wachen, allen Schaden von ihr und ihrem Umkreis nach Möglichkeit zu wehren, die rechten Stunden allem Tagewerk und allen Festen zu schlagen, zum Gotteshaus zu rufen, zu Brautfahrt und zu seligem Heimgang deiner Mitbürger fröhlich wie tröstlich die Glocken zu läuten …

Von Polizei-Oberleutnant Fritz Göhler

(Mit zwei Aufnahmen des Verfassers)

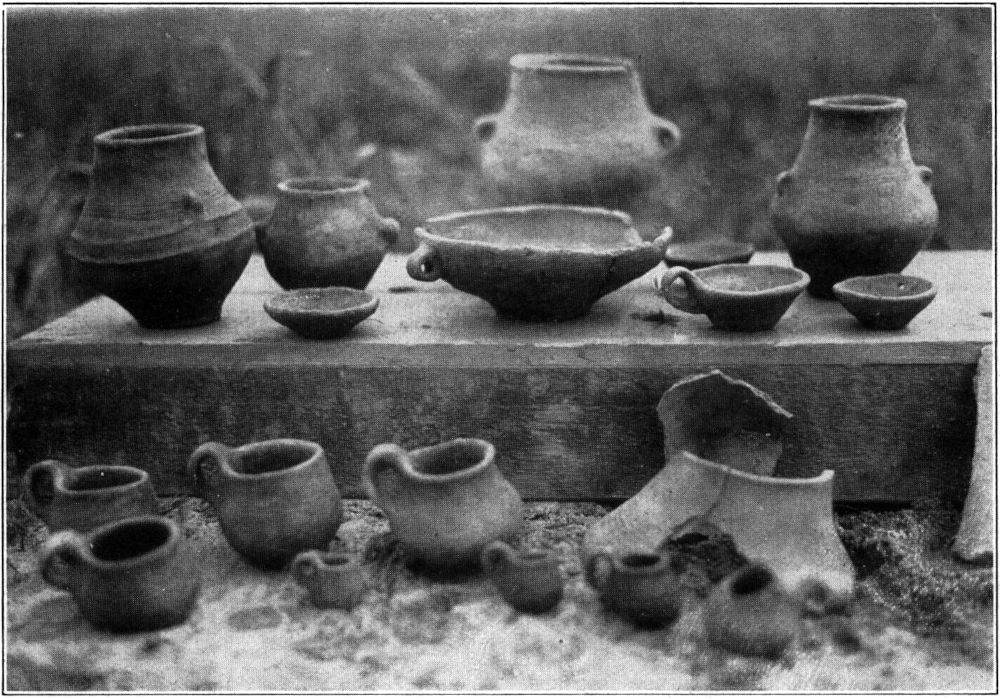

Die Urnen- und Gefäßfunde in Weinböhla vom vorigen Jahre sind noch in bester Erinnerung. Glücklicherweise hat das Eingreifen staatlicher Organe die dort gefundenen Schätze in größerem Umfange geborgen.

Weniger bekannt dürften die Funde sein, die in dem etwa eine halbe Stunde von Weinböhla entfernten Zaschendorf, das der Stadt Meißen einverleibt ist, gemacht worden sind.

Unmittelbar am Ostausgang von Zaschendorf hat der Gärtnereibesitzer Schönfeld sein Anwesen. Zaschendorf liegt am Fuße des mittleren Teiles des Spaargebirges, geschützt gegen Nord- und Nordwestwinde. Hinter den Gärtnereigebäuden, die an dem Wege nach Niederau liegen, ziehen sich die gärtnerischen Anlagen hin und stoßen am Ende der Gärtnerei an einen Bach, der noch innerhalb des Schönfeldschen Grundstückes durch einen künstlich erweiterten Teich fließt, der für Pflanzenfreunde sehenswert ist. Die Ländereien hinter den Gebäuden sind nicht eben, vielmehr zieht sich eine kaum wahrnehmbare Geländewelle durch das Grundstück und diese Geländewelle barg den letztgehobenen Schatz. Vielerlei Gründe lassen mich als Laien ahnen, warum in die sanfte Welle die Gefäße eingegraben wurden. Die Geländewelle [406]besteht nämlich aus Sand. Ob die Gefäße auch dann dort eingegraben worden wären, wenn die Erdwelle aus schwerem harten Tonboden bestünde, der sonst in dieser Gegend so überaus häufig vorkommt? Ich glaube es nicht.

Ein Zufall brachte die Gefäße zutage. Beim Rigolen eines Feldstückes stieß man in der Tiefe von fünfzig bis sechzig Zentimetern auf Scherben und förderte zunächst drei gut erhaltene Urnen, mehrere tassenähnliche Gefäße, in denen die gleichen Gefäße in verkleinertem Maßstabe enthalten waren, ans Tageslicht. Aus einem größeren Scherbenhaufen gelang es mir, noch zwei Schüsseln, die mit je einem Henkel versehen sind, zusammenzustellen. Da die Urnen verbrannte und ausgeglühte Knochenteilchen enthielten, unterliegt es keinem Zweifel, daß man es mit einem Gräberfeld zu tun hat.

Diese Funde sind nicht die ersten, die auf dem Schönfeldschen Grundstück gemacht worden sind. Schon vor Jahren hat Herr Schönfeld einen sehr reichen Fund gemacht, der restlos in Privathände übergegangen ist. Man darf annehmen, daß es sich bei den Zaschendorfer Urnen- und Gefäßfunden um einen Begräbnisplatz einer größeren Siedlung handelt. Zu dieser Annahme berechtigt auch die Angabe des Herrn Schönfeld, der beim Umgraben einer Feldparzelle auch einen großen Brandplatz freigelegt hatte, von dem aber heute leider nichts mehr, auch keine Photographie, erhalten geblieben ist.

[407]

Es lohnte sich meines Erachtens sehr, wenn mit dem Besitzer des an das Schönfeldsche Grundstück angrenzenden Feldes in Verbindung getreten würde und die Ausgrabungen in östlicher Richtung – und zwar vom Fundort der letzten Ausgrabungen beginnend – weitergeführt würden. Es steht zu erwarten, daß sich genügend freiwillige Helfer finden würden, die unter sachkundiger Leitung die erfolgversprechenden Ausgrabungsarbeiten unternehmen.

Damit die Fundstelle nicht das Schicksal ereilen sollte, das der sicherlich interessante und aufschlußreiche Brandplatz gefunden hat, habe ich vor dem Rigolen von der historischen Fundstelle einige Aufnahmen gemacht.

Die Abbildung 1 zeigt die Höhlung unter dem lockeren Ackerboden, in der die Gefäße verborgen lagen. Auf dem umgestürzten Pflanzkasten stehen drei größere Urnen mit verschiedener Ornamentik und eine kleine Urne. Davor sind vier größere tassenähnliche Gefäße und drei kleinere aufgebaut, die in der Form den größeren gleichen, und die in die größeren Henkeltöpfchen hineingelegt waren. Vor dem Kasten liegen große Scherben mit Henkeln und Ornamenten versehen, aus denen später noch einzelne Stücke gebildet werden konnten. Die links und rechts des Kastens niedergelegten Steine haben vermutlich als Seiten- und Dachplatten für die Urnenkammer gedient.

Die Abbildung 2 zeigt den Gefäßfund aus nächster Nähe. Besonders auffällig ist das kleine Henkelschälchen und das kleine, zuckerschälchenähnliche [408]Gefäß, das am Rande ein eingebohrtes Loch von etwa drei Millimetern Durchmesser aufweist.

Leider hat die Zeitungsmitteilung und die Ausstellung der Bilder von dem Funde noch nicht den Erfolg gehabt, daß weitere Ausgrabungen vorgenommen worden sind. Und doch steht zu erwarten, daß hier ein den Weinböhlaer Funden ebenbürtiges Ergebnis die Ausgrabungsarbeiten reich belohnt. Zur weiteren Erforschung der Besiedlung unsrer Heimat wäre eine systematische Durchsuchung des Geländes unter fachkundiger Leitung von jedem Heimatfreunde zu wünschen.

Anmerkung:

Das Gräberfeld gehört in die Kultur der älteren vorrömischen Eisenzeit. Die Gefäße zeigen den für diese Zeit charakteristischen Billendorfer Typus. – Wenn auf meine Orts- und Fundbesichtigung vom 30. Juni 1926 bisher an dieser Stelle keine Grabung erfolgen konnte, dann liegt der Grund darin, daß ich vom 19. Juli an bis zum 23. Oktober in Köllmichen bei der teilweisen Abtragung des dortigen slawischen Walles beschäftigt war. So lange seitens des Staates nicht die erforderlichen Mittel bewilligt werden, wie sie zur Anstellung von wissenschaftlich vorgebildeten Hilfskräften erforderlich sind, so lange ich zu allen Arbeiten sowohl für das Museum als auch ganz besonders für die Inventarisation der urgeschichtlichen Altertümer des ganzen Landes allein tätig sein muß, so lange wird es vollkommen unmöglich sein, alle Fundnachrichten durch eine Grabung weiter zu verfolgen, wie es an sich notwendig und auch mir selbst am meisten erwünscht wäre. Ich möchte an dieser Stelle mit allem Nachdruck betonen, daß weder die mit der Inventarisation der urgeschichtlichen Altertümer beauftragte Dienststelle noch mich auch nur ein kleiner Teil Schuld daran trifft, wenn im Laufe jeden Jahres unzählige Überreste der Vorzeit verkommen müssen und unerkannt für die Wissenschaft verloren gehen. In bezug auf die Erwähnung der Weinböhlaer Funde aber will ich den Verfasser des Artikels damit trösten, daß die siebenunddreißig Kisten Ausgrabungsergebnisse von Weinböhla heute noch ganz genau so in ihren Kisten schlummern, in denen sie seiner Zeit hereintransportiert worden sind. Und das aus dem Grunde, weil die Zeit zur Bearbeitung bisher gefehlt hat und weil die katastrophale und nachgerade unerträgliche Raumnot im Museum in Verbindung mit den baulichen Arbeiten jede Arbeit unmöglich macht, zu der irgendwie Platz erforderlich ist.

Dr. Georg Bierbaum, Archiv urgeschichtlicher Funde aus Sachsen.

Eine Anregung von F. Sieber

Es ist eine eigene Sache um das Leben der Sage. Seit fünfundsiebzig Jahren etwa wird sie von den Volkskundlern für tot gesagt, seit fünfundsiebzig Jahren etwa sprechen sie in den Aufrufen zur Sammlung von Sagen von der berühmten zwölften Stunde.

Und doch, bei näherem Hinsehen zeigt sich, daß die Sage lebendig blieb, daß sie lebendig blieb bis heute. Freilich haben die Volkskundler in einem recht gehabt: Die Volkssage hat in den letzten Jahrzehnten starke innere Umbildungen erfahren. Wann dieser Vorgang einsetzte? Das ist in Jahreszahlen schwer festzuhalten. Ganz allmählich wächst einer nach dem andern, [409]ein Volkskreis nach dem andern, heraus aus den Anschauungsformen der urtümlichen Gemeinschaft. Manche lösen sich ganz los von diesem ihren Heimatboden, andere stehen noch mit einem Fuße darin, wieder andere beginnen sich mit erstem schüchternem Griffe zu entstricken. Dieser Vorgang des Herauswachsens aus dem Bannkreis der urtümlichen Gemeinschaft ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Auch unter uns gibt es noch den Primitiven.

Der Vorgang setzt für weitere Volksschichten etwa ein mit der Reformation. Er schwillt beträchtlich an zur Zeit der Aufklärung. Ein Halberstädtischer Bauer sagte in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts den beiden norddeutschen Sammlern Kuhn und Schwartz: Der alte Fritz hat die Zwerge verjagt, Napoleon hat allen Spuk aus dem Lande vertrieben. Nach der Gegenwart zu steigert sich der Vorgang des Herauswachsens zu außerordentlicher Geschwindigkeit. Das Zeitmaß in den einzelnen deutschen Landschaften ist verschieden. In Sachsen ist ein besonderer Unterschied innerhalb der einzelnen Landschaften kaum spürbar.

Dieser Vorgang des Sichlösens mußte natürlich das Wesen aller Volksüberlieferungen tief berühren. Die Treue der Überlieferung wird erschüttert. Schwierigere Überlieferungen, die Anforderungen an das Gedächtnis stellen, verkümmern. Die organische Lagerung der Überlieferung, die als ein durchaus Sinnganzes zu werten ist, wird verschoben. Stücke wachsen ineinander und verschmelzen, die ursprünglich einander fremd waren. Entstellung und Verzerrung auf allen Seiten. Der üppige Wuchs der Überlieferung, der einige deutlich erkennbare Hauptstämme umrankte, wurde zur wirren, ungegliederten Hecke. Glaube wurde zum Aberglauben. Die primitivsten Züge, da sie am sinnlichsten, am einfachsten sind, blieben oft erhalten. In diesem Zustande befindet sich die heutige Volksüberlieferung.

Die Entwicklung, die wir kennzeichneten, ist mit der gesamten geistigen Entwicklung der letzten Jahrhunderte unlöslich verbunden. Aber auch von der rein zivilisatorischen Seite der Lebensentwicklung her droht der Volksüberlieferung die größte Gefahr. Beschränken wir uns auf das Gebiet der Sage.

Die zivilisatorische Umbildung der Landschaft und der mittelalterlichen Architektur raubte der Sage ihre natürliche Grundlage. Denn die Sage ist tief im Boden verwurzelt. Diese ihre Bodenständigkeit ist eine ihrer wertvollsten Eigenschaften, die sie in der Erziehung zum heimatlichen Menschen zu einem hervorragenden Bildungsmittel erhebt. Aber die erwähnte zivilisatorische Entwicklung ist heute dabei, die Sage zu entwurzeln und heimatlos zu machen. In der volksläufigen Überlieferung werden die Sagenörtlichkeiten allmählich vergessen. Wer aber weiß, mit welch’ bewundernswerter Treue die Sagenörtlichkeit Jahrhunderte hindurch in der Überlieferung festgehalten wurde, wer weiß, in wie vielen Geschlechtern durch diese Stätten und den damit verknüpften Glaubenswert die Heimat zu einer geradezu metaphysischen Gegebenheit erhöht wurde, der kann auch ermessen, welch’ großer Verlust unserm Volkstum hier droht.

[410]

Und darum wende ich mich an den Heimatschutz. Der Heimatschutz hat für die Erhaltung natürlicher, unberührter Landschaftsgebiete, für die Erhaltung vorgeschichtlicher und geschichtlicher Denkmale aller Art seine Kräfte eingesetzt. Soll uns aber der im Boden festgewachsene Volksglaube verloren gehen? Die geschichtlichen Denkmäler sind überwiegend dem hochkultivierten Geiste der Volksgemeinschaft entsprungen. Sie müssen selbstverständlich geschützt werden. Aber sollen uns die Örtlichkeiten, Landschaft und Bauwerk gleichermaßen, an die sich der Glaube unsrer Ureltern rankte, die für sie Anhaltpunkte ihres metaphysischen Erlebens waren und in diesem Sinne neben den Kirchen als Kultstätten zu werten sind, sollen diese Örtlichkeiten tatsächlich der Vergessenheit und unwiederbringlicher Zerstörung anheimfallen? Wollen wir die Bildungswerte, die in diesen Stätten für die Erziehung zur Bodenständigkeit liegen, ungenutzt verkümmern lassen? Nein, so reich an heimatlichen Werten sind wir nicht.

Und so bitte ich den Heimatschutz: Breite deine schützende Tätigkeit auch auf die Sagenstätten aus! Schaffe uns ein Anschauungsbuch unseres bodenständigen Volksglaubens! Wir werden in stiller Betrachtung dieses Anschauungsbuches die Schauer nachempfinden können, die unsere Ureltern an diesen Orten empfanden. Wir werden uns in die seelischen Grundlagen einfühlen können, aus denen heraus ihr Glaube entsprang. Uralte Wesensgründe, die in der Hast der Tage in uns verfallen, werden offen bleiben. Wir werden groß und riesig empfinden das Wirken der ewigen Kräfte der Natur, wir werden schauernd stehen vor dem Geheimnis des Lebens. Unsere heimische Landschaft, für uns nur belebt aus der Fülle oder Dürftigkeit der Einzelseele heraus, wird gleichsam objektives metaphysisches Leben in sich tragen.

Und wie ich mir die Herstellung eines solchen Anschauungsbuches denke? Der Heimatfreund und Liebhaberphotograph hält die Sagenstätte im Lichtbilde fest. Doch ehe er das tut, muß er sich in die Sage, die an der Örtlichkeit haftet, mit aller Kraft seelisch einzufühlen versuchen. Er wird den Waldstreifen, durch den der wilde Jäger zieht, nicht photographieren im stillen Glanze eines Sommertages, nein, wenn zu den Zeiten der Tag- und Nachtgleiche in der Dämmerung der Sturm die Wipfel biegt und Wolkenfetzen darüber hasten, dann wird er sein Werk tun. Aber die Fluren, auf denen die Mittagsfrau sich zeigte, wird er festhalten im hellen Flimmer des Sommermittags. Im Photographen schon muß die Sage in aller ihrer dunklen Gewalt lebendig sein.

Das Gebiet, das hier dem Heimatfreunde und Liebhaberphotographen aufgetan ist, ist reich und dankbar wie kaum ein andres. Von zahlreichen Felsen werden Sprungsagen erzählt, viele gewaltige Landschaftsgebilde stehen mit der Riesen- und Teufelssage im Zusammenhang. Die unheimlichen Gemäuer alter Türme und Ritterhöfe sind belebt von allerlei Spuk. In den trägen Wirbeln der Flüsse sitzt der Wassermann. An Bergen wohnen die Zwerge oder an den Halden bleichen die weißen Frauen ihre Wäsche. Und die vielen, [411]vielen Schatzstätten! Alle Möglichkeiten aufzuzählen geht hier nicht an. Aber zu weiteren Hinweisen und Ratschlägen bin ich gern bereit.

Hat der Heimatfreund ein schönes Lichtbild hergestellt, wird er dem Heimatschutze einen Abzug oder die Platte zur Verfügung stellen. Ob der Heimatschutz die Selbstkosten bezahlen wird, das weiß ich nicht. Der Heimatschutz legt eine Sammelstelle für diese Bilder an und läßt Lichtbilder fertigen. Die werden gegen eine geringe Gebühr an Schulen, Jugendgruppen und Vereine verliehen. Vielleicht kann auch der Heimatschutz selbst einen seiner Vorträge nach dieser Seite hin organisieren.

Von den Lichtbildern und den geistigen Werten, die daran haften, wird eine wirksame Kraft in der Erziehung zum heimatlichen Menschen hinaus ins Land strömen.

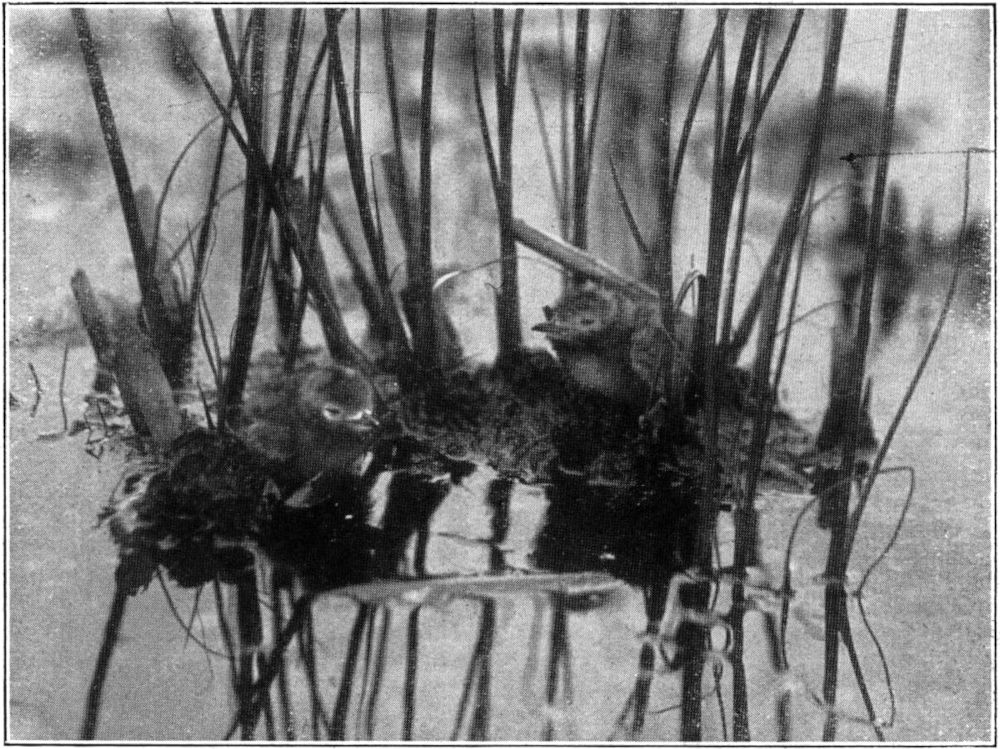

Dem Landesverein Sächsischer Heimatschutz wurden vor einigen Jahren von einem Dresdner Liebhaberphotographen eine Anzahl Tieraufnahmen verkauft. Diese Photographien, von ihrem Urheber ausdrücklich als solche freilebender Tiere bezeichnet, gelangten dann, ebenfalls wieder als »Naturaufnahmen« und »Natururkunden«, auch an verschiedenen Stellen zur Veröffentlichung. So ging eine dieser, den Ernemann-Werken überlassene Aufnahme: »Bussard im Kampfe mit einem Hamster« in die von Carl W. Neumann besorgte Brehm-Ausgabe (Leipzig, Reclam; Bd. 5, Vögel 2, Tafel n. S. 112) über und neuerdings erschien eine den gleichen Vorgang darstellende, von jener aber verschiedene Aufnahme zusammen mit einer Anzahl anderer in der Sonntagsbeilage »Heim und Welt« des Dresdner Anzeigers (Nr. 34 v. 22. 8. 1926). In diesem letzteren Falle hat der Photograph den Bildern noch einen kurzen, in die Form persönlicher Erlebnisse gekleideten Begleittext angefügt, in dem die Eigenschaft der Aufnahmen als solcher freilebender Tiere noch ganz besonders dick unterstrichen wird.

Die Bezeichnung der Bilder als »Naturaufnahmen«, »Natururkunden« usw. und ihre Veröffentlichung unter dieser Bezeichnung verdient jedoch die schärfste Zurückweisung. Denn sie sind bestimmt keine Aufnahmen freilebender Tiere, sondern stellen lediglich nur photographische Wiedergaben von im Freien nicht einmal mit viel Verständnis und Geschick aufgebauten toten Stopfpräparaten dar!! Sie verraten dem Kundigen die Unehrlichkeit ihres Wesens nicht bloß aus Gründen der tierphotographischen Technik, sondern sind zum Teil auch direkte zoologische Unmöglichkeiten, aber – wie es ja auch die Möglichkeit ihrer Veröffentlichungen beweist – geeignet, in einem für derartige Dinge weniger geschultem Auge die Vorstellung tatsächlichen Geschehens [412]zu erwecken. – Mir liegen neben einigen anderen auch die folgenden drei Aufnahmen vor:

Von der ersten, auf der man einen Bussard mit noch erhobenen Schwingen vor einem in der Abwehr sich aufgerichteten Hamster sieht und von dem der Photograph in seinem vorerwähnten Begleittext sagt, daß diese »in ihrer Tragik wohl einzig dastehende Naturaufnahme (!) nur einem glücklichen Zufall (!) zu verdanken ist«, kenne ich nicht weniger als vier verschiedene, mir in den Originalabzügen vorliegende »Aufmachungen«. Sie zeigen – wovon sich auch der Leser meiner Ausführungen leicht selbst durch einen Vergleich der Bilder in Brehms Tierleben und dem Dresdner Anzeiger überzeugen kann – in unverändert gleicher Stellung ein und dieselbe Tiergruppe, sind aber teils mit verändertem Kamerastandort aufgenommen worden, teils durch das Umstellen der Gruppe an einen anderen Platz entstanden! Die zoologische Unmöglichkeit des dargestellten Vorganges – als Ort der Aufnahme hat der Photograph, wie aus dem Charakter der auf den Bildern mit wiedergegebenen Landschaft hervorgeht, wohl eine Sandgrube in der Dresdner Heide benutzt – liegt u. a. darin, daß der Hamster auf Sandboden nie vorkommen wird und vorkommen kann; als auf Sandboden entstanden bezeichnet sie aber wiederum der Photograph selbst (»Auf der Wanderung durch die Dünen« usw.). Außerdem wird der Hamster nur in sehr seltenen Fällen einmal eine Beute des Rauhfußbussards werden können. Denn der letztere ist ja ein nordischer Brutvogel, der sich bei uns in der Regel zu einer Zeit aufhält, in der der Hamster seinen Winterschlaf hält.

Auf der Kampfläufer-Aufnahme sind zwei sich befehdende Männchen in einer Weise wiedergegeben, wie man sie in Wirklichkeit überhaupt nicht sieht und die jeder, der schon einmal die so interessanten Kämpfe dieses Vogels in der Natur hat sehen dürfen, ohne weiteres als »gestellt« empfindet. Und sie sind es tatsächlich auch, wie wiederum einige – drei – mir vorliegende Originalabzüge bezeugen, auf denen – natürlich! – wieder in unveränderter Stellung die gleichen zwei Vögel, aber an drei verschiedenen Stellen, dargestellt sind. Einmal sogar im Wasser, in dem die Kämpfe niemals stattfinden! Eine andere dieser, nach des Photographen eigenen Worten »in den Niederungen Norddeutschlands« entstandenen Kampfläufer-Aufnahmen ist genau an der Stelle im Dresdner Heidesand gemacht worden, an der sich auch der »in seiner Tragik wohl einzig dastehende« Bussard-Hamster-Kampf abgespielt hat! Denn die Aufnahmen geben nicht nur »urkundgetreu« des Photographen sich im Sande abgedrückte Fußtapfen wieder, sondern es kehrt auf beiden auch eine aus einigen Einzelbüschelchen bestehende Grasgruppe wieder, in der sogar die leicht zu zählenden Grashälmchen miteinander übereinstimmen! Selbst der [413]Schatten von des Photographen Hut ist auf der einen dieser, nach des Photographen eigenen Angaben aus 25 Meter (!!) Entfernung gemachten Aufnahme enthalten!

Daß auch die »einen Feind sichtende Rohrdommel« in ihrem ganzen Ungeschick nur »gestellt« ist, sieht jeder, der unseren Vogel kennt; der Photograph selbst aber verrät es uns auch in diesem Falle wieder, wenn er den dargestellten Vorgang sich »in der Teichgegend von Weißig bei Dresden« abspielen läßt. Ob er wohl jemals hier außer seinem gestopften Vogel schon eine Rohrdommel gesehen hat? Ich bezweifle es!

Ich könnte nun auch noch auf die übrigen dieser »Naturaufnahmen« eingehen, etwa auf die des Helgoländer Lummenfelsens, die im Museum entstanden ist und auf der in dem mir vorliegenden Diapositiv die verräterischen Schrankleisten ausgekratzt sind, und könnte dem Photographen auch verraten, wo noch vor der Entstehung seiner »Naturaufnahmen« die von ihm dazu verwendeten Stopfpräparate bereits künstlerisch verwertet worden sind, glaube jedoch, daß das bereits Gesagte genügen dürfte, diese Art der Tierphotographie und Tierdarstellung zu kennzeichnen und vor ihr zu warnen. –

Ernste tierphotographische Arbeit stellt man heute anderen naturwissenschaftlichen Betätigungen gleichwertig an die Seite, naturwissenschaftliche Arbeit aber setzt Treue und peinlichste Wahrheitsliebe voraus. Daher wird der Unterzeichnete jeden Versuch, die gleichen oder ähnliche Aufnahmen als »Natururkunden« in die Welt zu schicken, entgegentreten und damit einer Pflicht genügen, die für den, der sie ausüben muß, freilich nicht gerade die angenehmste ist.

Rud. Zimmermann.

Von Paul Hille, Schneeberg

Du wirst es mir nicht glauben wollen, lieber Leser, daß es so viele Schminkgesichter gerade in der Kleinstadt gibt. Aber es ist doch so.

Also wäre die Kleinstadt der Sitz der Überfeinerung und Unnatur?

Ja, leider.

Mir würde es ein Hauptspaß sein, einmal nachts mein Unwesen zu treiben unter den Schminkgesichtern. Das gäb andern Tages einiges Aufsehen! Rotschwänzchen, die lieben Frühaufe, die heiser und stotternd, wie es sich in dem ungewissen Dämmerlichte ziemt, von Dach zu Dachfirst Zwiesprach halten in der Morgeneinsamkeit, sie würden ihre alte Gasse nicht wiedererkennen. Ihr Getue bringt die schlafbefangenen Kleinstadthäuschen zum aufmerken. Im Morgengrauen werfen sie sich lange Frageblicke zu. Was ist’s mit dir? Wie steht’s mit mir? Wenn’s doch erst richtig hell wäre, damit man klarer sehen könnte! – Arbeiter eilen zum Frühzug, eilen und stocken. Welche Neuerung im gewohnten Straßenbilde! – Etwas später. Der Bürgersmann guckt zum Fenster heraus. »Potz tausend! Wie ist das mit meiner Brille, was [414]hat’s mit Nachbars Häuschen?« – Als dann der Schwarm der Schulkinder kommt, geht das Verwundern erst richtig an. »Guck, Karle; sieh nur, Liesel!«

Was ist geschehen?