On peut cliquer sur les illustrations pour les agrandir.

Quelques erreurs typographiques évidentes ont été corrigées.

LA

VÉRITÉ

SUR LE

PRÉTENDU SILPHION

DE LA CYRÉNAÏQUE

![[Décoration]](images/decor1.png)

IMPRIMERIE JULES

MOUREAU

A SAINT-QUENTIN

![[Décoration]](images/decor1.png)

LA VÉRITÉ

SUR LE

PRÉTENDU SILPHION

DE LA CYRÉNAÏQUE

(Silphium Cyrenaïcum du Dr Laval)

CE QU’IL EST ;

CE QU’IL N’EST PAS.

PAR

F. HERINCQ

ATTACHÉ AU MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE

PARIS

![[Décoration]](images/decor2.png)

Deuxième Édition

![[Décoration]](images/decor3.png)

PARIS

LIBRAIRIE DE

LAUWEREYNS

2, RUE CASIMIR-DELAVIGNE, 2

1876

[5]AVANT-PROPOS

![[Décoration]](images/decor1.png)

Depuis la publication de la première édition de cette brochure (janvier 1876), deux faits très-importants se sont produits :

Le premier, c’est l’acceptation par tous des conclusions que nous avons formulées quant à l’espèce de la plante qu’on appelle d’un nom qui n’est pas le sien.

Le second, c’est la négation absolue de la valeur thérapeutique du Silphium cyrenaïcum par le Dr Chartier, de Valenciennes, dont on invoquait si souvent le témoignage.

Nos conclusions sont péremptoires ; elles affirment que le Silphium cyrenaïcum du Dr Laval n’a rien de commun avec le silphion des anciens, et qu’il est tout simplement le thapsia garganica. Personne ne les a combattues, pas même MM. Derode et Deffès, les Pharmaciens homœopathes qui vendent le Silphium ; nous sommes bien certains qu’ils ne parleront plus, ni de la résurrection du silphion des Grecs, ni de fraude coupable à l’adresse de ceux de leurs confrères qui ont toujours considéré comme une seule et même chose la plante cyrénéenne et le Thapsia garganica.

Quant à la valeur thérapeutique du produit, nous faisions à la page 24 de notre 1re édition, dans l’intérêt de la science et de l’humanité, un appel public au témoignage du médecin de Valenciennes qui l’expérimentait en 1874, dans son hôpital, à l’instigation et sous les yeux du Dr Laval. MM. Derode et Deffès ont répondu par l’insertion dans un journal, d’une lettre que le Dr Chartier aurait écrite il y a deux ans et demi, au père d’un jeune homme qu’on disait être phthisique, et dans laquelle il faisait l’éloge du Silphium cyrenaïcum.

Mais, de son côté, le Dr Chartier nous adressait directement,[6] en réponse à notre appel, une lettre décisive dont nous considérons comme un devoir de reproduire textuellement les principaux passages :

« Monsieur,

Je lis, à la page 24 de la très-intéressante brochure que vous m’avez fait l’honneur de m’adresser, un appel à ma modeste opinion. Je m’empresse de vous répondre :

Je crois que c’est bien moi qu’on a voulu désigner en invoquant les règlements militaires pour expliquer mon silence. Si j’ai mis ma position militaire en avant pour me taire, c’est parce qu’il ne me convenait pas de voir mon nom prononcé dans ce que, dès le début, je considérais comme une affaire de commerce. Mais, ce n’était pas la seule raison : des observations hâtivement interprétées ne me paraissaient nullement convaincantes ; et je suis de l’avis de M. Gervais, professeur d’anatomie comparée au Muséum, lorsqu’il disait au docteur Laval : Quand vous aurez cent observations toutes concordantes, recueillez-en cent nouvelles, et puis encore cent autres. Alors vous pourrez dire : peut-être !

Ce n’est point mon cas ; car, si une singulière coïncidence, produite certainement par la constitution médicale régnante, a paru améliorer les phthisies traitées par le Silphium au début de mes expériences, j’ai bientôt dû reconnaître que ce n’était qu’un leurre . . . . . . . . . . .

Si je me dépars aujourd’hui de la réserve dans laquelle je m’étais renfermé, c’est que je ne veux pas qu’on se serve de mon nom pour répandre dans le public un remède qui, j’en ai la conviction, n’en est pas un, pas plus dans la phthisie, où je l’ai essayé, que dans les contusions et les entorses, où il a constamment échoué sous mes yeux, entre les mains du Dr Laval.

Veuillez agréer...

Dr Chartier,

Médecin en chef de l’hôpital militaire de Valenciennes. »

Les lecteurs peuvent sans peine, maintenant, juger la question qui nous occupe, tant au point de vue botanique, qu’au point de vue thérapeutique. Ils ont toutes les pièces sous les yeux.

F. HERINCQ.

[7]DU SILPHION DES

ANCIENS

ET DU

SILPHIUM CYRENAÏCUM DES MODERNES[1]

Depuis quelque temps, on fait beaucoup de bruit autour d’une plante récoltée en Cyrénaïque, et qu’on a appelée Silphium Cyrenaïcum, mais dont le nom botanique est Thapsia silphium de Viviani, et mieux encore Thapsia garganica de Linné. Les gens du pays l’appellent Dirias ou Drias.

Les uns prétendent que c’est le fameux Silphion des Grecs, qui était employé à la fois comme épice et comme médicament ; d’autres répondent, avec tous les auteurs anciens, que le Silphion des Grecs a disparu dès le commencement de l’ère chrétienne, et que la plante en question est tout simplement le Thapsia garganica de Linné, qui est très-abondant en Algérie, en Espagne, en Italie, etc., que MM. Bertherand et Reboulleau ont fait connaître en 1857, et que le pharmacien Leperdriel exploite depuis longtemps à Paris (emplâtre de Thapsia). — Les uns parlent du Silphium cyrenaïcum comme s’il avait été découvert par le docteur Laval ; d’autres font remarquer que, s’il y avait découverte, le mérite en reviendrait à Della Cella, qui le rapportait de son voyage dans la Libye, en 1817.[8] — Les uns annoncent bruyamment que le Silphium cyrenaïcum guérit la phthisie pulmonaire à tous les degrés, la phthisie laryngée, les angines catarrhales, la méningite tuberculeuse, etc. ; d’autres se montrent tout à fait incrédules à l’endroit de cette affirmation, et pensent qu’elle ne peut suffire pour arrêter l’attention des médecins sérieux.

Presque tous les travaux qui ont été publiés dans ces derniers temps sur ce sujet n’ont eu d’autre résultat que de le compliquer et de l’obscurcir, parce qu’ils n’avaient, comme base de discussion, que les écrits confus des auteurs anciens, et le dessin informe des médailles cyrénéennes.

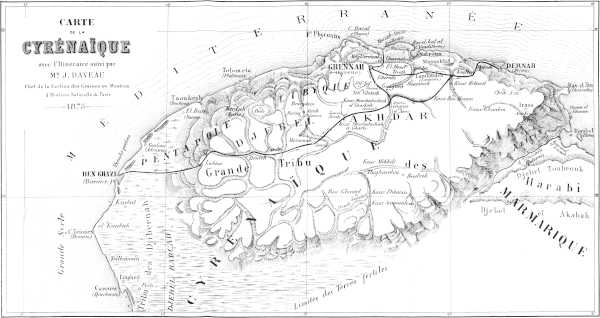

Il est temps, croyons-nous, de porter la lumière sur cette question si débattue. Il est temps de dissiper les équivoques et de mettre à néant des assertions téméraires et des erreurs regrettables. C’est ce que nous nous proposons de faire dans ce travail, en appuyant nos opinions sur des preuves irréfutables tirées des nombreux et précieux matériaux rapportés tout récemment de la Cyrénaïque par notre collègue, M. Daveau, chef de la section des graines au Muséum d’histoire naturelle de Paris[2].

[9]I

Les Grecs appelaient Silphion (σιλφιον), et les Romains Laserpitium, une plante qui croissait plus particulièrement dans la Cyrénaïque, et qui donnait, par des incisions faites à la racine et à la tige, un suc gommo-résineux que les Grecs appelaient Laseros, et les Latins Laser, que l’on employait comme condiment, et auquel on attribuait des propriétés merveilleuses, comme, par exemple, de rendre la vue, de guérir les plaies venimeuses, de rajeunir, etc. ; aussi se vendait-il au poids de l’or.

On donnait à cette plante une origine surnaturelle. Les auteurs grecs ont écrit que, sept ans avant la fondation de Cyrène, qui fut bâtie l’an 143 de Rome, le Silphion fut produit tout à coup par une sorte de pluie poisseuse qui tomba en Afrique, aux environs du jardin des Hespérides et de la grande Syrte, et que la vertu productive de cette pluie se fit sentir sur une étendue de quatre mille stades.

Tous les auteurs s’accordent à dire que le Silphion devint de plus en plus rare dans la Cyrénaïque, dès le premier siècle de l’ère chrétienne, et qu’il finit par disparaître complétement ; mais ils expliquent sa disparition de diverses manières plus ou moins acceptables.

Pline raconte que, de son temps, on ne trouva, dans la Cyrénaïque, qu’un seul pied de cette plante, et qu’il fut envoyé à l’empereur Néron.

[10]Quoi qu’il en soit, disent Mérat et de Lens, le Silphion devint inconnu aux générations suivantes, et son image ne se retrouva plus que sur des médailles ou des monnaies qui représentent, d’un côté, les diverses parties de la plante (tige, racine, graines...), et de l’autre, la tête de Jupiter Ammon.

Il ne faut pas confondre ce Silphion des Grecs avec les divers Silphium des botanistes : S. laciniatum — S. compositum — S. terebinthinaceum... tous originaires de l’Amérique septentrionale et qui appartiennent à la famille des Composées.

Et quant aux Laserpitium des naturalistes modernes, il y en a un grand nombre d’espèces : L. gummiferum — L. latifolium — L. Siler — L. triquetrum — L. ferulaceum, etc...

Il était naturel qu’on se demandât à quelle plante, parmi celles qu’on connaît aujourd’hui, il fallait rapporter le Silphion des Grecs ou Laserpitium des Romains. De nombreuses recherches ont été faites dans ce but. On s’est accordé, généralement, à regarder la plante qui produisait le Laser comme une ombellifère (sans en fournir la preuve cependant) ; mais il y a eu beaucoup moins d’unanimité lorsqu’il s’est agi de désigner le genre et l’espèce.

Plusieurs végétaux qui croissent en Afrique ont été successivement indiqués : le Thapsia garganica ; le Ferula tingitana ; le Laserpitium gummiferum ; le Ferula asa fœtida ; le Laserpitium Siler, etc.

En 1817, Della Cella rapporta de la Cyrénaïque plusieurs végétaux, entre autres une ombellifère qu’il supposait être le Silphion des anciens. Viviani crut y reconnaître, d’une part, les caractères du Silphion des monnaies, d’autre part, une grande ressemblance avec le Thapsia garganica, et l’appela Thapsia silphium (c’est le Silphium cyrenaïcum du docteur Laval). Mais, ainsi que le font remarquer Mérat et de Lens, la certitude de Viviani et de Della Cella ne pouvait pas être absolue.

La certitude n’était absolue pour personne, puisque quelques années plus tard, en 1826, la Société de géographie instituant un prix pour la description de la Cyrénaïque, exprimait[11] le vœu qu’on recherchât si le Silphion se trouvait parmi les plantes du pays.

M. Pacho, qui obtenait ce prix, avait récolté le Thapsia silphium de Della Cella et de Viviani (Silphium cyrenaïcum du Dr Laval), et il était porté à croire que c’était le Silphion des anciens ; mais il hésitait à se prononcer nettement, parce qu’il avait trouvé sa plante sur les collines septentrionales de la Cyrénaïque, alors que les indications géographiques marquaient sa place bien plus au midi. Ses doutes sont constatés en ces termes par le rapporteur :

« Quel scrupule empêche donc notre voyageur, dit-il, de reconnaître définitivement dans son Laserpitium le Silphion des anciens ?... M. Pacho n’a pas osé décider que sa plante fût le Silphion des Grecs. Cette modestie, peut-être exagérée, nous a valu de précieuses recherches. »

La question en était là, lorsqu’en 1873, le Dr Laval, médecin-major à l’hôpital militaire de Valenciennes, remettait au jardin d’acclimatation de Paris, des graines qu’il étiquetait graines de Silphion de la Cyrénaïque. Il accompagnait son envoi de la note suivante : « Cette plante croît abondamment autour des ruines de Cyrène et des autres villes de la Pentapole libyque, sur des plateaux élevés de 200 à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et exposés à une température de 15° pendant les mois de décembre, janvier et février. Elle semble préférer les sols siliceux. Elle fleurit pendant les mois d’avril et de mai. »

Les graines du Dr Laval furent apportées au Muséum d’histoire naturelle pour avoir leur nom botanique.

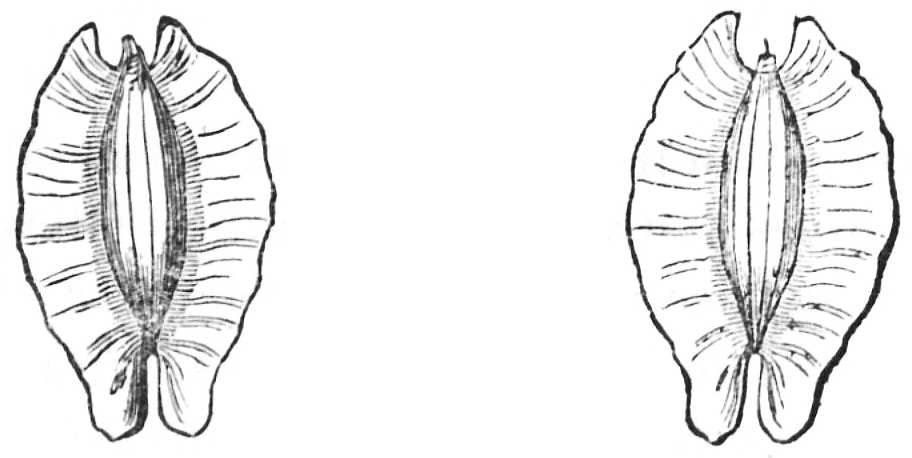

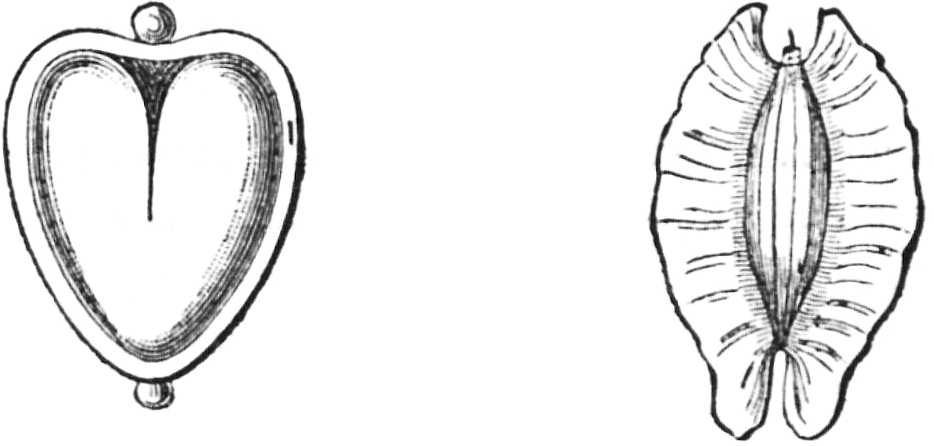

Je fus le premier à examiner ces graines. Leur structure me fit voir immédiatement qu’il s’agissait d’un Thapsia, et en les comparant avec les diverses espèces de ce genre, que possède notre riche herbier général, je fus convaincu que j’avais sous les yeux les semences du Thapsia garganica de Linné, qui croît en Algérie, en Espagne, en Italie, et dans toutes les régions qui bordent, des deux côtés, la Méditerranée.

[12]J’ignorais, à ce moment-là, que ces graines appartenaient à une plante qui devait fournir à la thérapeutique un médicament merveilleux ; je m’étais donc occupé de la détermination de l’espèce au simple point de vue botanique, et sans idée préconçue.

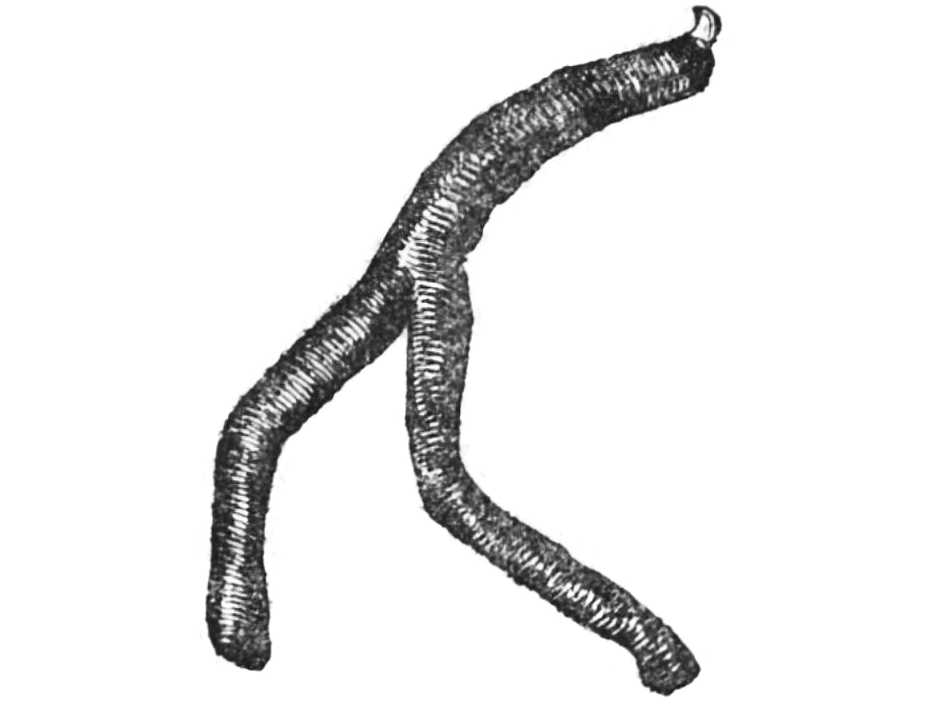

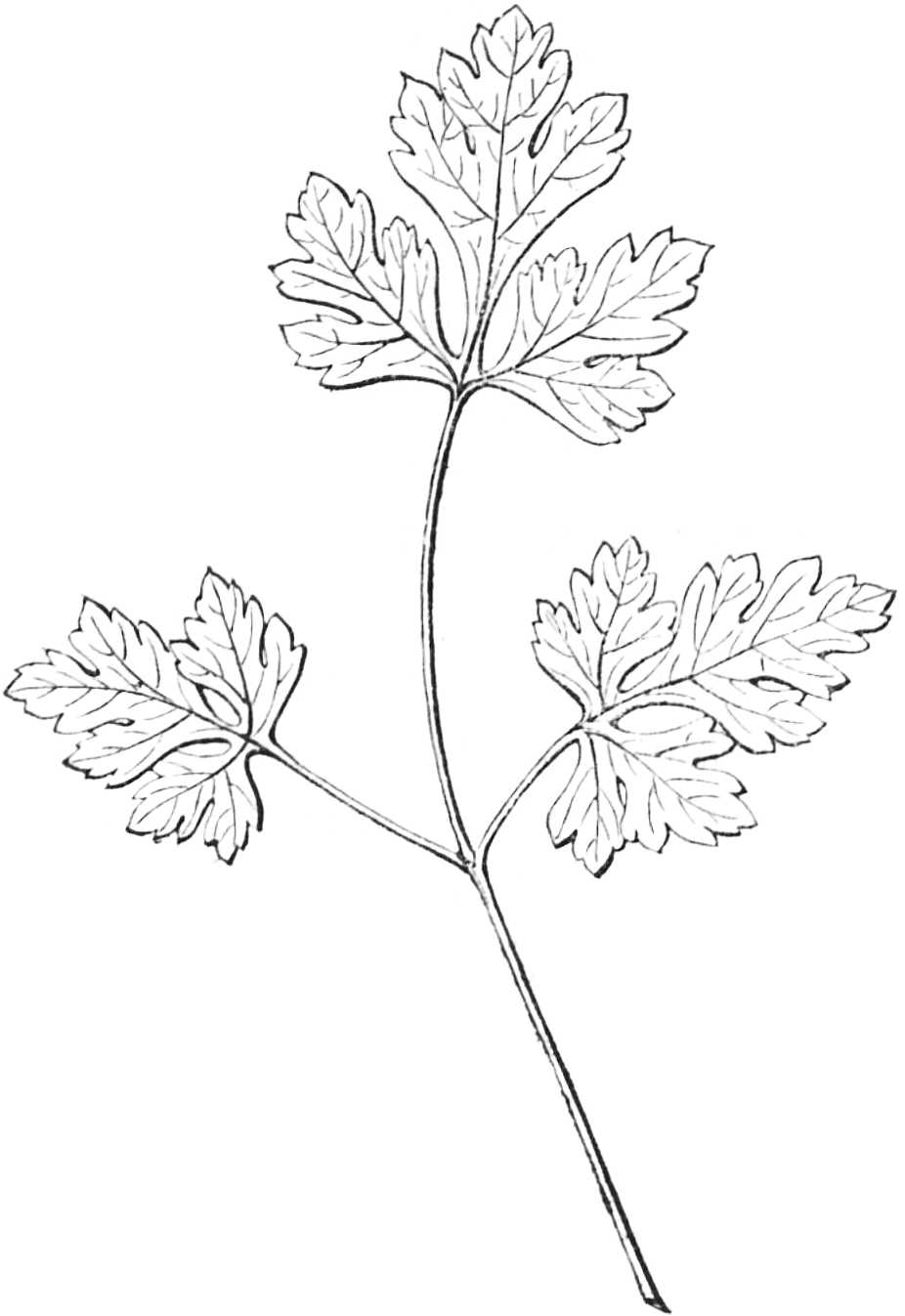

Mon opinion, confirmée plus tard par les hommes les plus compétents, ne parut pas satisfaire le Dr Laval. Il vint au Muséum pour consulter l’herbier général et pour me signaler les caractères qui différenciaient, suivant lui, le Thapsia garganica de son Thapsia silphium, qu’il affirmait être le fameux Silphion des Grecs. C’est alors seulement qu’il fut question des guérisons miraculeuses qu’il disait obtenir avec l’extrait de la plante récoltée par lui sur le plateau de Cyrène. Je n’eus pas de peine à lui démontrer, pièces en mains, que ses graines et celles du Thapsia garganica ne présentaient aucun caractère différentiel, qu’elles étaient absolument identiques. Voici du reste le dessin des deux graines :

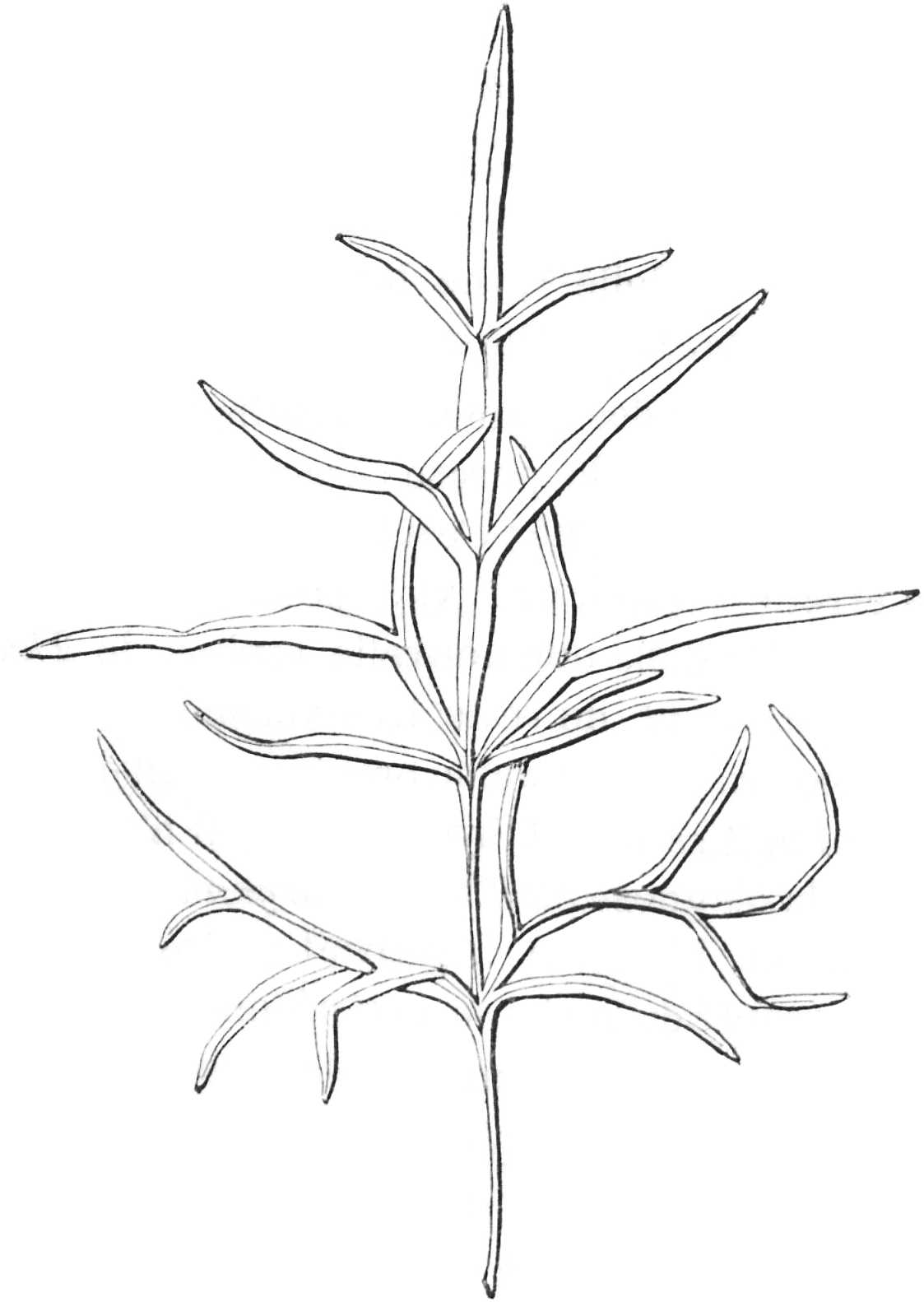

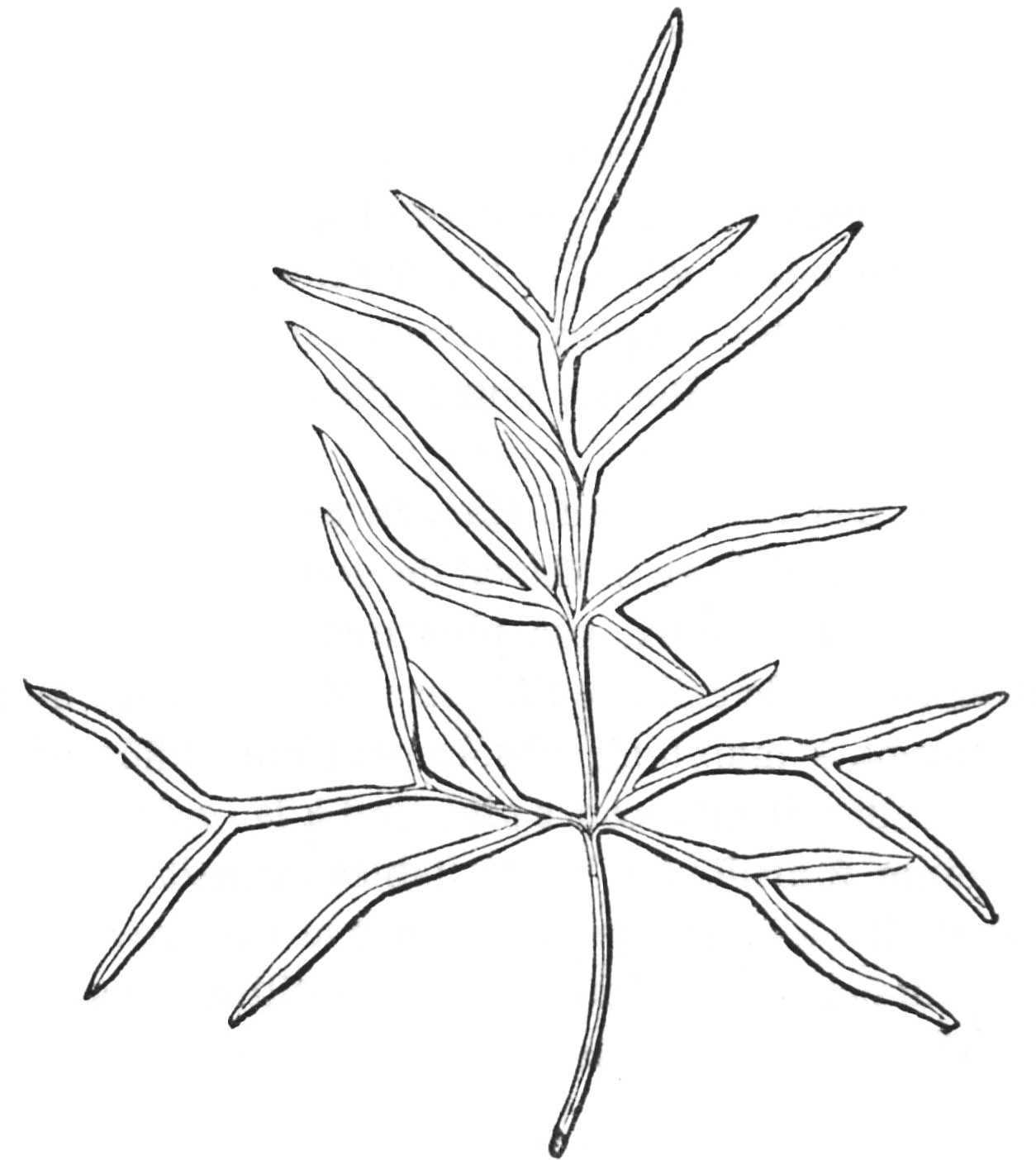

Le Dr Laval se tourna alors du côté des feuilles. Il prétendit que les segments de son Thapsia étaient terminés par trois lobes, et qu’il n’en était pas de même pour le Thapsia garganica. Je lui prouvai, par les échantillons de notre herbier, qu’il était dans l’erreur. — Il n’invoqua pas alors les racines qui, depuis quelque temps, constitueraient le caractère distinctif, mais que l’on n’a jamais montrées.

Les arguments du Dr Laval manquaient d’ailleurs de point d’appui. En effet, les caisses, qui contenaient précisément les[13] diverses parties de la plante, avaient été perdues, disait-il, au chemin de fer, et il n’avait sauvé du naufrage que l’extrait, le précieux extrait qui opérait des prodiges.

J’engageai néanmoins le Dr Laval à lire une note sur ce sujet à la Société botanique de France, et MM. les professeurs Brongniart et Bureau, auxquels je venais de le présenter, lui donnèrent le même conseil. Quelque temps après, il publia sur le Thapsia silphium cinq à six pages dénuées de toute valeur scientifique, et au lieu de suivre notre avis, en s’adressant aux hommes compétents de la Société botanique de France, il frappa à la porte du Bulletin de la Société d’acclimatation.

La description du Thapsia silphium (Silphium cyrenaïcum de Laval) donnée par Viviani[3] et celle du Thapsia garganica donnée par de Candolle[4], ne laissent aucun doute dans l’esprit du botaniste. L’identité est parfaite.

Le caractère trifide des segments terminaux n’est pas très-nettement indiqué dans la phrase caractéristique du Thapsia garganica donnée par Linné ; c’est là, sans doute, ce qui avait induit en erreur Viviani, et l’avait porté à faire du Thapsia recueilli par Della Cella une nouvelle espèce, le Thapsia silphium, en la déclarant, du reste, très-voisine du Thapsia garganica « cui nostra species valde proxima ,» dit-il. A l’époque où Viviani publiait sa flore Libyque (1824) il n’avait à sa disposition, pour la diagnose du Thapsia garganica, que la description imparfaite de Linné, et il pouvait croire tout naturellement à la nouveauté de la plante cyrénéenne. Mais aujourd’hui que les matériaux se sont accumulés dans les collections botaniques, la description de la plante a pu être complétée ; il n’y a plus de différence entre la description de de Candolle, plus récente que celle de Linné, et la description donnée par Viviani en 1824 ; qu’on en juge :

[14]Thapsia garganica.

Foliis bi tri-pinnatisectis, nitidis, laciniis linearibus acutis elongatis, secus margines integerrimis. Variat petiolis glabris aut pilis sparsis subhirsutis.

(De Candolle : Prodromus, tom. 4, pag. 202.)

Thapsia silphium.

Foliis pinnatis, foliolis multipartitis, laciniis simplicibus trifidis, omnibus linearibus elongatis, utrinque hirsutis margine revolutis.

(Viviani : Floræ Libycæ, p. 17.)

Ainsi, tandis que de Candolle dit : Les feuilles sont deux ou trois fois pennées, Viviani décrit les siennes comme pennées,[15] à folioles divisées en nombreuses lanières, les unes simples, les autres trifides, ce qui revient exactement au même. Le caractère sur lequel Laval s’appuyait (les folioles à trois lobes terminaux) se retrouve dans les deux plantes ; par conséquent, la différence invoquée par lui n’existe en aucune façon. Quant au caractère « margine revolutis » indiqué par Viviani, c’est tout simplement l’effet d’une mauvaise préparation de l’échantillon soumis à l’auteur de la Flore libyque ; on retrouve ce caractère dans les échantillons d’herbier du Thapsia garganica, notamment dans un échantillon de cette espèce récoltée aux îles Baléares, et qui a été donné au Muséum par M. Cambessèdes.

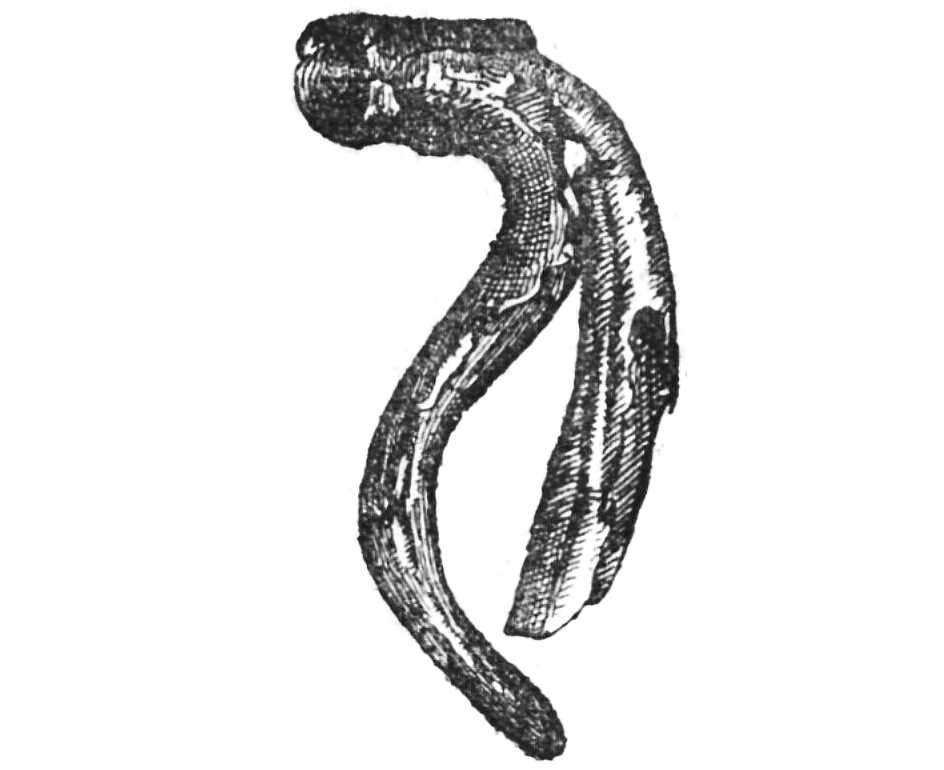

Nous avons déjà reproduit (page 12) la semence du Thapsia[16] garganica et celle du Silphium cyrenaïcum pour montrer l’identité parfaite de cet organe dans les deux plantes. Nous reproduisons actuellement, pages 14 et 15, un fragment de leurs feuilles ; l’un provient d’un échantillon récolté dans la plaine de Blidah, l’autre a été détaché d’une feuille récoltée par le consul des États-Unis à Tripoli, sous les yeux du Dr Laval ; personne ne peut contester l’authenticité du type représentant le prétendu Silphion. Or, la comparaison ne permet plus de douter que le Dr Laval ne se soit complétement mépris sur le caractère des trois lobes terminaux ; ce caractère existe dans les deux exemples. Dans le compte rendu de son voyage en Cyrénaïque, M. Daveau s’exprime ainsi au sujet des feuilles : « Les feuilles sont exactement divisées comme celles du Thapsia garganica, et j’en ai aussi observé à des degrés plus ou moins grands de villosité. Les feuilles dites radicales sont beaucoup plus développées que celles insérées sur la tige et qui sont toujours alternes entre elles. » (Voir Appendice, page 51.)

L’examen des feuilles du Thapsia garganica du Muséum n’avait point permis au Dr Laval de soutenir longtemps que les trois lobes terminaux, pas plus que les graines, différenciaient sa plante de celle de l’Algérie ; mais tenant, on ne sait trop pourquoi, à maintenir absolument une différence spécifique entre elles, il eut recours plus tard à la racine, et la représenta comme fournissant les véritables caractères distinctifs ; seulement, il n’a jamais pu en donner la preuve : les caisses qui renfermaient précisément les échantillons ayant été perdues au chemin de fer, ainsi que nous l’avons déjà signalé.

« Le Thapsia garganica, disent les prôneurs du silphium n’a qu’une racine pivotante et quelquefois bifurquée à son extrémité, tandis que notre Thapsia silphium a des racines grosses et nombreuses, traçantes, divergentes, horizontales ; de la souche principale naissent quatre à huit rhizomes qui atteignent une longueur de 0m 70 à 0m 80, et quand leur extrémité rencontre la surface du sol, elle donne naissance à une nouvelle souche. »

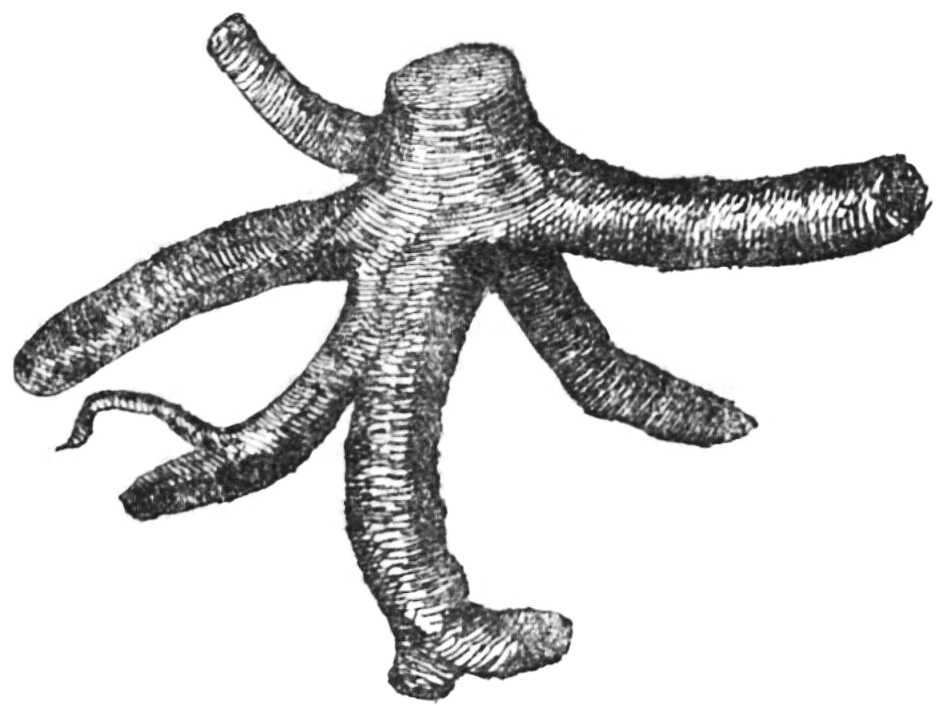

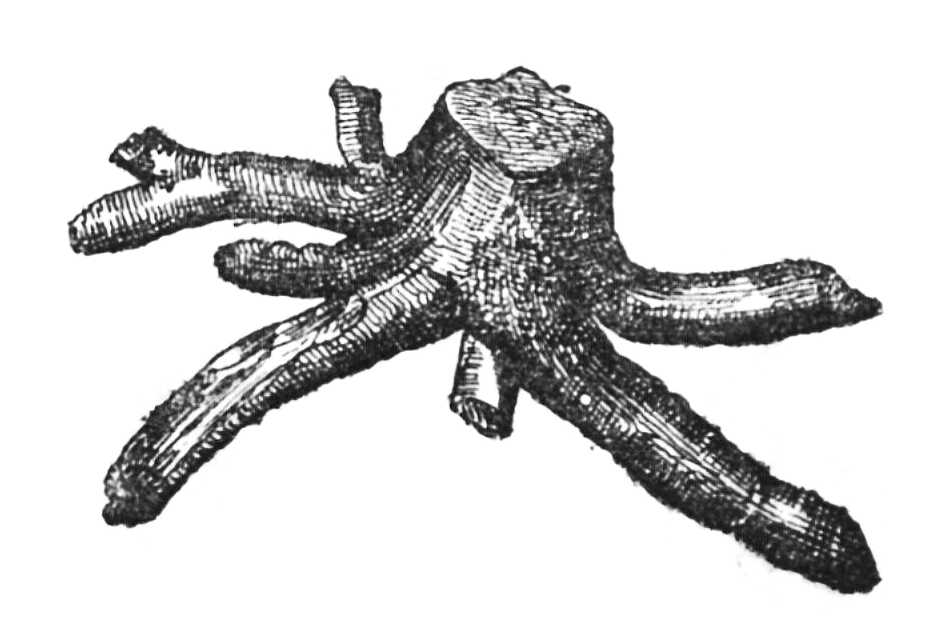

[17]Or, ce n’est pas quelquefois que la racine de Thapsia garganica est bifurquée à son extrémité, c’est toujours, à un certain âge ; j’en ai reçu de l’Algérie qui ont trois, quatre et jusqu’à neuf bifurcations, toutes très-horizontales, exactement comme celles du plateau de Cyrène rapportées par M. Daveau ; j’en mets les dessins en regard (Voir pages 18 et 19).

Quant aux quatre ou huit rhizomes de la souche principale qui seraient un signe distinctif du Silphium cyrenaïcum, il est bon de noter que ce caractère appartient à toutes les ombellifères vivaces, moins la longueur ; aucun botaniste n’a jamais admis ces racines traçantes, longues de 0m 80, qui donneraient naissance à de nouvelles souches lorsque leur extrémité rencontre la surface du sol.

M. Daveau, dans la relation de son voyage, s’exprime ainsi au sujet de la racine de la plante cyrénéenne :

« La racine de cette plante qui, à tout âge, est d’une couleur brune, de simple qu’elle est dans sa jeunesse, devient rameuse en vieillissant, comme l’est, du reste, celle du Thapsia garganica, lorsqu’il croît dans un sol aride et pierreux, conditions réunies précisément par celui de la Cyrénaïque. Les divisions des racines tantôt s’enfoncent perpendiculairement dans le sol, tantôt se dirigent plus horizontalement ; mais, dans aucun cas, elles ne donnent naissance à des bourgeons adventifs en se rapprochant de la surface du sol. Ce mode de multiplication, qu’on disait être le seul de cette plante, est même matériellement impossible, puisque les pieds du Thapsia Silphium sont séparés, dans le plus grand nombre de cas, par une distance de 20 mètres. De plus, ils poussent fréquemment dans des trous de rochers où il est facile de se convaincre qu’il leur est impossible de tracer. »

Quant à l’agent thérapeutique, c’est-à-dire au produit gommo-résineux du silphium, il vient, lui aussi, témoigner en faveur de l’identité des deux plantes.

Tout le monde connaît les emplâtres de Thapsia du pharmacien Leperdriel ; ils sont préparés avec le suc gommeux du Thapsia garganica et produisent, sur la peau, de nombreuses vésicules. Ces cloches remplies d’eau sont déterminées par le suc du Thapsia qui contient un principe acre,[18] vésicant. Or, le suc gommo-résineux du Silphium cyrenaïcum contient le même principe, de l’aveu du Dr Laval, et, pour être pris à l’intérieur, il doit être dépouillé de ce principe irritant qui produirait sur les organes internes le phénomène que les emplâtres de Thapsia produisent sur la peau.

Ainsi, tout vient confirmer l’opinion des savants, botanistes et médecins, qui ont reconnu, comme nous, la parfaite identité des deux plantes.

Il est donc acquis définitivement à la science, que le Silphium cyrenaïcum n’est pas autre chose que le Thapsia garganica de l’Algérie, de l’Espagne, de l’Italie, etc. :

[19]Parce que le Thapsia garganica, croissant parallèlement des deux côtés de la Méditerranée, il est tout naturel que cette espèce vienne également en Cyrénaïque ;

Parce que la gomme résine des deux plantes contient les deux mêmes principes, l’un vésicant, l’autre résolutif, et présente les mêmes dangers ;

Parce que les racines et les éléments histologiques de cet organe sont semblables dans les deux plantes ;

Parce que leurs graines sont absolument identiques ;

[20]Parce que les feuilles ne présentent aucune différence, comme on peut le voir par les fragments représentés ci-dessus et page 21.

[21]En rapportant de la Cyrénaïque la plante que l’on dérobait à nos regards, M. Daveau a rendu un véritable service à la science et à l’humanité.

[22]II

Nous avons démontré que le Thapsia silphium de Viviani (Silphium cyrenaïcum du Dr Laval) est tout simplement le Thapsia garganica de l’Algérie, de l’Espagne, de l’Italie, etc. Il s’agit maintenant de prouver qu’il n’est pas le Silphion des Grecs.

Uniquement préoccupé des intérêts de la science et des droits de la vérité, nous allons résoudre franchement et nettement la seconde partie du problème, et, après avoir dit ce qu’est le Silphium cyrenaïcum, nous allons dire ce qu’il n’est pas.

Le professeur Œrsted, de Copenhague, qui a publié sur ce sujet un travail très-étendu[5], après avoir émis l’opinion que le Silphion des Grecs n’est pas le Thapsia silphium de Viviani (Silphium cyrenaïcum du Dr Laval), ni aucune autre espèce d’ombellifère, se range à l’avis de plusieurs auteurs modernes qui sont convaincus que la plante des Grecs n’a jamais été retrouvée ; puis, il émet la pensée que ce Silphion devait avoir[23] une grande ressemblance avec le Ferula asa-fœtida, autant qu’on en peut juger d’après les médailles de l’antiquité.

Bien que le savant danois appuie notre thèse, en affirmant que le Thapsia Silphium du Dr Laval n’est en aucune façon le Silphion des Grecs, nous n’acceptons pas comme valable l’argument qu’il tire du dessin des monnaies cyrénéennes. Lorsqu’on connaît, comme nous, les difficultés que le botaniste éprouve chaque jour, pour la détermination de certaines espèces, alors qu’il est entouré de matériaux de toutes sortes (échantillons types, descriptions complètes, dessins autrement exacts que ceux des livres anciens), il est impossible d’admettre qu’on puisse prendre pour terme de comparaison le dessin informe, et relativement microscopique, des monnaies de Cyrène, et qu’on puisse demander à cette source des raisons concluantes, soit pour affirmer la similitude avec le Dr Laval, soit pour la nier avec le professeur Œrsted.

On ne peut qu’admirer le profond savoir de ces botanistes modernes, qui non-seulement ont su reconnaître, dans le dessin des médailles anciennes, une espèce particulière d’ombellifères, mais qui ont cru pouvoir affirmer que la plante ainsi représentée n’est ni une Férule, ni une Berce, ni le Thapsia garganica, mais bien le Thapsia silphium ! Pour nous, nous disons hautement que jamais les ombellifères n’ont eu des feuilles opposées connées, comme dans le Chardon à foulon (Dipsacus fullonum), ainsi qu’il est indiqué sur les médailles ; que jamais les graines de Thapsia n’ont eu la forme d’un cœur comme celles qui sont figurées sur les dites médailles cyrénéennes. Nous disons hautement que le dessin des médailles représente tout ce que l’on voudra, excepté une ombellifère.

[24]Nous avons d’ailleurs des arguments tout à fait décisifs pour démontrer que le Silphium cyrenaïcum du Dr Laval n’est pas le Silphion des anciens. Nous allons les énumérer :

I. — Ceux qui prétendent que la plante récoltée récemment en Cyrénaïque est le Silphion des anciens, signalent, d’après Théophraste, entre autres caractères, la forme des feuilles ; mais ils négligent tous de la spécifier. L’oubli sera trouvé tout naturel quand on saura que cette forme exclut précisément toute ressemblance entre la plante ancienne et la plante prônée de nos jours.

En effet, on lit dans Théophraste : « La tige du Silphion est grande comme celle de la Férule ; sa feuille est semblable à celle du persil » (liv. VII, ch. III).

D’après Dioscoride, « la graine était large, et les feuilles étaient semblables à celles du persil » (liv. III, ch. LXXVIII).

[25]D’après Pline, « la graine était aplatie comme une feuille, l’écorce de la racine était noire ; les feuilles ressemblaient fort à celles du persil, et poussaient au printemps. »

Or, il suffit de mettre en regard (comme il est fait ci-dessus), un fragment de feuille de persil et un fragment de la feuille de Silphium récoltée en Cyrénaïque par le consul des États-Unis[26] à Tripoli, en compagnie du Dr Laval, pour être aussitôt convaincu que le Thapsia Silphium du plateau de Cyrène n’est pas du tout le Silphion des anciens.

II. — Le suc du Silphion était âcre, dit-on. Oui, dans le sens du mot latin acer, et du mot grec ακη (aké), aigu, pointe, c’est-à-dire qu’il avait un goût piquant, aigrelet[6], comme certains fruits ; mais nulle part il n’est question des propriétés irritantes dont parle le Dr Laval ; nulle part il n’est question d’un principe vésicant, et encore moins d’un procédé quelconque pour l’en débarrasser et le rendre inoffensif.

Au contraire, le suc du Silphium cyrenaïcum est composé de deux principes, l’un vésicant, l’autre résolutif ; et il est indispensable de lui enlever la propriété vésicante pour pouvoir l’administrer à l’intérieur[7].

III. — Tous les auteurs anciens s’accordent à dire que les bestiaux engraissaient par l’usage du Silphion, et que leur chair devenait meilleure.

Or, le Silphium cyrenaïcum des modernes est considéré comme un poison pour les animaux. « La paille qu’on tire de la région où il abonde n’est donnée aux ânes et aux mulets que lorsqu’elle a été examinée avec soin et reconnue exempte de fragments de tiges et de graines de Silphium cyrenaïcum. » (Dr Reboud, Lettre à la Société botanique de France, 1875.)

[27]« On sait, dit M. Cauvet, que les chameliers ont soin de musuler les chameaux et les ânes, pendant le parcours de la région où croît cette plante. Ils prétendent qu’une semence suffit pour déterminer, chez ces animaux, une diarrhée très-intense pouvant amener la mort. » (Cauvet, Nouv. élém. d’hist. natur. médic.)

IV. — Le Silphion des Grecs (Laserpitium des Romains), était considéré comme un médicament universel, mais il était aussi, et surtout, un condiment très-recherché par les gourmets. Pline dit : « Après les truffes et les champignons, c’est le Laserpitium (le Silphion), qui tient le premier rang. » — Dioscoride raconte qu’on mangeait la racine mêlée avec du sel, pour donner une saveur plus agréable aux viandes. — Enfin, on lit dans Théophraste, que les racines qu’on apportait à Athènes étaient conservées et mises dans des pots avec de la farine, mais qu’elles étaient bonnes également fraîches, coupées en tranches et assaisonnées avec du vinaigre.

Or, la plante récoltée par Laval ne pourrait être un condiment, et l’on se garderait bien, assurément, d’en manger la racine fraîche coupée par tranches. Même lorsqu’elle est dépouillée de son principe vésicant, elle ne cesse pas d’être dangereuse, et l’extrait aqueux que contiennent les granules pharmaceutiques demande à être manié avec une grande prudence, d’après le compagnon de voyage du Dr Laval.

« La question du nombre de granules à donner, dit-il dans une instruction écrite que nous avons sous les yeux, est difficile à résoudre. Le nombre doit être en rapport avec l’intensité de la maladie, la susceptibilité nerveuse du sujet, et sa réceptivité pour le médicament. Tel supportera 10 granules jaunes par jour, pendant des semaines, sans qu’il se manifeste la moindre aggravation médicamenteuse ; tel autre ne pourra prendre la moitié de cette dose sans qu’il survienne des crachements de sang et des étouffements. »

[28]En résumé, le Silphium cyrenaïcum n’est pas le Silphion des Grecs :

Parce que son aspect, d’après le professeur Œrsted, n’est pas du tout celui du dessin des médailles, contrairement à l’affirmation du Dr Laval ;

Parce que les graines apportées par le Dr Laval ne ressemblent aucunement aux graines à forme de cœur représentées sur les médailles de la Cyrénaïque (voir page 25) ;

Parce que les feuilles du Silphion étaient semblables à celles du persil, d’après Théophraste, Dioscoride, Pline, alors que celles du Silphium du Dr Laval en diffèrent aussi complétement que possible, et sont en tout semblables à celles du Thapsia garganica (pages 24 et 25) ;

Parce que les bestiaux engraissaient par l’usage du Silphion ancien, alors qu’ils sont empoisonnés par le Silphium moderne ;

Parce que le suc du Silphion ancien était constamment pris à l’intérieur, soit comme épice, soit comme médicament, sans préparation chimique, alors que le Silphium moderne ne peut entrer en aucun cas dans l’alimentation ; alors qu’il est indispensable de le priver de son principe vésicant, pour l’employer comme agent médicamenteux ; alors que, même dépouillé de ce principe, l’extrait aqueux peut provoquer, dans certains cas, des crachements de sang et des étouffements.

[29]III

Il nous reste à dire quelques mots sur les propriétés merveilleuses que l’on a attribuées au Silphium cyrenaïcum.

Les médicaments qui guérissent infailliblement la phthisie, d’après les prospectus, deviennent chaque jour plus nombreux, et pourtant nous voyons mourir les phthisiques comme auparavant. On ne sera donc pas surpris si nous disons que les promesses qu’on nous fait, au nom du Silphium cyrenaïcum (ou mieux Thapsia garganica), nous trouvent tout à fait incrédule. Pour admettre, comme possibles, des résultats même beaucoup moins prodigieux que ceux annoncés par le Dr Laval (la guérison de la phthisie et de la méningite tuberculeuse), il nous faudrait autre chose que les affirmations des petites brochures, autre chose que les réclames de la quatrième page des journaux.

Dans le mémoire inséré au Bulletin de la Société d’acclimatation, le Dr Laval parle de quelques guérisons qui auraient été obtenues par le Dr Chartier, médecin en chef de l’hôpital militaire de Valenciennes ; mais son assertion ne nous suffit pas. Où sont les observations médicales du Dr Chartier ? Où est son témoignage ? Ce médecin ne serait-il pas celui auquel il est fait allusion dans les brochures publiées sur le Silphium, et dont l’auteur n’est pas autorisé, dit-il, à écrire[30] le nom ? On invoque les règlements militaires pour expliquer ce silence ; mais est-ce que le Dr Laval, médecin militaire, n’a pas publié un mémoire sur le Silphium dans le Bulletin de la Société d’acclimatation ? Est-ce qu’il n’a pas nommé le Dr Chartier ? Est-ce que le Dr Cauvet, pharmacien militaire, a hésité à publier divers travaux sur le même sujet ?

Il serait à désirer, dans l’intérêt de la science et de l’humanité, qu’on sortît de cette réserve et qu’on publiât l’opinion du Dr Chartier ; nous la réclamons avec instance[8].

En attendant, énumérons les maladies que le Silphion des Grecs guérissait infailliblement, et que le Silphium des modernes devra guérir non moins infailliblement :

« L’action du Silphium cyrenaïcum sur les tubercules à forme chronique, dit le Dr Laval, peut être plus rapidement appréciée dans la tuberculose aiguë et dans la méningite de même nature. » (Bulletin de la Société d’acclimatation. Mars, 1874.)

D’après deux petites brochures publiées par le compagnon de voyage du Dr Laval, la phthisie pulmonaire, la phthisie laryngée, le catarrhe, l’angine, et toutes les maladies indiquées par les anciens comme trouvant leur remède dans le Silphion des Grecs, pourront être guéries à l’aide du Silphium cyrenaïcum, « par les médecins qui ne reculent pas devant l’application d’un remède nouveau. » Mais l’auteur de ces brochures est bien injuste, pour le Silphion des Grecs, lorsqu’il se borne à citer, d’après Dioscoride, l’enrouement, l’esquinancie, la toux, les douleurs de côté, les maladies du poumon, comme guéries autrefois par cette plante célèbre.

D’après Dioscoride, le Silphion guérissait encore : la scrofule, la sciatique, les hémorrhoïdes, les contusions, les cataractes récentes, les maux de dents, les morsures des animaux, la gangrène, l’anthrax, les maladies de la peau, les polypes du nez, les excroissances de chair..... Bu dans un œuf mollet, il guérissait la toux, les douleurs de côté et l’hydropisie. Bu dans du vin avec de l’encens, il guérissait les tremblements qui précèdent la fièvre. Pris dans un grain de raisin, il combattait[31] utilement les fluxions stomacales. Mêlé au poivre et à la myrrhe, il provoquait les règles, etc.

D’après Hippocrate, il était souverain contre la fièvre singultueuse, la fièvre tierce, la fièvre quarte, les chutes du rectum, la pleurésie, etc.

D’après Pline, il guérissait les écrouelles, les hémorrhoïdes, les contusions, les spasmes, la goutte, la jaunisse, l’hydropisie, la toux, l’enrouement, la pleurésie, l’esquinancie, les cors, les durillons ; il arrêtait la chute des cheveux !!! etc.

Voilà le champ dans lequel peuvent désormais se mouvoir, avec une entière sécurité, et avec la perspective de succès éclatants, les médecins qui ne reculent pas devant l’application d’un remède nouveau !! Ce domaine sera des plus vastes, et c’est à peine si celui de la douce revalescière pourra lui être comparé.

Malheureusement, le récit scientifique des résultats obtenus par le Dr Laval, à l’aide du Silphium cyrenaïcum, fait absolument défaut.

L’une des brochures de son compagnon de voyage renvoie bien au livre du Dr Laval sur le Silphium cyrenaïcum ; mais ce livre n’a jamais existé. Le libraire qu’on indique ne l’a jamais possédé[9].

« L’emploi du Silphium, dit l’auteur de la brochure citée, n’exclut aucun des moyens auxiliaires que le médecin juge à propos de conseiller : huile de foie de morue, frictions iodées, hypophosphites, médicaments homœopathiques[10], granules dosimétriques, eaux minérales, etc. Son action réparatrice s’exerce indépendamment de tout ce qu’on peut lui adjoindre. Nous ferons cependant une exception pour les médicaments altérants, comme l’arsenic à haute dose, l’iodure de potassium, etc. »

[32]D’ordinaire, les nouveaux médicaments, lancés par les petites brochures, ou par la quatrième page des journaux, balayent devant eux, comme dangereux ou inutiles, les médicaments antérieurement employés. Le Silphium cyrenaïcum se garde bien d’imiter cet exemple. Il veut se préparer un bon accueil dans le monde médical ; il tient à vivre en parfaite intelligence avec ses voisins ; il est bon prince, pour tout dire en un mot. Sans doute, il peut guérir tout seul l’angine catarrhale, la phthisie pulmonaire à tous les degrés, la méningite tuberculeuse[11], etc. Mais, si l’on veut employer concurremment les eaux minérales, l’huile de foie de morue, les hypophosphites du Dr Churchill, les granules dosimétriques du Dr Burgraeve, qui sont préparés avec les substances les plus énergiques (atropine, émétique, morphine, cyanure de zinc, digitaline, etc.), le Silphium cyrenaïcum n’y fera aucune opposition. Il acceptera, sans s’en émouvoir, le contact (j’allais dire le concours), de ces agents si actifs et si dangereux que l’auteur de la brochure, par un heureux choix d’expressions, appelle des moyens auxiliaires, et qui ne permettront guère assurément de faire à chacun sa part dans les succès ou dans les revers.

Du reste, que les disciples de Hahnemann se rassurent : même les médicaments homœopathiques ne seront pas exceptés ; ils pourront cheminer côte à côte avec le Silphium cyrenaïcum sans gêner en rien ses mouvements, et sans être gênés par lui. Jusqu’ici, nous avions entendu dire que les remèdes homœopathiques n’aimaient pas à rencontrer dans l’organisme d’autres agents médicamenteux, et qu’ils devaient faire seuls leur œuvre, pour qu’elle fût faite utilement. Mais les propagateurs du Silphium ont changé tout cela ; nous n’avons plus qu’à nous incliner.

[33]IV

Et maintenant résumons-nous.

Les propagateurs du Silphium cyrenaïcum affirmaient que cette ombellifère n’avait rien de commun avec le Thapsia garganica, ils le prenaient même de très-haut avec ceux qui soutenaient l’opinion contraire ;

Or, il est démontré aujourd’hui, par les matériaux rapportés de la Cyrénaïque, que les deux ombellifères sont une seule et même plante.

Le Dr Laval avait présenté les graines de son Thapsia Silphium comme différentes de celles du Thapsia garganica ;

Or, elles sont absolument identiques ; elles présentent les mêmes variations de formes que dans le Thapsia garganica.

[34]Le Dr Laval avait prétendu ensuite que les feuilles de sa plante n’étaient pas entièrement semblables à celles du Thapsia garganica.

Or, il suffit de jeter les yeux sur les échantillons du Muséum, et aussi sur les dessins que nous donnons ci-dessous et page 35 pour constater combien son assertion était peu fondée.

Tout récemment, le compagnon de voyage du Dr Laval décrivait, après lui, la racine du Silphium cyrenaïcum, et affirmait qu’elle était absolument différente de celle du Thapsia garganica ; il ajoutait, avec une assurance digne d’un meilleur sort, que là était surtout le caractère distinctif ;

Or, en comparant les racines que M. Daveau a rapportées de[35] la Cyrénaïque, avec celles du Thapsia garganica, on constate qu’elles sont entièrement semblables (voir pages 18 et 19).

L’auteur des brochures écrivait, après le Dr Laval, que les racines de leur plante étaient traçantes, et donnaient naissance à une nouvelle souche, lorsque ces racines rencontraient la surface du sol.

Or, M. Daveau affirme, de visu, que rien n’est moins exact ; il soutient que ce mode de multiplication, qu’on disait être le seul pour cette plante, est matériellement impossible, et il en a donné la raison (voir pages 17 et 50).

Le Dr Laval assurait que la reproduction de la plante ne[36] pouvait se faire par les graines, parce qu’elles étaient toutes détruites par un insecte de l’ordre des hémiptères ;

Or, ce fait que nous repoussions à priori avec tous les botanistes, est nié par M. Daveau de la façon la plus positive ; il affirme que la reproduction de la plante se fait par la graine, et qu’elle ne peut se faire autrement.

« Les graines, dit M. Daveau, tantôt lisses, tantôt ondulées, qui sont d’un jaune soufre avant leur complète maturité, prennent, lorsqu’elles sont mûres, une teinte plus foncée au centre, avec les ailes de couleur paille. Ces graines sont, dans certaines régions, autour de Dernah par exemple, attaquées partiellement par le Pentatoma lineata, insecte de l’ordre des hémiptères ; mais, à mesure qu’on s’élève au-dessus du niveau de la mer, en se rapprochant du Guégueb ou des ruines de Cyrène (aujourd’hui Grennah), ces insectes disparaissent en grande partie, et le plus grand nombre des ombelles sont intactes. C’est donc par le semis que se fait la reproduction, et c’est le seul mode de multiplication naturelle du Thapsia de la Cyrénaïque[12]. »

Ainsi donc, autant d’assertions, autant d’erreurs.

MM. Laval et son compagnon de voyage qui ne montraient ni les tiges, ni les feuilles, ni les racines, reprochaient aux savants d’avoir résolu le problème sur la seule inspection des graines. Aujourd’hui, le problème a été examiné sur place par M. Daveau, et à Paris, par les botanistes, avec toutes les pièces sous les yeux, et la solution est absolument la même.

Il est donc désormais acquis que le Silphium cyrenaïcum n’est pas du tout le Silphion des anciens, et qu’il est tout simplement le Thapsia garganica.

Quant au fameux Silphion des Grecs, il reste toujours plongé dans cette espèce d’obscurité mystique qui caractérise tout ce qui appartient à l’histoire de l’antiquité païenne.

[37]Il importait de ne pas laisser s’accréditer plus longtemps une erreur profondément regrettable. En rapportant de la Cyrénaïque la plante qui était invisible à Paris, M. Daveau a donc rendu, nous le répétons, un véritable service à la science et à l’humanité.

Les débats sont clos. La légende s’évanouit, et la vérité scientifique reprend enfin ses droits. Notre but est atteint.

![[Décoration]](images/decor3.png)

[38]APPENDICE

LES BROCHURES SUR LE SILPHIUM

M. Petit, pharmacien de première classe à Paris, membre de la Société botanique de France, avait démontré très-nettement dans deux lettres adressées à la Ruche pharmaceutique, que le Silphium cyrenaïcum était tout simplement le Thapsia garganica, et que, dans tous les cas, il n’était pas le Silphion des anciens.

C’est pour combattre cette opinion que le compagnon de voyage du Dr Laval a publié l’une de ses brochures.

Disons tout de suite que cette publication laisse tout à fait intacte la démonstration de M. Petit. Les arguments de l’explorateur de la Cyrénaïque ne sont en rien concluants, et ils ne sauraient résister à un examen attentif. Nous allons en passer quelques-uns en revue et les réduire à néant, bien que nous soyons du nombre de ceux qui tranchent la question sans avoir vu la plante aux lieux où elle croît.

« M. Petit, écrit-il, déclare que le Silphion des anciens reste perdu pour nous... Il cite l’opinion du professeur Œrsted, de Copenhague, qui affirme que notre plante (le Thapsia silphium) ne présente, ni dans son aspect, ni dans ses propriétés, la moindre ressemblance avec la célèbre plante de l’antiquité.

J’en demande pardon au savant professeur, mais son affirmation est un peu aventurée. Il ne connaît du Silphion des anciens que l’image reproduite sur les monnaies de Cyrène. Que l’artiste peu expérimenté ne soit pas arrivé à une reproduction rigoureusement exacte de la plante, cela est vrai ; mais il est impossible de ne pas y reconnaître une ombellifère. Et si quelques plantes de cette famille, les Férules, les Fenouils, etc., offrent quelque analogie avec[39] l’empreinte de ces médailles, il y a une particularité qui place ces ombellifères hors de comparaison, c’est leur absence absolue dans la contrée où croît le Silphium, contrée qui est bien la même dans laquelle on récoltait le Laser cyrenaïcum. »

L’explorateur de la Cyrénaïque n’en sait pas plus long, assurément, que le professeur Œrsted, sur le Silphion des Grecs et sur les monnaies qui en donnent la figure ; on se demande donc sur quoi il se fonde pour affirmer que l’artiste n’est pas arrivé à une reproduction fidèle de la plante. Et quand il prétend qu’il n’y a pas d’autres ombellifères que le Silphium du Dr Laval, dans la contrée où croissait le Silphion des Grecs, il commet une erreur inexplicable.

En effet, dans son ouvrage Floræ libycæ specimen, etc., le professeur Viviani enregistre, pages 15, 16 et 17, neuf espèces d’ombellifères récoltées par Della Cella, parmi lesquelles figurent : Ferula nodiflora, Ferula communis, Ferula opopanax, Caucalis leptophylla, son Thapsia silphium ou Thapsia garganica de Linné. De plus, M. Daveau en a rencontré plusieurs espèces qui ont leur importance : Smyrnium olusatrum, Apium graveolens (Céleri), Apium Petroselinum (Persil), Fœniculum vulgare (Fenouil), etc.

Nous avons déjà dit notre pensée sur la valeur de l’argument tiré du dessin des monnaies. Nous répéterons : que jamais les ombellifères n’ont de feuilles opposées ; que jamais les graines des Thapsia et du Silphium cyrenaïcum n’ont eu la forme d’un cœur, comme celles qui sont représentées sur les médailles cyrénéennes ; que le dessin des médailles ne représente[40] rien moins qu’une ombellifère, ainsi qu’on peut s’en convaincre par l’examen de l’image reproduite à la page précédente.

En admettant l’exactitude relative des dessins représentés sur les médailles, on pourrait émettre cette opinion : que le Silphion des Grecs n’a jamais été un Thapsia, ni un Ferula, etc., par cette raison que, dans ces genres, le fruit est un biakène comprimé dorsalement, tandis que le dessin des médailles a eu la prétention de représenter un biakène déprimé latéralement comme dans le genre Smyrnium ; car si l’artiste n’a pas prolongé l’échancrure supérieure jusqu’en bas de son dessin pour indiquer la suture commissurale des deux carpelles, c’est qu’il a voulu rendre l’illusion du cœur plus complète.

Les auteurs qui ont cherché à faire la lumière sur cette question auraient été plus près de la vérité, croyons-nous, en faisant du Silphion des Grecs un Smyrnium par exemple ; c’est dans ce genre, en effet, qu’on rencontre des ombellifères à feuilles à peu près opposées dans la partie supérieure des tiges, et à fruits pouvant, à la rigueur, être pris pour un cœur par un artiste de l’antiquité. On en jugera par les figures ci-dessous. Nous ajouterons qu’une espèce de ce genre, le Smyrnium olusatrum produit une gomme résine fort estimée dans le pays où croissait jadis le fameux Silphion, et que les habitants de cette contrée en font usage pour guérir les ophthalmies.

Quant à la disparition complète du Silphion ancien, de la contrée où il s’était développé, ce n’est pointe un fait unique dans l’histoire des végétaux. Tout le monde sait que le Papyrus[41] a disparu de l’Egypte et qu’on le retrouve dans une autre partie de l’Afrique. Et l’auteur de la brochure sur le Silphium qui n’a pas à devenir, lui, un botaniste consommé, a certainement constaté, dans ses herborisations, des faits analogues pour plusieurs espèces de la flore française.

« M. Petit, dit encore l’explorateur de la Cyrénaïque, déclare que le Silphium cyrenaïcum ne saurait être le Silphion des anciens, parce que les bestiaux pouvaient manger celui-ci, tandis que le premier fait périr les animaux qui en mangent. Mais il oublie de dire que si les Vandales ont entrepris la destruction du Silphion lors de leur invasion dans la Cyrénaïque, c’est qu’il tuait leurs chevaux, ce qui prouve qu’il n’était pas plus inoffensif qu’aujourd’hui. »

Dans sa thèse, M. Deniau exprimait à titre de simple supposition cette idée : que les Vandales avaient pu entreprendre la destruction du Silphion, parce qu’il tuait leurs chevaux ; et aussitôt les propagateurs du Silphion ont transformé l’hypothèse en un fait acquis. L’explorateur de la Cyrénaïque n’est pas heureux dans ses affirmations. Les auteurs anciens ont expliqué la disparition du Silphion de diverses manières, mais aucun ne parle de son action mortelle sur les chevaux des Vandales. Le Dr Laval n’en dit pas un mot ; il connaissait sans doute, lui, ce passage de Théophraste : « Il est étrange de dire que le bétail se purge en mangeant le Silphion ; au contraire, il s’engraisse merveilleusement, et sa chair en devient meilleure. »

L’adversaire de M. Petit s’est tout simplement fourvoyé. C’est le Thapsia qui tuait le bétail, et non le Silphion ; ce qui prouve une fois de plus que le Dr Laval n’a trouvé en Cyrénaïque que le Thapsia garganica. « Le Thapsia, dit Théophraste, croît en plusieurs lieux, mais principalement en la terre d’Athènes ; les bêtes du pays n’en mangent point (par instinct), et si les bêtes étrangères en mangent, il faut nécessairement que leur ventre se lâche ou qu’elles meurent. » (Livre IX, chap. XXII.)

« Ces exemples, dit l’auteur de la brochure, démontreraient que le Thapsia Silphium de Viviani, malgré ses propriétés caustiques sur[42] les téguments sains, s’applique avec le plus grand succès sur les tissus contus, déchirés ou blessés d’une façon quelconque. Néron ne l’ignorait pas, et il en tirait parti. »

Le défenseur du Silphium cyrenaïcum se trompe encore ici manifestement. Ce n’est pas le Silphion que Néron employait, mais bien le Thapsia garganica très-commun dans toute la Pouille, province de l’ancien royaume de Naples. Néron ne vit jamais qu’un seul pied du Silphion des anciens. Pline dit (livre XIX, chap. III) : « Il y a longtemps qu’on ne trouve plus le Laserpitium (Silphion) en Cyrénaïque ; de notre temps on n’en a trouvé qu’une plante qui fut présentée au prince Néron. » Il est absolument muet sur son emploi contre les meurtrissures du visage. Mais, au livre III, chap. XXII, il dit : « L’empereur Néron a donné grand crédit au Thapsia : il s’en est beaucoup servi au commencement de son règne. Allant de nuit dans les mauvais lieux, il rentrait chez lui avec le visage tout meurtri. Il ne faisait alors que l’oindre de Thapsia mélangé avec encens et cire, et le lendemain il paraissait en public avec un visage frais et net, parce que le Thapsia efface merveilleusement les meurtrissures. »

Théophraste dit de son côté : « Le Thapsia fait disparaître toutes les meurtrissures. » (Livre IX, chap. XXII.)

L’explorateur de la Cyrénaïque s’est donc de nouveau fourvoyé : il a appliqué au Silphion des anciens ce que les auteurs disent du Thapsia garganica. Il est certain que le Thapsia du temps de Théophraste et de Pline avait exactement les propriétés que M. Laval attribue à son Silphium. Et cela démontre, une fois de plus, que sa plante n’est pas autre chose que le Thapsia garganica.

« Pouvant affirmer sans crainte d’être démentis, dit l’auteur dans un autre passage, que nous sommes, tant en France qu’à l’étranger, les seuls détenteurs du véritable Silphium cyrenaïcum expérimenté par le Dr Laval, nous engageons les médecins et les malades à n’avoir confiance que dans les préparations de Silphium qui sortent de notre laboratoire. »

Cette affirmation paraîtra sans doute quelque peu hasardée,[43] lorsqu’on aura lu le fragment suivant de la lettre que le Dr Reboud, intime ami de Laval, écrivait à la Société botanique de France, le 10 août 1874.

« Laval a quitté Constantine vers la fin d’avril. A peine arrivé à Malte, il apprend que deux pharmaciens français ont pris depuis environ deux mois la direction de Benghazi, et qu’un médecin allemand, chargé d’une mission, attend le départ d’un bateau à vapeur pour se rendre en Cyrénaïque, dans le but de rechercher une plante autrefois célèbre, et depuis longtemps perdue. Ces nouvelles sont un nouveau stimulant pour lui faire accélérer son voyage... » (Bulletin de la Société botanique de France, séance du 13 novembre 1874.)

Nous ajouterons que, depuis cette époque, notre collègue M. Daveau a rapporté de son voyage une quantité considérable de ce Silphium, et que ce produit pourra être exploité par plusieurs pharmaciens, si tant est qu’on veuille l’expérimenter, malgré son identité absolue avec le Thapsia garganica de Reboulleau et de Leperdriel.

« Il a suffi, dit ironiquement le défenseur du Silphium cyrenaïcum, de quelques graines présentées à M. Cosson, membre libre de l’Institut, à M. Baillon, professeur à l’École de médecine, à M. Planchon, professeur à l’École de pharmacie, pour que ces messieurs déclarassent, d’un commun accord, que le Silphium cyrenaïcum n’est autre chose que le Thapsia garganica. »

Eh ! sans doute, quelques graines ont suffi à ces professeurs éminents, de même qu’une feuille, moins que cela, une foliole, suffisait naguère à l’un d’eux, M. le professeur Baillon, pour arriver à nommer scientifiquement une plante (le Jaborandi), dont on ne lui montrait que des débris informes.

A qui la faute, d’ailleurs, si l’on n’a eu pendant longtemps que des graines sous les yeux pour résoudre le problème ? Pourquoi n’a-t-on jamais montré la tige, les feuilles, les racines, de cette précieuse plante ?

« Si j’avais pu prévoir cette polémique, dit l’explorateur de la Cyrénaïque, page 11, j’aurais apporté quelques échantillons de racines[44] entières que j’aurais mises à la disposition des savants qui ont eu à donner leur opinion, sans avoir les pièces nécessaires. »

Si j’avais pu prévoir cette polémique est tout simplement sublime !

Eh ! quoi, depuis sept ans, on répète sur tous les tons au Dr Laval que son Thapsia Silphium n’est pas autre chose que le Thapsia garganica de l’Algérie, de l’Espagne, de l’Italie le Thapsia de Bertherand et de Reboulleau, exploité depuis vingt ans par le pharmacien Leperdriel ; il rencontre cette objection à Paris, à Valenciennes, en Afrique, et jusque dans l’ouvrage de son ami le pharmacien-major Cauvet ; au Muséum d’histoire naturelle, il la discute de vive voix, ses graines en main, et il perd son procès ; au Conseil de santé des armées, il n’est pas plus heureux ; partout il se heurte à ce Thapsia garganica qu’on lui oppose ; de tous côtés part le même cri : montrez donc votre plante, ou tout au moins quelques-unes de ses parties, les feuilles, les racines, et confondez vos contradicteurs. Son ami M. Cauvet, las de n’avoir sous ses yeux que des débris, bien que Laval eût fait déjà deux voyages en Cyrénaïque, insiste dans le même sens et lui remet, lors de la troisième excursion, un carton rempli de papier à dessécher pour qu’il rapporte enfin des échantillons complets. Et son compagnon de voyage ne rapporte ni une seule plante entière, ni une seule racine ! Il n’avait point prévu cette polémique ! c’est bien étrange en vérité.

A la page 10 l’explorateur de la Cyrénaïque s’exprime ainsi :

« J’ai, d’ailleurs, la bonne fortune de pouvoir, moi aussi, m’appuyer sur l’autorité d’un professeur dont la compétence, dans la question, ne saurait être mise en doute. M. Cauvet vient d’envoyer à la Société de pharmacie une note sur le Silphium de la Cyrénaïque, dont l’espèce connue des anciens, dit-il, n’aurait pas disparu, comme on l’a soutenu dans ces derniers temps. Cette note, dont je n’ai pu encore avoir communication, doit apporter, dans la question, des arguments de nature à la trancher ex professo. »

L’auteur de ces lignes n’a pas dû se féliciter longtemps de sa bonne fortune. Il n’avait pas compris évidemment que, dans[45] cette note, M. Cauvet traduisait presque toujours l’opinion du Dr Laval, alors qu’il semblait exprimer son opinion personnelle.

En effet, il y a sept ans, en 1869, dans son livre intitulé : Nouveaux éléments d’histoire naturelle médicale, M. Cauvet, l’ami de Laval, s’exprimait ainsi (page 320) :

« M. le médecin principal Thomas, dans son rapport au baron Larrey, président du Conseil de santé des armées, a conclu que la plante regardée par le Dr Laval comme le Silphion des anciens est le Thapsia garganica des botanistes, ou le bou-nafa des Arabes.

M. Cosson, à qui j’ai communiqué la description du Silphium faite par le Dr Laval, y a reconnu aussi le Thapsia garganica.

Comme, d’ailleurs, M. Laval assure qu’il n’a pas vu en Cyrénaïque d’autre plante pouvant être le Silphion, et que, d’autre part, les Arabes de l’Algérie appellent aussi Dirias le Thapsia garganica (les Arabes de la Cyrénaïque appellent aussi Dirias le Silphium du Dr Laval), il semble, ou que les anciens avaient beaucoup exagéré les propriétés du Silphion, ou que cette plante a totalement disparu de la Cyrénaïque. Cette dernière opinion semble d’autant plus probable que le Laser s’écoulait (par incision), à la fois de la tige et de la racine, tandis que, selon M. Laval, la tige de son Silphium ne fournit absolument rien, soit par incision, soit par un traitement à l’alcool. »

Dans une lettre que nous avons sous les yeux, et qu’il écrivait, il y a quelques mois, à un de nos amis, M. Cauvet s’exprime en ces termes : « Ce que j’ai vu du Silphium cyrenaïcum (semences et fragments de racines) ne diffère pas des mêmes parties du Thapsia garganica. Les éléments histologiques sont les mêmes, et semblablement disposés dans les racines des deux plantes. »

Enfin, dans le mémoire qu’il lisait à la Société botanique de France, le 8 janvier 1875, et que l’explorateur de la Cyrénaïque cite comme devant apporter dans la question des arguments de nature à la trancher ex professo, M. le Dr Cauvet proteste[46] énergiquement contre le sens que l’on donne à ses propositions :

« Dégagé de toute préoccupation mercantile, dit-il, j’ai lu avec le plus vif regret les réclames insérées à la quatrième page des journaux politiques. Affirmer ce que l’on ignore, avec une arrière-pensée de gain, me semble une action peu digne de notre profession. Je crois donc devoir protester d’avance contre toute supposition qui me ferait le compère de certaines gens. » (Bulletin de la Société botanique, 1875, page 17.)

En parcourant rapidement le travail de M. Cauvet, on pourrait croire qu’il admet la similitude du Silphium de Laval et du Silphion des anciens, et qu’il vient prêter son appui à la plante cyrénéenne. On se tromperait complétement. En lisant son mémoire avec attention, on constate bientôt que le pharmacien-major de Nancy n’a pas d’opinion arrêtée, et que, lorsqu’il semble exprimer une conviction personnelle, il est tout simplement l’écho de son ami Laval, et écrit en quelque sorte sous sa dictée.

1o — M. Cauvet n’a pas d’opinion arrêtée, puisqu’on lit dans l’article en question les phrases suivantes :

« La note de M. Stanislas Martin regarde comme jugée une question que nos connaissances actuelles ne permettent pas de résoudre, et qu’un voyage dans la Pentapole libyque peut seul éclaircir[13]. »

« Il se peut que le Dr Laval ait retrouvé le Silphion des anciens. »

« Si la plante de Laval est le Silphion des Grecs..... »

« J’affirme que le mystère qui planait sur le Silphion des anciens subsiste complétement. »

2o — M. Cauvet est tout simplement l’écho de Laval, puisqu’on lit dans son mémoire :

« Selon Laval, les Algériens réfugiés en Cyrénaïque affirment..... »

[47]« Selon Laval, les racines du Silphium cyrenaïcum atteignent parfois un mètre de long..... »

« Selon Laval, les fruits du Silphium cyrenaïcum sont dévorés avant leur maturité..... »

« Selon Laval, le Silphium cyrenaïcum diffère du Thapsia garganica..... »

Avions-nous raison de dire que l’explorateur de la Cyrénaïque avait tort d’invoquer le témoignage du Dr Cauvet ?

« Laval m’avait prié, dit le pharmacien-major de Nancy, de lui préparer des extraits aqueux et alcooliques avec ce qui lui restait de poudre. Depuis son départ, j’ai préparé de l’extrait aqueux de Thapsia garganica..... »

Et M. Cauvet se met à comparer l’extrait de Silphium cyrenaïcum et l’extrait du Thapsia garganica. Comme il croit y trouver certaines différences de goût, de couleur, d’odeur, etc. (que d’autres d’ailleurs ne constatent pas), il se demande si les deux plantes ne seraient pas différentes. C’est la première fois assurément qu’un botaniste se prononcerait sur la similitude ou sur la dissemblance de deux plantes, par l’examen de leurs extraits. Outre que la couleur, la saveur et l’odeur des extraits peuvent varier, suivant une foule de circonstances, il suffit qu’on puisse supposer qu’une substance étrangère a été mêlée à la poudre de Silphium cyrenaïcum, pour que l’argument tiré des extraits par l’auteur du mémoire soit absolument sans valeur.

M. Cauvet s’appuie sur les témoignages d’Avicenne, de Synésius, d’Oribase, d’Aétius... pour affirmer que le Silphion n’a jamais disparu de la thérapeutique.

« Oribase, dit-il, connaissait et employait le suc de Silphion. Dans les divers passages de son livre, où il en parle, il s’exprime toujours au présent ; nulle part il ne dit : olim, autrefois. »

Malheureusement pour M. Cauvet, sa citation latine d’Oribase, qui parle au présent, est une traduction mot pour mot, ou à peu près, de Dioscoride ; et pour qu’il ne puisse pas douter de son erreur, voici en regard le passage emprunté par lui au médecin du IVe siècle, et le passage de Dioscoride[48] traduit en langue latine par un auteur florentin, Marcelle Vergilio[14] :

| Oribase. | Dioscoride. |

|---|---|

| Colligitur e radice scarificatà et item caule, ex Silphio liquor, in quo genere præstatis qui rubescit ; | Colligitur ex Silphio liquor, scarificatis radice et caulibus ; habet que primæ bonitatis estimationem qui non adeo rufo colore est ; |

| Ac pellucidus est, quique myrrham olet et odore valet, gustuque suavi ; | Qui lucem transmittit, qui myrrham olet firmoque odore sentitur ; |

| Non porraceus, neque cujus immitis gustus est, et qui cum diluitur, facile exalbescit. | Damnatur contrà qui porraceo colore viret, immitique gustu et asperus est, et qui cum diluitur facile albescit. |

| Cyrenaïcus vero, si quis modicum ejus gustarit, humorem in toto corpore ciebit. . . . . . . . . | Cyrenaïcus, si tantillum etiam ex eo aliquis in os sumpserit, toto corpore sudoris meo humiditatem cit. |

| At medicus et syriacus imbecilliores sunt, sed magis virosum odorem reddunt. | Minore ui efficaciaque, et virosiore odore sunt medicus et syriacus. |

| Liquor omnis, priusquam siccatus fuerit adulteratur indito sagapeno, aut lomento fabarum ; | Adulteratur liquor hic omnis antequem siccetur, admixtis aut sagapeno aut lomento fabæ ; |

| Quod gustu, odore, aspectu et diluendo, deprehenditur.... | Verum deprehenditur gustu, odore aspectuque, et cum humore aliquo diluitur. |

La comparaison de ces deux textes démontre évidemment qu’Oribase ne parlait du Silphion que d’après Dioscoride ; on y trouve les mêmes énonciations, et dans le même ordre. Elle ne prouve pas le moins du monde qu’il connaissait et employait le suc de Silphion ; et si le célèbre médecin s’exprime toujours au présent, sans citer Dioscoride, s’il ne dit jamais olim, cela prouve simplement que déjà, au IVe siècle, il y avait des plagiaires et des charlatans.

[49]VOYAGE

EN CYRÉNAÏQUE

DE M. DAVEAU

Chef de la section des graines au Muséum

d’Histoire naturelle de Paris

(1875)

Quinze jours après mon départ de Marseille, j’étais à Tripoli, ayant fait relâche à Malte où je suis resté pour faire quelques récoltes de plantes. A Tripoli, je m’embarquai sur un petit bâtiment arabe qui faisait voile pour Benghazi, d’où j’espérais commencer mon exploration.

Muni de lettres de recommandation pour les Arabes les plus considérés de Dernah, pour quelques chefs bédouins de l’intérieur, et pour le gouverneur de la ville précitée, accompagné d’un interprète, de plusieurs chameliers, de leurs chameaux pour porter les provisions et les récoltes, et d’un cheval comme moyen de locomotion à mon usage, je quittai Benghazi au bout de quatre jours, pour m’enfoncer dans l’intérieur, de manière à traverser la Pentapole libyque de l’ouest à l’est, pour gagner Dernah. (Voir le tracé de la carte.)

En se dirigeant de Benghazi vers Dernah, et lorsqu’on s’est éloigné du point de départ d’une vingtaine de kilomètres, on est frappé par la régularité qu’affecte la végétation. Les plantes croissent là par zones parfaitement déterminées, comme dans les régions montagneuses. Aucun changement n’existe cependant dans le sol, qui est partout composé d’une argile ferrugineuse fort compacte, mais bien dans l’altitude, qui augmente de plus en plus à mesure qu’on s’avance, quoique cette élévation se fasse insensiblement. Ces zones s’étendent de telle façon qu’on rencontre des lieues carrées couvertes par la[50] même espèce de plante, et dans l’ordre suivant, à mesure qu’on s’éloigne dans la direction de Dernah : Kentrophyllum lanatum, Phlomis Samia, Satureia Thymbra, Seseli tortuosum, Passerina hirsuta, Marrubium pseudo Dictamnus, Artemisia pyromacha et Herba alba (Semen contra), Poterium spinosum, Juniperus Lycia, Pistacia Lentiscus ; ce dernier forme de fort jolis massifs réguliers, comme s’ils étaient taillés.

En approchant de Dernah, les forêts deviennent plus compactes et plus riches en végétaux ; on peut y voir les Phyllirea angustifolia, Olea europæa, Arbutus Unedo (il existe de ce dernier arbuste des forêts entières près des ruines de Lamloudeh), des Cistus, des Rhamnus, et l’Ephedra altissima, grimpant sur les arbres, au milieu du feuillage desquels on aperçoit ses rameaux grêles couverts de fleurs jaunes.

C’est à peu près au milieu de la distance qui sépare Benghazi de Dernah, après la vallée de Méraouah, qu’on trouve les premiers pieds de ce fameux Thapsia qu’on rapporte au Silphion des anciens.

Quelques renseignements sur cette plante, qui fait tant de bruit depuis quelque temps, ne sont peut-être pas inutiles. En effet, la question est désormais résolue : le Thapsia Silphium de Viviani ou Silphium cyrenaïcum du Dr Laval n’est pas autre chose que le Thapsia garganica de Linné, comme j’ai pu l’observer sur place, et comme le prouvent les échantillons de tiges, feuilles, fruits, etc., etc., déposés à l’herbier du Muséum.

La racine de cette plante qui, à tout âge, est d’une couleur brune, de simple qu’elle est dans sa jeunesse, devient rameuse en vieillissant comme l’est, du reste, celle du Thapsia garganica, lorsqu’il croît dans un sol aride et pierreux, conditions réunies précisément par celui de la Cyrénaïque. Les divisions des racines tantôt s’enfoncent perpendiculairement dans le sol, tantôt se dirigent plus horizontalement ; mais, dans aucun cas, elles ne donnent naissance à des bourgeons adventifs en se rapprochant de la surface du sol. Ce mode de multiplication, qu’on disait être le seul pour cette plante, est même matériellement impossible, puisque les pieds de Thapsia Silphium sont séparés, dans le plus grand nombre de cas, par une distance de 20 mètres. De plus, ils poussent fréquemment dans des trous de rochers où il est facile de se convaincre qu’il leur est impossible de tracer.

Les feuilles sont exactement divisées comme celles du Thapsia garganica, et j’en ai aussi observé à des degrés plus ou moins grands de villosité. Les feuilles dites radicales sont beaucoup plus développées[51] que celles insérées sur la hampe, qui sont toujours alternes entre elles[15].

La hampe est glaucescente-pruineuse et légèrement sillonnée. Elle laisse échapper, lorsqu’on la rompt avant sa dessiccation, un suc laiteux qui se concrète à l’air en brunissant. Deux ou trois ombelles la surmontent ; une seule généralement est fertile.

Les graines tantôt lisses, tantôt ondulées, qui sont d’un jaune soufre avant leur complète maturité, prennent, lorsqu’elles sont mûres, une teinte plus foncée au centre, avec les ailes de couleur paille. Ces graines sont, dans certaines régions, autour de Dernah par exemple, attaquées partiellement par le Pentatoma lineata, insecte de l’ordre des hémiptères ; mais à mesure qu’on s’élève au-dessus du niveau de la mer, en se rapprochant du Guégueb ou des ruines de Cyrène (aujourd’hui Grennah), ces insectes disparaissent en grande partie, et le plus grand nombre des ombelles sont intactes. C’est donc par le semis que se fait la reproduction, et c’est le seul mode de multiplication naturelle du Thapsia de la Cyrénaïque.

(Extrait de la Revue horticole, octobre 1875.)

CARTE

DE LA

CYRÉNAÏQUE

avec l’Itineraire suivi par

MR. J. DAVEAU

Chef de la Section des Graines au Muséum

d’Histoire Naturelle de Paris

1875

Saint-Quentin. — Imprimerie Jules Moureau.

NOTES :

[1]Pour éviter toute confusion, nous écrirons toujours Silphion lorsqu’il s’agira de la plante des anciens, et Silphium lorsqu’il s’agira de celle des modernes.

[3]Viviani, Floræ Libycæ, page 117.

[4]Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, vol. IV, pag. 202.

[5]Remarques pour servir à l’interprétation de la plante célèbre, mais aujourd’hui disparue, qui était connue dans l’antiquité sous le nom de Silphion. (Bulletin de l’Académie royale de Danemark). Copenhague, 1869.

[6]Le Dr Laval dit, dans son mémoire : « J’ai fait cuire des tiges de Silphium cyrenaïcum sous la cendre ; elle m’ont paru d’un goût sucré et parfumé. »

Elles m’ont paru !... Que signifie cette appréciation ? C’est donc du bout des lèvres et avec une prudence infinie, que le Dr Laval a goûté ces tiges qu’il avait pourtant fait cuire ? Mais, alors, il avoue par cela même que sa plante n’est pas celle des anciens, celle dont les gourmets mangeaient tous les jours les tiges, les feuilles, les racines et le suc.

[7]« J’ai trouvé le moyen, dit le Dr Laval, d’enlever entièrement la propriété vésicante du Silphium cyrenaïcum, de telle sorte que ce suc a pu être ingéré à doses suffisantes. »

Le procédé est des plus simples ; il a été indiqué, dans une lettre que j’ai sous les yeux, par un de ses amis qui était le préparateur de son extrait à Constantine.

[8]Voir, à l’avant-propos, la lettre du Dr Chartier sur ce sujet.

[9]Voir, au sujet des vertus du Silphium et des guérisons opérées par lui, dans la Revue de thérapeutique médico-chirurgicale, no du 1er janvier 1876, le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Paris (violation de secret médical), contre le Dr X..., l’un des prôneurs du Silphium.

[10]Les médecins homœopathes seront bien surpris sans doute de voir le traitement homœopathique rangé parmi les moyens auxiliaires par des pharmaciens homœopathes.

[11]Un journal de médecine, voué à la défense du Silphium, nous apprend qu’il guérit aussi, depuis quelque temps, la gonorrhée, les ulcères phagédéniques, les abcès froids, la fistule anale et la métrorrhagie.

[12]M. Daveau a rapporté une grande quantité de graines parfaitement intactes ; il aurait pu en récolter des hectolitres.

[13]Ce voyage a été fait depuis cette époque par notre collègue M. Daveau, et la question a été résolue.

[14]Commentaires de Mathiole sur le IIIe livre de Dioscoride, chap. Silphion, Edit. 1525, page 399.

[15]Et non opposées, comme pour la plante des anciens, dont les monnaies donnent les dessins.

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

![[Décoration]](images/decor2.png)

L’HORTICULTEUR FRANÇAIS de 1831. Journal mensuel d’horticulture, 21 volumes. — M. E. Donnaud, éditeur, 9, rue Cassette.170 fr.

NOUVEAU JARDINIER ILLUSTRÉ, par MM. F. Herincq, Alph. Lavallée, L. Neumann, B. Verlot, J.-B. Verlot, A. Pavard et Burel. 1 volume de 1800 pages de texte avec plus de 500 dessins intercalés. — M. E. Donnaud, éditeur.7 fr.

LE RÈGNE VÉGÉTAL, divisé en Botanique générale ; Flore médicale usuelle et industrielle ; Horticulture ; Plantes agricoles et forestières ; Histoire biographique et bibliographique de la botanique, par M. F. Herincq, O. Reveil, agrégé, et Baillon, professeur de sciences naturelles à la Faculté de Médecine de Paris ; Fr. Gérard, botaniste micrographe ; Dupuis, ancien professeur à l’Institut agronomique de Grignon. — M. Guérin, éditeur, 5, rue Bonaparte. 17 volumes dont 9 de texte et 8 d’atlas.800 fr.

MANUEL GÉNÉRAL DES PLANTES, comprenant la description, la culture, l’histoire de plus de 25,000 espèces de plantes cultivées en Europe, par MM. Herincq, Jacques et Duchartre (de l’Institut). 4 volumes. — Librairie agricole, rue Jacob, 26.40 fr.

![[Décoration]](images/decor4.png)

Saint-Quentin. — Imp. Jules Moureau.