Title: Der Untergang des Abendlandes, Erster Band

Author: Oswald Spengler

Release date: October 13, 2025 [eBook #77042]

Language: German

Original publication: München: C.H. Beck, 1919

Credits: Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1920 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Fußnoten wurden am Ende des jeweiligen Abschnitts zusammengefasst.

DER UNTERGANG DES ABENDLANDES

ERSTER BAND: GESTALT UND WIRKLICHKEIT

UMRISSE EINER MORPHOLOGIE

DER WELTGESCHICHTE

VON

OSWALD SPENGLER

ERSTER BAND

GESTALT UND WIRKLICHKEIT

23.–32., UNVERÄNDERTE AUFLAGE

37.–50. TAUSEND

Copr. München 1919. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung

Alle Rechte, insbesondere das Übersetzungsrecht, vorbehalten

[S. vii]

Dies Buch, das Ergebnis dreier Jahre, war in der ersten Niederschrift vollendet, als der große Krieg ausbrach. Es ist bis zum Frühling 1917 noch einmal durchgearbeitet und in Einzelheiten ergänzt und verdeutlicht worden. Die außerordentlichen Verhältnisse haben sein Erscheinen weiterhin verzögert.

Obwohl mit einer allgemeinen Philosophie der Geschichte beschäftigt, bildet es doch in tieferem Sinne einen Kommentar zu der großen Epoche, unter deren Vorzeichen die leitenden Ideen sich gestaltet haben.

Der Titel, seit 1912 feststehend, bezeichnet in strengster Wortbedeutung und im Hinblick auf den Untergang der Antike eine welthistorische Phase vom Umfang mehrerer Jahrhunderte, in deren Anfang wir gegenwärtig stehen.

Die Ereignisse haben vieles bestätigt und nichts widerlegt. Es zeigte sich, daß diese Gedanken eben jetzt und zwar in Deutschland hervortreten mußten, daß der Krieg selbst aber noch zu den Voraussetzungen gehörte, unter welchen die letzten Züge des neuen Weltbildes bestimmt werden konnten.

Denn es handelt sich nach meiner Überzeugung nicht um eine neben andern mögliche und nur logisch gerechtfertigte, sondern um die, gewissermaßen natürliche, von allen dunkel vorgefühlte Philosophie der Zeit. Das darf ohne Anmaßung gesagt werden. Ein Gedanke von historischer Notwendigkeit, ein Gedanke also, der nicht in eine Epoche fällt, sondern der Epoche macht, ist nur in beschränktem Sinne das Eigentum dessen, dem seine Urheberschaft zuteil wird. Er gehört der[S. viii] ganzen Zeit; er ist im Denken aller unbewußt wirksam und allein die zufällige private Fassung, ohne die es keine Philosophie gibt, ist mit ihren Schwächen und Vorzügen das Schicksal — und das Glück — eines Einzelnen.

Ich habe nur den Wunsch beizufügen, daß dies Buch neben den militärischen Leistungen Deutschlands nicht ganz unwürdig dastehen möge.

München, im Dezember 1917

Oswald Spengler

[S. ix]

|

Seite |

|

|

Vorwort |

|

|

Inhaltsverzeichnis |

|

|

Einleitung |

|

|

Das Thema. Vorausbestimmung der Geschichte. Der historische Vergleich. Morphologie der Weltgeschichte — eine neue Philosophie. Für wen gibt es Geschichte? Der antike Mensch ahistorisch. Sein Verhältnis zur Chronologie und Astronomie. Das Weltbild des indischen und ägyptischen Menschen. Mumie und Totenverbrennung als Zeitsymbole. Der westeuropäische Mensch extrem historisch veranlagt. |

|

|

Die Form der Weltgeschichte. „Altertum-Mittelalter-Neuzeit.“ Flachheit des Schemas, Mangel an Proportion. Das Linienförmige. Herkunft aus dem Orient; Addition einer „Neuzeit“ im Abendlande. Zunehmende Zersetzung des Bildes. Westeuropa kein Schwerpunkt. Vollkommener Relativismus. Goethes Methode die einzig historische. „Weltgeschichte“ als Geschichte einer Gruppe hoher Kulturen. Kulturen als Organismen. |

|

|

Das Römertum als Schlüssel zum Verständnis der westeuropäischen Zukunft. Unser bisheriges Verhältnis zur Antike ideologisch oder materialistisch (Nietzsche und Mommsen). Enge beider Standpunkte. „Untergang des Abendlandes“: Das Problem der Zivilisation. Zivilisation als das Ende jeder Kultur. Griechentum und Römertum: Kultur und Zivilisation. Weltstadt und Provinz. Das Imperium Romanum: der normale Endzustand jeder Zivilisation. Gegenwart und Imperialismus. |

|

|

Notwendigkeit des Grundgedankens. Seine Tragweite. Verhältnis zur Philosophie. Inferiorität des heutigen Philosophierens: kein lebendiges Verhältnis zur Zeit. Gibt es noch eine echte Möglichkeit? Nach der systematischen und der ethischen Periode eine letzte, skeptische (historisch-relativistische). Statt des Erkenntnis- und des Wertproblems das Formproblem als Schwerpunkt. Erweiterung der historischen Morphologie zu einer universellen Symbolik. |

|

|

Entstehung des Buches. Anlaß. Inhalt. Ordnung. |

|

|

Tafeln zur vergleichenden Morphologie der Weltgeschichte |

|

|

I. Kapitel: Vom Sinn der Zahlen |

|

|

Grundbegriffe. Richtung und Ausdehnung: chronologische und mathematische Zahl. Die Zahl als Prinzip der Grenzsetzung.[S. x] Keine „Zahl an sich“. Mehrere Mathematiken. Kants Begriff des a priori. Die Form des Erkennens weder konstant noch allgemeingültig: eine Funktion der jeweiligen Kultur. Stile des Erkennens. Innere Verwandtschaft jeder Mathematik mit der Formensprache der gleichzeitigen Künste: euklidische Geometrie und Statuenplastik, Analysis und Kontrapunkt. |

|

|

Die antike Zahl als Größe (Maß). Körperliche, nicht räumliche Ausgedehntheit. Fehlen irrationaler und negativer Zahlen. Weltsystem des Aristarch. Mathematik und Religion. Zahl und Tod. Diophant und die arabische Zahl (Algebra). Descartes und die Analysis des Unendlichen. Die abendländische Zahl als Funktion. Die Geschichte der abendländischen Mathematik eine fortschreitende Emanzipation vom Größenbegriff. Das Irrationale antihellenisch. |

|

|

Weltangst und Weltsehnsucht. Ursprung der mathematischen, religiösen, künstlerischen Formensprache: Ausdruck der Angst vor dem Unbekannten. |

|

|

Geometrie und Arithmetik (Messung und Zählung) veraltete Namen. Die Quadratur des Kreises das klassische antike Grenzproblem. Die Mathematik des Kleinen (der antike Staat). Konstruktion und Operation. Das klassische abendländische Grenzproblem: der Grenzwert der Infinitesimalrechnung (Beziehung zum Barockstil). Überschreitung der Grenze des Sehsinnes durch die Analysis. Das antike Parallelenaxiom und die nichteuklidischen Geometrien. Mehrdimensionale Räume (Punktmannigfaltigkeiten). Letzte Fassung des faustischen Zahlendenkens: Transformations- und Invariantenlehre. Erschöpfung der formalen Möglichkeiten und Ende der westeuropäischen Mathematik. |

|

|

II. Kapitel: Das Problem der Weltgeschichte |

|

|

I. Physiognomik und Systematik |

|

|

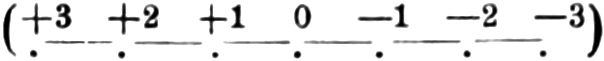

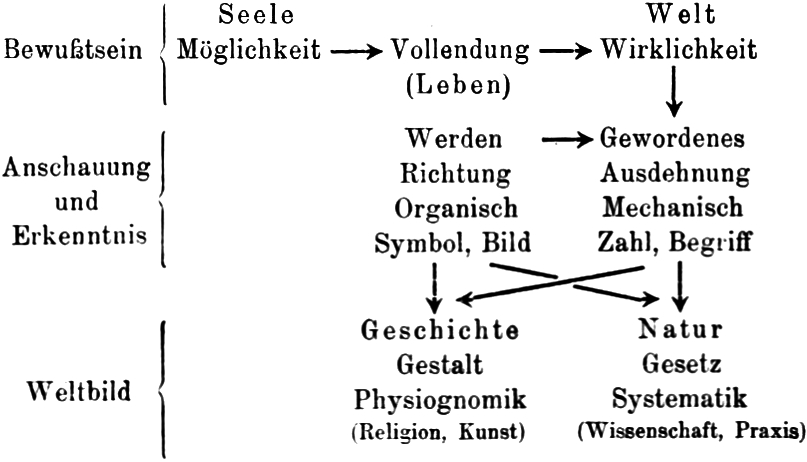

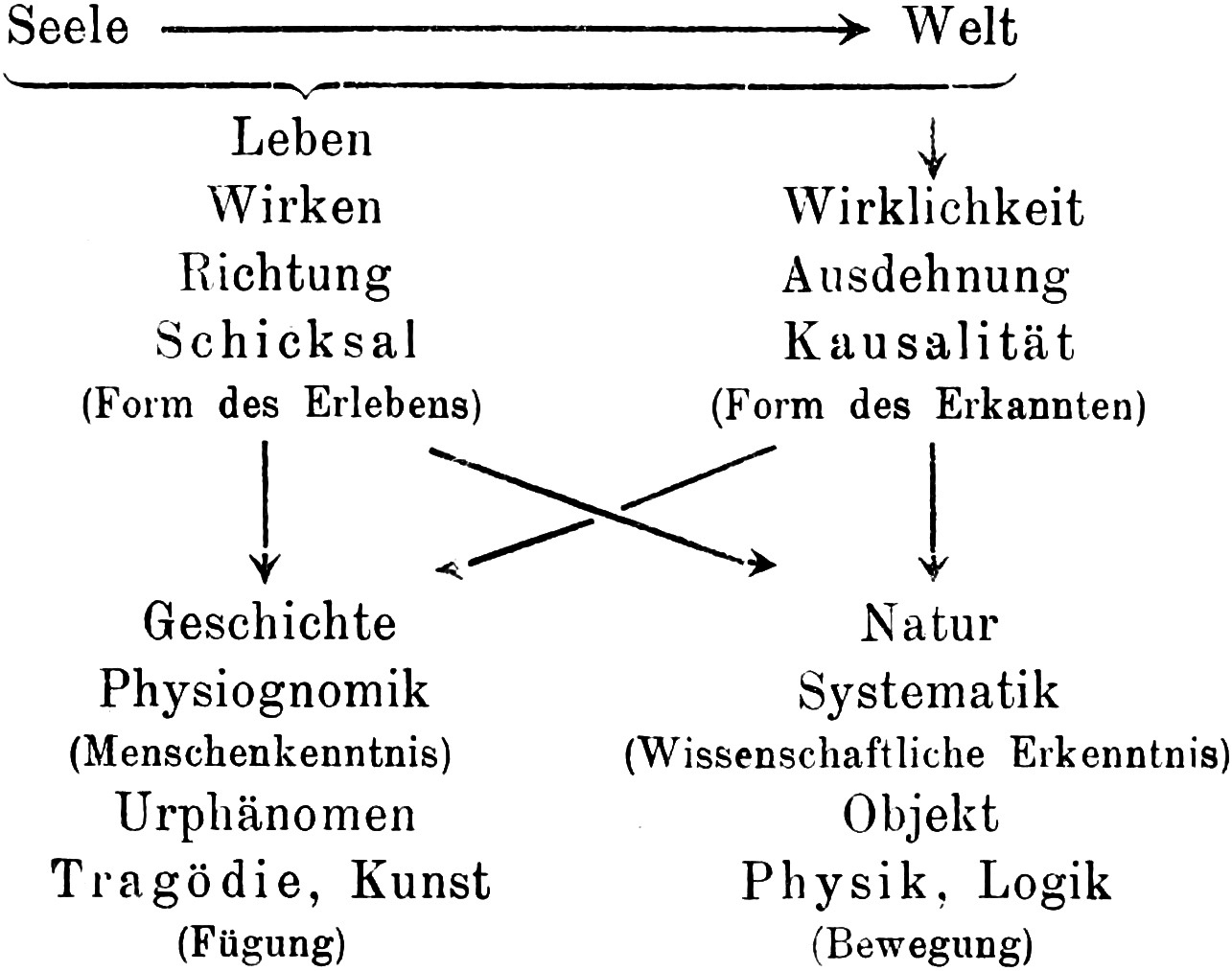

Notwendigkeit einer neuen historischen Methode. Ausschaltung der Ideale und Moralen als Wertmesser der Entwicklung. Geschichte und Natur = Gestalt und Gesetz = Richtung und Ausdehnung. Physiognomik und Systematik als die beiden Arten morphologischer Weltbetrachtung. |

|

|

Was ist eine Kultur? Aufbau der höheren Geschichte. Goethes Urphänomen. Tempo, Lebensdauer, Stil, Tod hoher Kulturen. Wiederholung des Kulturganges im zugehörigen Einzeldasein. Begriff der Homologie von Epochen. Gleichartiger Bau aller Kulturen. Möglichkeit morphologischer Vorausbestimmung und Rekonstruktion historischer Perioden. |

|

|

II. Schicksalsidee und Kausalitätsprinzip |

|

|

Zwei Formen kosmischer Notwendigkeit: organische und anorganische Logik = Schicksal und Kausalität (Lebensgefühl und Erkenntnisform). Beziehung zu Weltsehnsucht und Weltangst.[S. xi] Die kausale Weltform als Versuch des Verstandes, das Schicksal zu überwinden. Schicksal als Daseinsart des Urphänomens. |

|

|

Das Zeitproblem. Mißverständnisse der Systematiker: „Zeit und Raum“. Zeit (Nichtumkehrbarkeit) als Schicksal. Zeit kein Begriff, wissenschaftlich nicht zugänglich. Raumrechnung und Zeitrechnung (das Was und das Wann): die naturhafte und die historische Weltfrage. Mathematik und Chronologie. |

|

|

Zeit, Schicksal und Tragödie. Euklidische und analytische Tragik (Situations- und Entwicklungstragik). Jede Kultur eine eigne Schicksalsidee. Grenzen der Möglichkeit, die „Weltgeschichte der andern“ zu verstehen. Die großen Zeitsymbole als einzige Hilfsmittel: Die Uhr. Bestattungsformen. Kalender. Erotik. Staatsform und Zeitgefühl: der antike, ägyptische und abendländische Staatsgedanke. Stoizismus und Sozialismus: Beziehung zu Plastik und Musik. |

|

|

Schicksal und Zufall. Kausalität und Prädestination. Tragik des Zufälligen (Shakespeare). Tyche und der Stil des antiken Daseins. Astrologie und Orakel. Die antike Schicksalstragödie. Logik der Geschichte: Kolumbus und das spanische Jahrhundert. „Epoche“ und „Episode“. Anonyme und persönliche Form der Geschichte. Das Schicksal Napoleons. Luther. |

|

|

Gibt es eine wirkliche Geschichtswissenschaft? Verwechslung physikalisch-kausaler und historisch-physiognomischer Methoden. Geschichte als „Prozeß“. „Hunger und Liebe.“ Das soziale Drama als Seitenstück zur materialistischen Geschichtsauffassung. Mangel an Skepsis. Letzte Aufgaben. |

|

|

III. Kapitel: Makrokosmos |

|

|

I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem |

|

|

Was ist ein Symbol? Idee des Makrokosmos. Die Welt als Inbegriff von Symbolen in bezug auf eine Seele. Jeder Mensch hat eine eigne Umwelt. Raum und Tod. „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“ Das Raumproblem. Nur die Tiefe („dritte Dimension“) raumbildend. Kants Theorie. Unabhängigkeit der Mathematik von der Anschauung. Variabilität des Sehbildes. Mehrzahl möglicher Raumarten. Raumtiefe = Richtung (Zeit). Identität des Tiefenerlebnisses mit dem Erwachen des Innenlebens. Idealtypus der Ausdehnung: jede Kultur besitzt ein eignes Ursymbol. Das abendländische Ursymbol: der unendliche Raum. Kants Problem für die Griechen gar nicht vorhanden. Der Parallelensatz Euklids und die Vielzahl der Raumstrukturen in der westeuropäischen Mathematik. Das antike Ursymbol: der stoffliche Einzelkörper. |

|

|

II. Apollinische, faustische, magische Seele |

|

|

Olymp und Walhall. Magisches und faustisches Christentum. Der antike Polytheismus (Gott als Körper) und der abendländische Monotheismus (Gott als Raum). Das ägyptische Ursymbol der Weg. Sinn der Pyramidenarchitektur. |

|

|

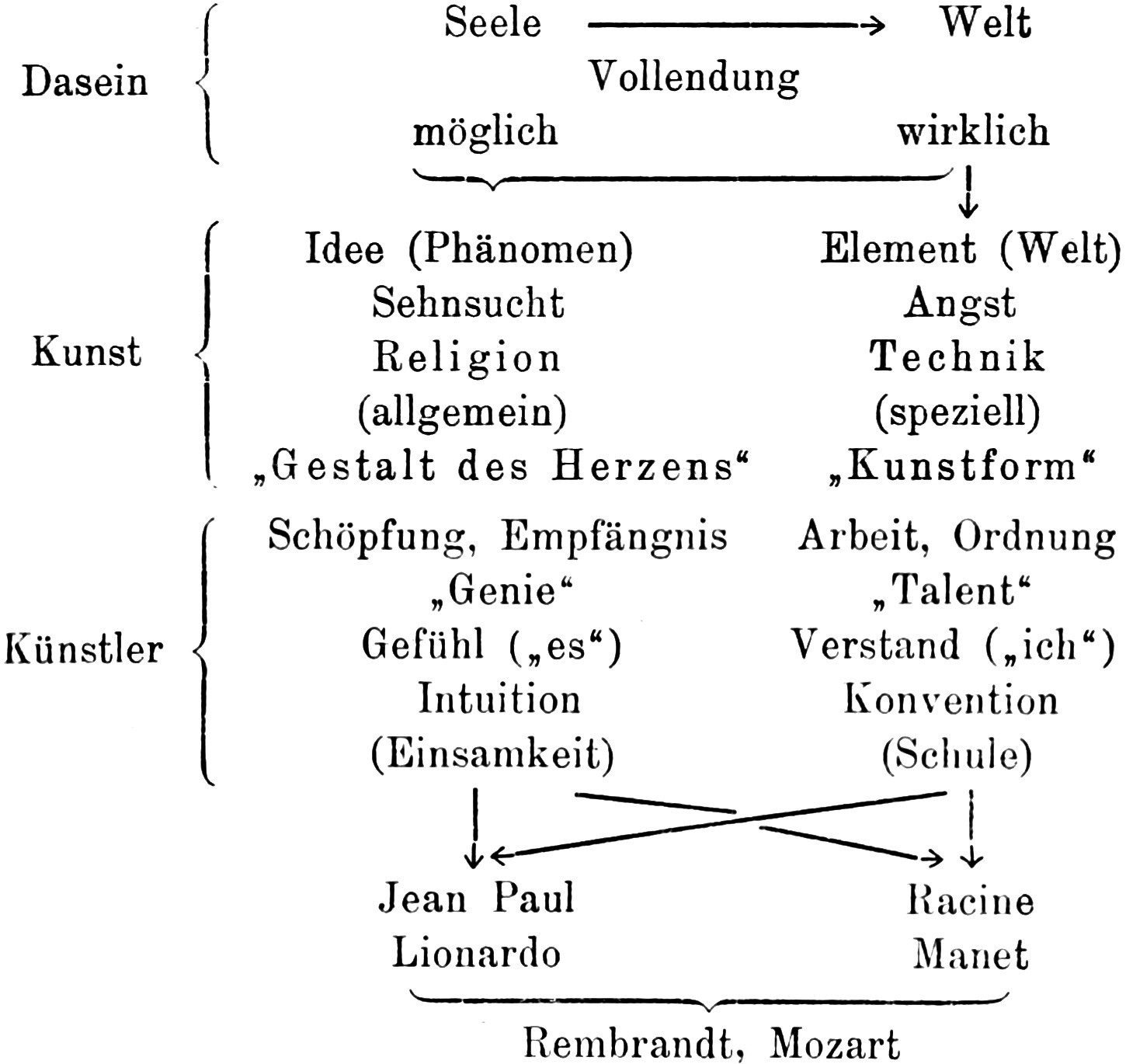

[S. xii]

Doppelsinn der Kunst: Imitation und Symbolik (Weltsehnsucht und Weltangst). Jede Frühkunst Architektur: Stein und Ursymbol. Staatsform und Architekturform; Ausdruck des Willens, der Sorge, der Dauer. Hohenstaufen und Pharaonen. Außenarchitektur und Innenräume. Das Problem des Stils. Einheit und Lebensdauer innerhalb einer Kultur. Der ägyptische Stil als Musterbeispiel einer Stilgeschichte. Koinzidenz seiner Phasen mit denen des abendländischen Stils. Stileinheit von der Romantik bis zum Empire. Verlagerung des Schwepunkts der Stilbildung von der frühen Architektur in eine der bildenden Künste. Dorik und Ionik, Gotik und Barock als Jugend- und Altersphase desselben Stils. Aufgabe der Kunstwissenschaft: vergleichende Biographien der großen Stile. Psychologie der Kunsttechnik. Der wahre Umfang der arabischen Kunst: die altchristlich-„spätantike“ Kunst als Frühzeit, die islamische als Spätzeit. Mosaikmalerei, Arabeske. Verbindung von Rundbogen und Säule arabische Motive. |

|

|

IV. Kapitel: Musik und Plastik |

|

|

I. Die bildenden Künste |

|

|

Unmöglichkeit einer Einteilung der Künste nach stationären technischen Prinzipien. Musik eine bildende Kunst. Auswahl der innerhalb einer Kultur möglichen Künste. Tendenz aller antiken Künste zur Rundplastik (650–350). Beziehung zur euklidischen Geometrie. Die Freskomalerei als Vorstufe. Dementsprechend 1500 bis 1800 Ausbildung der Instrumentalmusik. Kontrapunkt und Analysis: Sieg der Musik über Malerei und Baukunst: Rokoko. |

|

|

Charakter der Renaissance als antigotischer (antimusikalischer) Bewegung. Fresko und Statue in Florenz vom gotischen Formgefühl bestimmt (Bildraum). Linear- und Luftperspektive. Der Park. Die historische Landschaft. |

|

|

Symbolik der Farben. Farben der Nähe und Ferne. Das hellenische Vierfarbenfresko. Blau und Grün Raumfarben. Behandlung des Bildhintergrundes: Verneinung im antiken Fresko, Goldgrund im Mosaik, Tiefenperspektive in der Ölmalerei. Der sichtbare Pinselstrich der Venezianer als Ausdruck des historischen Gefühls. Das Rembrandtbraun. |

|

|

II. Akt und Porträt |

|

|

Das antike und das abendländische Menschenideal: der Körper nach Grenzflächen oder physiognomisch behandelt. Köpfe antiker Statuen. Faustische Akte ein Widerspruch. Das Porträt in Florenz und Venedig. Michelangelo und das Ende der abendländischen Plastik. Lionardo frei von Renaissanceidealen; der Entdecker; Physiologie statt Anatomie. Raffaels sixtinische Madonna die letzte große Linie in der abendländischen Kunst. |

|

|

In jeder Kultur eine Gruppe großer Künste. In der faustischen die Instrumentalmusik, in der apollinischen die Aktplastik[S. xiii] als Mitte. Gleichzeitigkeit der Ausbildung; identische Dauer. Begriff des Impressionismus: Physiognomik des Pinselstrichs. Parallele zur chinesischen Kunst: Park, Musik. Perspektive. Das Freilichtproblem; sein Gegensatz zum Impressionismus von Lionardo bis Rembrandt: Kultur und Zivilisation. Ausgang der westeuropäischen Malerei. |

|

|

Mit Tristan und Parzifal die faustische Musik zu Ende. Bayreuth und Pergamon: Ende der antiken Skulptur. Unmöglichkeit einer organischen Fortentwicklung. Alexandrinismus. Letzte Stadien der ägyptischen und antiken Kunst. |

|

|

V. Kapitel: Seelenbild und Lebensgefühl |

|

|

I. Die Form der Seele |

|

|

Unmöglichkeit einer Wissenschaft von der Seele. Das Bild der Seele in jeder Kultur eine Funktion des Weltbildes. „Seelenkörper“ und „Seelenraum“ der antiken und abendländischen Psychologie. Der „Wille“ als Repräsentant des historischen Gefühls. Der Wille zur Macht: seelische Dynamik. Wille und „Charakter“ (Porträt, Biographie). Antik die „Haltung“ (Statue). Apollinische und faustische Tragik: Attitüdendrama und Charakterdrama (anekdotisch und biographisch). Der Held als Dulder oder Täter. Der Begriff der Katharsis und der Stoizismus. Die drei Einheiten: Formideal der Statue. Tages- und Nachtkunst. |

|

|

Popularität und Esoterik, Hingabe und Überwindung. „Kenner und Laie“ als Ausdruck der Distanzenergie. Steigende Esoterik der westeuropäischen Geistigkeit. Verhältnis des Kunstwerkes zum Betrachter: arabische, chinesische, abendländische Malperspektive. Das astronomische Weltbild. Raumerweiternde Kraft des Fernrohrs. Segelschiffahrt. Kolumbus. Die Antike und die Umschiffung Afrikas. Antikes und nordisches Heimatgefühl. Der apollinische und faustische Staatsgedanke. Zwei Arten von Kolonisation. Weltmachtpläne unantik. |

|

|

II. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus |

|

|

„Du sollst“ die spezifisch faustische Form der Moral (Wille zur Macht, Tat, Raum). Antik die Interesselosigkeit an einer Umwandlung der Welt (Ataraxia). Moral die unveränderliche Struktur des lebendigen Seins. Jede Kultur besitzt eine eigne und einzige Grundform. Beziehung zur Mathematik: „euklidische“ (Haltungs-) und „analytische“ (Willens-)ethik. Katharsis und Nirwana. Moralische Theorie und Praxis. Nicht Mitleids-, sondern „Herrenmoral“ faustisch: praktische Dynamik. Verhältnis von Ethik und Logik. |

|

|

Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus. Verwandlung von Kultur in Zivilisation. Buddha, Sokrates, Rousseau die Wortführer anbrechender Zivilisationen. Tragische und Plebejermoral: Äschylus und die Stoa, Shakespeare und die Gegenwart. [S. xiv]Der Kulturbegriff der Tat und der zivilisierte Begriff der Arbeit. „Rückkehr zur Natur“ in allen drei Fällen. Der ursprüngliche Buddhismus keine Religion, dem Christentum nicht verwandt. Kultur und Religion, Zivilisation und Irreligion. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus formverwandte praktische Weltstimmungen. Die metaphysisch-systematische und die sozialethische Periode jeder Philosophie (Indien, Antike, Abendland). Der Weltstadtmensch Objekt der neuen Denkweise. Rhetorik und Journalismus. Die buddhistische Agitation. Paulus gegen Bonifacius. |

|

|

Zwei richtige Auffassungen des Sozialismus: als Form der Zukunft und als Form des Niedergangs. Der unbewußte Sozialismus. Alle Römer unbewußte Stoiker. Ausgang des Sozialismus von Kant: der kategorische Imperativ auf das Politische, Soziale, Wirtschaftliche angewandt. Das Recht auf Arbeit als faustisches Gegenstück des antiken „panem et circenses“. Praktische Statik und Dynamik. Der Wille zur Zukunft und das „dritte Reich“ (Ibsen). Ursprung des abendländischen Bildes der Weltgeschichte: Altertum — Mittelalter — Neuzeit: Richtungsenergie. |

|

|

Geschichte der Philosophie ein morphologisches Problem. Kulturphilosophie und zivilisierte Philosophie. Die ethische Periode der „Philosophie ohne Mathematik“. Wachsende Bedeutungslosigkeit metaphysischer Fragen seit Aristoteles und Kant. Der nationalökonomische Charakter der westeuropäischen Ethik: die Schule Hegels. Schopenhauers System eine Antizipation des Darwinismus. Darwins Theorie nationalökonomischer Herkunft. Der Übermensch. Nietzsche und Shaw: die Züchtungsidee als letzte Konsequenz der ethischen Dynamik des „Du sollst“. Gang der Philosophie des 19. Jahrhunderts. Letzte Möglichkeit: der historisch-psychologische Skeptizismus. |

|

|

VI. Kapitel: Faustische und apollinische Naturerkenntnis |

|

|

Das Ziel der Naturwissenschaft, reine Mechanik zu werden: eine Illusion. Jedes Naturgesetz Zahl und Bild. Alle Grundbegriffe der modernen Physik rein faustischer Natur. Jedes „Wissen“ von der Natur von einer voraufgegangenen Religion abhängig. Die antike Physik Statik, die arabische Alchymie, die abendländische Dynamik. Alchymie und Chemie. Antike und westeuropäische Atomtheorie: Miniaturformen und Minimalquanta (Gestalteinheit und Wirkungseinheit) Stoizismus und Sozialismus der Atome; Beziehung zu politischen Formen. |

|

|

Das Bewegungsproblem Mittelpunkt jeder Physik. Seine Unlösbarkeit. Die Eleaten. Die Mechanik von Hertz. Der physikalische Begriff der Notwendigkeit. Kausalität (Naturgesetz) eine spezifisch westeuropäische Fassung. Andre Möglichkeiten. Das Bedingte in unserm Begriff der Erfahrung. |

|

|

Gottgefühl und Naturerkenntnis. „Kraft und Masse“ und der[S. xv] Barockstil. Die Bewegung Ausgangspunkt für Religion und Physik. Die Theorie als Mythus. „Stoff und Form“ — „Kraft und Masse“: Gott als höchste Gestalt oder als höchste Kraft. Entstehung des großen Mythus in der Frühzeit jeder Kultur. Der faustische Mythus 900–1200 entstanden: Identität katholischer, heidnisch-nordischer und ritterlich-epischer Vorstellungen. Der olympische Mythus und die Körpergeometrie. Apollinische und faustische Naturwesen: beseelte Dinge (Nymphen) und seelenerfüllte Räume (Elfen). Altrömische Gottheiten. Der Kaiserkult die letzte religiöse Schöpfung der Antike. Die spätantiken Kulte als magischer Monotheismus: Auflösung aller Gestalten in ein Prinzip. |

|

|

Der Atheismus als Negation einer bestimmten Form von Religiosität. Das Christentum vom antiken Standpunkt atheistisch. Antike Intoleranz gegen Kultfrevel, abendländische gegen dogmatische Abweichungen (Scheiterhaufen, Guillotine), Kultfreiheit und Gewissensfreiheit. |

|

|

Die faustische Physik als Dogma von der Kraft. Der Kraftbegriff religiösen Ursprungs. Seine Entwicklung. Galileis Übergang von der Renaissancestatik zur Dynamik. |

|

|

Die moderne Physik an der Grenze ihrer formalen Möglichkeiten. Steigende Zweifel an allen Grundbegriffen. Bedeutung der Relativitätstheorie: Zerstörung des newtonischen Weltbildes. Die Entropielehre: Mit dem Phänomen der Nichtumkehrbarkeit der Kreisprozesse dringt ein historisches Motiv in das Naturbild. Dementsprechend Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung statt exakter Mathematik. Die Atomzerfallhypothese und die Schicksalsidee. Die Entropie und der Mythus der Götterdämmerung. |

|

|

Ausgang der westeuropäischen Wissenschaft: Selbstvernichtung durch intellektuelle Verfeinerung. Wachsende Konvergenz von Physik, Chemie, Mathematik und Erkenntnistheorie. Endziel: Auflösung der gesamten wissenschaftlichen Substanz in einen Komplex von Funktionen. Reine Morphologie mathematisch-logischer Erkenntnisformen. Rückkehr der Erkenntnis zum Ausgangspunkt: Skeptizismus. |

[S. 1]

[S. 3]

In diesem Buche wird zum ersten Male der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf der Erde in Vollendung begriffen ist, derjenigen Westeuropas, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen.

Die Möglichkeit, eine Aufgabe von so ungeheurer Tragweite zu lösen, ist bis heute offenbar nicht ins Auge gefaßt und wenn dies der Fall war, die Mittel, sie zu behandeln, nicht erkannt oder in unzulänglicher Weise gehandhabt worden.

Gibt es eine Logik der Geschichte? Gibt es jenseits von allem Zufälligen und Unberechenbaren der singulären Ereignisse eine sozusagen metaphysische Struktur der historischen Menschheit, die von den weithin sichtbaren, populären, geistig-politischen Gebilden der Oberfläche wesentlich unabhängig ist? Die diese Wirklichkeit geringeren Ranges vielmehr erst hervorruft? Erscheinen die großen Momente der Weltgeschichte dem verstehenden Auge vielleicht immer wieder in einer Gestalt, die Schlüsse zuläßt? Und wenn — wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen? Ist es möglich, im Leben selbst — denn menschliche Geschichte ist der Inbegriff von ungeheuren Lebensläufen, als deren Ich und Person schon der Sprachgebrauch unwillkürlich Individuen höherer Ordnung wie „die Antike“, „die chinesische Kultur“ oder „die moderne Zivilisation“ denkend und handelnd einführt — die Stufen aufzufinden, die durchschritten werden müssen und in einer Ordnung, die keine Ausnahme zuläßt? Haben die für alles Organische grundlegenden Begriffe Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer in diesem Kreise vielleicht einen strengen Sinn, den noch niemand erschlossen hat? Liegen, kurz gesagt, allem Historischen allgemeine biographische Urformen zugrunde?

[S. 4]

Der Untergang des Abendlandes, zunächst ein örtlich und zeitlich beschränktes Phänomen wie das ihm entsprechende des Unterganges der Antike, ist, wie man sieht, ein philosophisches Thema, das, in seiner ganzen Schwere begriffen, alle großen Fragen des Seins in sich schließt.

Will man erfahren, in welcher Gestalt das Erlöschen der abendländischen Kultur vor sich geht, so muß man zuvor erkannt haben, was Kultur ist, in welchem Verhältnis sie zur sichtbaren Geschichte, zum Leben, zur Seele, zur Natur, zum Geiste steht, unter welchen Formen sie in Erscheinung tritt und inwiefern diese Formen — Völker, Sprachen und Epochen, Schlachten und Ideen, Staaten und Götter, Künste und Kunstwerke, Wissenschaften, Rechte, Wirtschaftsformen und Weltanschauungen, große Menschen und große Ereignisse — Symbole und als solche zu deuten sind.

Das Mittel, tote Formen zu begreifen, ist das mathematische Gesetz. Das Mittel lebendige Formen zu verstehen, ist die Analogie. Auf diese Weise unterscheiden sich Polarität und Periodizität der Welt.

Das Bewußtsein davon, daß die Zahl der historischen Erscheinungsformen eine begrenzte ist, daß Zeitalter, Epochen, Situationen, Personen sich dem Typus nach wiederholen, war immer vorhanden. Man hat das Auftreten Napoleons kaum je ohne einen Seitenblick auf Cäsar und Alexander behandelt, von denen der erste, wie man sehen wird, morphologisch unzulässig, der zweite richtig war. Napoleon selbst fand die Verwandtschaft seiner Lage mit der Karls des Großen heraus. Der Konvent sprach von Karthago, wenn er England meinte, und die Jakobiner nannten sich Römer. Man hat, mit sehr verschiedenem Recht, Florenz mit Athen, Buddha mit Christus, das Urchristentum mit dem modernen Sozialismus, die römischen Finanzgrößen der Zeit Cäsars mit den Yankees verglichen. Petrarka, der erste leidenschaftliche Archäologe — die Archäologie ist selbst ein Ausdruck des Gefühls, daß Geschichte sich wiederholt — dachte in bezug auf sich an Cicero und erst[S. 5] vor kurzem noch Cecil Rhodes, der Organisator des englischen Südafrika, der die antiken Cäsarenbiographien in eigens für ihn angefertigten Übersetzungen in seiner Bibliothek besaß, an Kaiser Hadrian. Es war das Verderben Karls XII. von Schweden, daß er von Jugend auf das Leben Alexanders von Curtius Rufus in der Tasche trug und diesen Eroberer kopieren wollte.

Friedrich der Große bewegt sich in seinen politischen Denkschriften — wie den Considerations von 1738 — mit vollkommener Sicherheit in Analogien, um seine Auffassung der weltpolitischen Situation zu kennzeichnen, so wenn er die Franzosen mit den Makedoniern unter Philipp den Griechen — Deutschen — gegenüber vergleicht. „Schon sind die Thermopylen Deutschlands, Elsaß und Lothringen, in Philipps Hand.“ Damit war die Politik des Kardinals Fleury vorzüglich getroffen. Hier findet sich weiterhin der Vergleich zwischen der Politik der Häuser Habsburg und Bourbon und den Proskriptionen des Antonius und Oktavian.

Aber das alles blieb fragmentarisch und willkürlich und entsprach in der Regel mehr einem augenblicklichen Hange, sich dichterisch und geistreich auszudrücken, als einem tieferen historischen Formgefühl.

So sind die Vergleiche Rankes, eines Meisters der kunstvollen Analogie, zwischen Kyaxares und Heinrich I., den Einfällen der Kimmerier und Magyaren morphologisch bedeutungslos, nicht viel weniger der oft wiederholte zwischen den hellenischen Stadtstaaten und den Renaissancerepubliken, von tiefer, aber zufälliger Richtigkeit dagegen der zwischen Alkibiades und Napoleon. Sie sind bei ihm wie bei andern aus einem plutarchischen, d. h. volkstümlich romantischen Geschmack vollzogen worden, der lediglich die Ähnlichkeit der Szene auf der Weltbühne ins Auge faßt, nicht im strengen Sinne des Mathematikers, der die innere Verwandtschaft zweier Gruppen von Differentialgleichungen erkennt, an denen der Laie nichts als Differenzen sieht.

Man bemerkt leicht, daß im Grunde die Laune, nicht eine Idee, nicht das Gefühl einer Notwendigkeit die Wahl der Bilder bestimmt. Von einer Technik des Vergleichens blieben wir[S. 6] weit entfernt. Sie treten, gerade heute, massenhaft auf, aber planlos und ohne Zusammenhang und wenn sie einmal in einem tiefen, noch festzustellenden Sinne treffend sind, so verdankt man es dem Glück, seltener dem Instinkt, nie einem Prinzip. Noch hat niemand daran gedacht, hier eine Methode auszubilden. Man hat nicht im entferntesten geahnt, daß hier eine Wurzel, und zwar die einzige liegt, aus der eine große Lösung des Problems der Geschichte hervorgehen kann.

Die Vergleiche könnten das Glück des historischen Denkens sein, insofern sie die organische Struktur des Geschehens bloßlegen. Ihre Technik müßte unter der Einwirkung einer umfassenden Idee und also bis zur wahllosen Notwendigkeit, bis zur logischen Meisterschaft ausgebildet werden. Sie waren bisher ein Unglück, weil sie als eine bloße Angelegenheit des Geschmackes den Historiker der Einsicht und der Mühe überhoben, die Formensprache der Geschichte und ihre Analyse als seine schwerste und nächste, heute noch nicht einmal begriffene, geschweige denn gelöste Aufgabe zu betrachten. Sie waren teils oberflächlich, wenn man z. B. Cäsar den Begründer einer römischen Staatszeitung nannte, oder, noch schlimmer, entlegene, höchst komplexe und uns innerlich sehr fremde Phänomene des antiken Daseins mit Modeworten wie Sozialismus, Impressionismus, Kapitalismus, Klerikalismus belegte, teils von einer bizarren Verkehrtheit wie der Brutuskult, den man im Jakobinerklub trieb — den jenes Millionärs und Wucherers Brutus, der als Führer des römischen Uradels unter dem Beifall des patrizischen Senats den Mann der Demokratie erstach.

Und so erweitert sich die Aufgabe, die ursprünglich ein begrenztes Problem der modernen Zivilisation umfaßte, zu einer völlig neuen Philosophie, der Philosophie der Zukunft, wenn aus dem metaphysisch erschöpften Boden des Abendlandes überhaupt noch eine hervorgehen kann, der einzigen, die wenigstens zu den Möglichkeiten des westeuropäischen Geistes in seinen[S. 7] letzten Stadien gehört: zur Idee einer Morphologie der Weltgeschichte, der Welt als Geschichte, die im Gegensatz zur Morphologie der Natur, bisher dem einzigen Thema der Philosophie, alle Gestalten und Bewegungen der Welt in ihrer tiefsten und letzten Bedeutung noch einmal, aber in einer ganz andern Ordnung, nicht zum Gesamtbilde alles Erkannten, sondern zu einem Bilde des Lebens, nicht des Gewordenen, sondern des Werdens, zusammenfaßt.

Die Welt als Geschichte, aus ihrem Gegensatz, der Welt als Natur, begriffen, geschaut, gestaltet — das ist ein neuer Aspekt des Daseins, der bis heute nie angewandt, vielleicht dunkel gefühlt, oft geahnt, nie mit allen seinen Konsequenzen gewagt worden ist. Hier liegen zwei mögliche Arten vor, wie der Mensch seine Umwelt besitzen, erleben kann. Ich trenne der Form, nicht der Substanz nach mit vollster Schärfe den organischen vom mechanischen Welteindruck, den Inbegriff der Gestalten von dem der Gesetze, das Bild und Symbol von der Formel und dem System, das Einmalig-Wirkliche vom Beständig-Möglichen, das Ziel der planvoll ordnenden Einbildungskraft von dem der zweckmäßig zergliedernden Erfahrung oder, um einen noch nie bemerkten, sehr bedeutungsvollen Gegensatz schon hier zu nennen, den Geltungsbereich der chronologischen von dem der mathematischen Zahl.[1]

Es kann sich demnach in einer Untersuchung wie der vorliegenden nicht darum handeln, die an der Oberfläche des Tages sichtbar werdenden Ereignisse geistig-politischer Art als solche hinzunehmen, nach Ursache und Wirkung zu ordnen und in[S. 8] ihrer scheinbaren, verstandesmäßig faßlichen Tendenz zu verfolgen. Eine derartige — „pragmatische“ — Behandlung der Historie würde nichts als ein Stück verkappter Naturwissenschaft sein, woraus die Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung kein Hehl machen, während ihre Gegner sich nur der Identität des beiderseitigen Verfahrens nicht hinreichend bewußt sind. Es handelt sich nicht um das, was die greifbaren Tatsachen der Geschichte an und für sich, als Erscheinungen zu irgend einer Zeit sind, sondern um das, was sie durch ihre Erscheinung bedeuten, andeuten. Die Historiker der Gegenwart glauben ein übriges zu tun, wenn sie religiöse, soziale und allenfalls kunsthistorische Einzelheiten heranziehen, um den politischen Sinn einer Epoche zu „illustrieren“. Aber sie vergessen das Entscheidende — entscheidend nämlich, insofern sichtliche Geschichte Ausdruck, Zeichen, formgewordenes Seelentum ist. Ich habe noch keinen gefunden, der mit dem Studium dieser morphologischen Verwandtschaften Ernst gemacht hätte, der über den Bereich politischer Tatsachen hinaus die letzten und tiefsten Gedanken der Mathematik der Hellenen, Araber, Inder, Westeuropäer, den Sinn ihrer frühen Ornamentik, ihrer architektonischen, metaphysischen, dramatischen, lyrischen Urformen, die Auswahl und Richtung ihrer großen Künste, die Einzelheiten ihrer künstlerischen Technik und Stoffwahl eingehend gekannt, geschweige denn in ihrer entscheidenden Bedeutung für die Formprobleme des Historischen erkannt hätte. Wer weiß es, daß zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip der Zeit Ludwigs XIV., zwischen der antiken Staatsform der Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bahnen, Fernsprecher und Fernwaffen, zwischen der kontrapunktischen Instrumentalmusik und dem wirtschaftlichen Kreditsystem ein tiefer Zusammenhang der Form besteht? Selbst die realsten Faktoren der Politik nehmen, aus dieser Perspektive betrachtet, einen höchst transzendenten Charakter an und es geschieht vielleicht zum ersten Male, daß Dinge wie das ägyptische Verwaltungssystem, das antike Münzwesen, die analytische Geometrie, der Scheck,[S. 9] der Suezkanal, der chinesische Buchdruck, das preußische Heer und die römische Straßenbautechnik gleichmäßig als Symbole aufgefaßt und als solche gedeutet werden.

An diesem Punkte stellt es sich heraus, daß es eine spezifisch historische Art des Erkennens noch gar nicht gibt. Was man so nennt, zieht seine Methoden fast ausschließlich aus dem Gebiete des Wissens, auf welchem allein Methoden der Erkenntnis zur strengen Ausbildung gelangt sind, aus der Physik. Man glaubt Geschichtsforschung zu treiben, wenn man den gegenständlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung verfolgt. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß die Philosophie alten Stils an eine andre Möglichkeit der Beziehung des Geistes auf die Welt nie gedacht hat. Kant, der in seinem Hauptwerk die formalen Regeln der Erkenntnis feststellte, zog, ohne daß weder er noch irgend ein anderer es bemerkt hätte, allein die Natur als Objekt der Verstandestätigkeit in Betracht. Wissen ist für ihn mathematisches Wissen. Wenn er von angebornen Formen der Anschauung und Kategorien des Verstandes spricht, so denkt er nie an das ganz andersgeartete Begreifen historischer Phänomene, und Schopenhauer, der von Kants Kategorien bezeichnenderweise nur die der Kausalität gelten läßt, redet nur mit Verachtung von der Geschichte.[2] Daß außer der Notwendigkeit von Ursache und Wirkung — ich möchte sie die Logik des Raumes nennen — im Leben auch noch die organische Notwendigkeit des Schicksals — die Logik der Zeit — eine Tatsache von tiefster innerster Gewißheit ist, eine Tatsache, welche das gesamte mythologische, religiöse und künstlerische Denken ausfüllt, die das Wesen und den Kern aller Geschichte im Gegensatz zur Natur ausmacht, die aber den Erkenntnisformen, welche die „Kritik der reinen Vernunft“ untersucht, unzugänglich ist, das ist noch nicht in den Bereich intellektueller Formulierung gedrungen. Die Philosophie ist,[S. 10] wie Galilei an einer berühmten Stelle seines Saggiatore sagt, im großen Buche der Natur „scritta in lingua matematica“. Aber wir warten heute noch auf die Antwort eines Philosophen, in welcher Sprache die Geschichte geschrieben und wie diese zu lesen ist.

Die Mathematik und das Kausalitätsprinzip führen zu einer naturhaften, die Chronologie und die Schicksalsidee zu einer historischen Ordnung der Erscheinung. Beide Ordnungen umfassen die ganze Welt. Nur das Auge, in dem und durch das sich diese Welt verwirklicht, ist ein anderes.

Natur ist die Gestalt, unter welcher der Mensch hoher Kulturen den unmittelbaren Eindrücken seiner Sinne Einheit und Bedeutung gibt. Geschichte ist diejenige, aus welcher seine Einbildungskraft das lebendige Dasein der Welt in bezug auf das eigene Leben zu begreifen und diesem damit eine vertiefte Wirklichkeit zu verleihen sucht. Ob er dieser Gestaltungen fähig ist und welche von ihnen sein waches Bewußtsein beherrscht, das ist eine Urfrage aller menschlichen Existenz.

Hier liegen zwei Möglichkeiten der Weltbildung durch den Menschen vor. Damit ist schon gesagt, daß es nicht notwendig Wirklichkeiten sind. Fragen wir also im folgenden nach dem Sinn aller Geschichte, so ist zuerst eine Frage zu erledigen, die bisher nie gestellt worden ist. Für wen gibt es Geschichte? Eine paradoxe Frage, wie es scheint. Ohne Zweifel für jeden, insofern jeder Glied und Element der Geschichte ist. Aber man bedenke, daß die Gesamtheit der Geschichte wie das Ganze der Natur — das eine wie das andere ein Erscheinungsbild — einen Geist voraussetzt, in dem und durch den es Wirklichkeit ist. Ohne Subjekt gibt es kein Objekt. Sehen wir von aller Theorie ab, der die Philosophen tausend Fassungen gegeben haben, so steht es doch fest, daß Erde und Sonne, die Natur, der Raum, das Weltall ein persönliches Erlebnis und in ihrem So-und-nicht-anders-sein abhängig vom menschlichen Bewußtsein sind. Aber dasselbe gilt vom[S. 11] Weltbilde der Geschichte, dem werdenden, nicht dem ruhenden All, und selbst wenn man wüßte, was sie ist, so weiß man noch nicht, für wen sie es ist. Sicher nicht für „die Menschheit“. Das ist unsre, die westeuropäische Empfindung, aber wir sind nicht die „Menschheit“. Sicherlich gab es nicht nur für den Urmenschen, sondern auch für den Menschen gewisser hoher Kulturen keine Weltgeschichte, keine Welt als Geschichte. Wir wissen alle, daß in unserem kindlichen Weltbewußtsein zunächst nur naturhafte und kausale Züge und erst sehr viel später solche historischer Art, z. B. ein bestimmtes Zeitgefühl, hervortreten. Das Wort Ferne gewinnt für uns viel eher einen greifbaren Inhalt als das Wort Zukunft. Aber wie, wenn eine ganze Kultur, ein hohes Seelentum auf diesem ahistorischen Geiste beruht? Wie muß ihr die Wirklichkeit erscheinen? Die Welt? Das Leben? Bedenken wir, daß sich im Weltbewußtsein der Hellenen alles Erlebte, nicht nur die eigne persönliche, sondern die allgemeine Vergangenheit sofort in Mythus, d. h. in Natur, in zeitlose, unbewegliche, entwicklungslose Gegenwart verwandelte, dergestalt, daß die Geschichte Alexanders des Großen noch vor seinem Tode für das antike Gefühl mit der Dionysoslegende zu verschwimmen begann und daß Cäsar seine Abstammung von Venus mindestens nicht als widersinnig empfand, so müssen wir zugestehen, daß uns Menschen des Abendlandes mit dem starken Gefühl für zeitliche Distanzen ein Nacherleben solcher Seelenzustände beinahe unmöglich ist, daß wir aber nicht das Recht haben, dem Problem der Geschichte gegenüber von dieser Tatsache einfach abzusehen.

Was Tagebücher, Selbstbiographien, Bekenntnisse für den einzelnen, das bedeutet Geschichtsforschung im weitesten Umfange, wo sie auch alle Arten psychologischer Analyse fremder Völker, Zeiten, Sitten einschließt, für die Seele ganzer Kulturen. Aber die antike Kultur besaß kein Gedächtnis in diesem spezifischen Sinne, kein historisches Organ. Das Gedächtnis des antiken Menschen — wobei wir allerdings einen aus unserem seelischen Habitus abgeleiteten Begriff ohne weiteres einer fremden Seele aufprägen — ist etwas ganz anderes, weil hier Vergangenheit und Zukunft als ordnende[S. 12] Perspektiven im Bewußtsein fehlen und die reine „Gegenwart“, die Goethe an allen Äußerungen antiken Lebens, an der Plastik insbesondere so oft bewunderte, es mit einer uns ganz unbekannten Mächtigkeit ausfüllt. Diese reine Gegenwart, deren größtes Symbol die dorische Säule ist, stellt in der Tat eine Verneinung der Zeit (der Richtung) dar. Für Herodot und Sophokles wie für Themistokles und für einen römischen Konsul verflüchtigt sich die Vergangenheit alsbald in einen zeitlos ruhenden Eindruck von polarer, nicht periodischer Struktur, — denn das ist der letzte Sinn durchgeistigter Mythenbildung — während sie für unser Weltgefühl und inneres Auge ein periodisch klar gegliederter, zielvoll gerichteter Organismus von Jahrhunderten oder Jahrtausenden ist. Dieser Hintergrund aber gibt dem Leben, dem antiken wie dem abendländischen, erst seine besondere Farbe. Was der Grieche Kosmos nannte, war das Bild einer Welt, die nicht wird, sondern ist. Folglich war der Grieche selbst ein Mensch, der niemals wurde, sondern immer war.

Deshalb hat der antike Mensch, obwohl er die strenge Chronologie, die Kalenderrechnung und damit das starke, in großartiger Beobachtung der Gestirne und in der exakten Messung gewaltiger Zeiträume sich offenbarende Gefühl für die Ewigkeit und die Nichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks in der babylonischen und ägyptischen Kultur sehr wohl kannte, sich innerlich nichts davon zu eigen gemacht. Was seine Philosophen gelegentlich erwähnen, haben sie nur gehört, nicht geprüft. Weder Plato noch Aristoteles besaßen eine Sternwarte. In den letzten Jahren des Perikles wurde in Athen ein Volksbeschluß gefaßt, der jeden mit der schweren Klageform der Eisangelie bedrohte, der astronomische Theorien verbreitete. Es war ein Akt von tiefster Symbolik, in dem sich der Wille der antiken Seele aussprach, die Ferne in jedem Sinne aus ihrem Weltbewußtsein zu streichen.

Deshalb begannen die Hellenen erst dann — in der Person des Thukydides — ernsthaft über ihre Geschichte nachzudenken, als sie innerlich so gut wie abgeschlossen war. Aber selbst Thukydides, dessen methodische Grundsätze in der Einleitung seines Werkes sich sehr westeuropäisch ausnehmen,[S. 13] faßte sie doch so auf, daß er geschichtliche Einzelheiten erdichtet, sobald es ihm angemessen erscheint. Das wirkt bei ihm als künstlerisches Prinzip, aber gerade das nennen wir Mythenbildung. Von einem echten Sinn für die Bedeutung chronologischer Zahlen ist nicht die Rede. Im 3. Jahrhundert schrieben Manetho und Berossos — also Nichtgriechen — gründliche Quellenwerke über Ägypten und Babylon, zwei Länder, die sich auf Astronomie und also auch auf Historie verstanden. Aber der gebildete Grieche und Römer kümmerte sich wenig darum und zog weiterhin die romanhaften Phantastereien eines Hekataios und Ktesias vor.[3]

Infolgedessen ist die antike Geschichte bis auf die Perserkriege herab, aber auch noch die Struktur sehr viel späterer Perioden das Produkt wesentlich mythischen Denkens. Die Verfassungsgeschichte Spartas — Lykurg, dessen Biographie mit allen Einzelheiten erzählt wird, war vermutlich eine unbedeutende Waldgottheit des Taygetos — ist eine Dichtung der hellenistischen Zeit und die Erfindung der römischen Geschichte vor Hannibal war noch zur Zeit Cäsars nicht zum Stillstand gekommen. Es kennzeichnet den antiken Sinn des Wortes Geschichte, daß die alexandrinische Romanliteratur stofflich den stärksten Einfluß auf die ernsthafte politische und religiöse Historik ausübte. Man dachte gar nicht daran, ihren Inhalt von aktenmäßigen Daten grundsätzlich zu unterscheiden. Als Varro[S. 14] gegen Ende der Republik daran ging, die aus dem Bewußtsein des Volkes rasch schwindende römische Religion zu fixieren, teilte er die Gottheiten, deren Dienst vom Staate aufs peinlichste ausgeübt wurde, in di certi und di incerti ein — solche, von denen man noch etwas wußte, und solche, von denen trotz des fortdauernden öffentlichen Kultes nur der Name geblieben war. In der Tat war die Religion der römischen Gesellschaft seiner Zeit — wie sie nicht nur Goethe, sondern selbst Nietzsche ohne Argwohn aus den römischen Dichtern hinnahmen — größtenteils ein Erzeugnis der hellenisierenden Literatur und fast ohne Zusammenhang mit dem alten Kultus, den niemand mehr verstand.

Mommsen hat den westeuropäischen Standpunkt klar formuliert, als er die römischen Historiker — Tacitus ist vor allem gemeint — Leute nannte, „die das sagen, was verschwiegen zu werden verdiente, und das verschweigen, was notwendig war zu sagen“.

Die indische Kultur, deren Idee vom (bramanischen) Nirwana der entschiedenste Ausdruck einer vollkommen ahistorischen Seele ist, den es geben kann, hat nie das geringste Gefühl für das „Wann“ in irgend einem Sinne besessen. Es gibt keine indische Astronomie, keinen indischen Kalender, keine indische Historie also, insofern man darunter das Bewußtsein einer lebendigen Entwicklung versteht. Wir wissen vom sichtbaren Verlaufe dieser Kultur, deren organischer Teil vor der Entstehung des Buddhismus abgeschlossen war, noch viel weniger, als von der antiken, sicherlich an großen Ereignissen reichen Geschichte zwischen dem 12. und 8. Jahrhundert. Beide sind lediglich in traumhaft-mythischer Gestalt konserviert worden. Erst ein volles Jahrtausend nach Buddha, um 500 n. Chr., entstand auf Ceylon im „Mahavansa“ etwas, das entfernt an Geschichtsschreibung erinnert.

Das Bewußtsein des indischen Menschen war so ahistorisch angelegt, daß er nicht einmal das Phänomen des von einem Autor verfaßten Buches als zeitlich fixiertes Ereignis kannte. Statt einer organischen Reihe persönlich abgegrenzter Schriften entstand allmählich eine vage Textmasse, in die jeder hineinschrieb, was er wollte, ohne daß die Begriffe des individuellen[S. 15] geistigen Eigentums, der Entwicklung eines Gedankens, der geistigen Epoche eine Rolle gespielt hätten. In dieser anonymen Gestalt — der der gesamten indischen Geschichte — liegt uns die indische Philosophie vor. Mit ihr vergleiche man die durch Bücher und Personen physiognomisch aufs schärfste herausgearbeitete Philosophiegeschichte des Abendlandes.

Der indische Mensch vergaß alles, der ägyptische konnte nichts vergessen. Eine indische Kunst des Porträts — der Biographie in nuce — hat es nie gegeben; die ägyptische Plastik kannte kaum ein anderes Thema.

Die ägyptische Seele, eminent historisch veranlagt und mit urweltlicher Leidenschaft nach dem Unendlichen drängend, empfand die Vergangenheit und Zukunft als ihre ganze Welt und die Gegenwart, die mit dem wachen Bewußtsein identisch ist, erschien ihr lediglich als die schmale Grenze zwischen zwei unermeßlichen Fernen. Die ägyptische Kultur ist eine Inkarnation der Sorge — dem seelischen Korrelat der Ferne — der Sorge um das Künftige, wie sie sich in der Wahl von Granit und Basalt als plastischem Material,[4] in den gemeißelten Urkunden, in der Ausbildung eines meisterhaften Verwaltungssystems und dem Netz von Bewässerungsanlagen ausspricht,[5] und der notwendig damit verknüpften Sorge um das Vergangene. Die ägyptische Mumie ist ein Symbol höchsten Ranges. Man verewigte den Leib der Toten, wie man deren Persönlichkeit, dem „Ka“, durch die oft in vielen Exemplaren ausgeführten Bildnisstatuen, an deren in einem sehr hohen Sinne aufgefaßte Ähnlichkeit sie gebunden[S. 16] war, ewige Dauer verlieh. Bekanntlich waren in der besten Zeit der griechischen Plastik Bildnisstatuen ausdrücklich verpönt.

Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen dem Verhalten gegen die historische Vergangenheit und der Auffassung des Todes, wie sie sich in der Form der Bestattung ausspricht. Der Ägypter verneint die Vergänglichkeit, der antike Mensch bejaht sie durch die gesamte Formensprache seiner Kultur. Die Ägypter konservierten auch die Mumie ihrer Geschichte: die chronologischen Daten und Zahlen. Während von der vorsolonischen Geschichte der Griechen nichts überliefert ist, keine Jahreszahl, kein echter Name, kein greifbares Ereignis — was dem uns allein bekannten Rest einen übertriebenen Akzent gibt — kennen wir aus dem 3. Jahrtausend beinahe alle Namen und Regierungszahlen der ägyptischen Könige und die späteren Ägypter kannten sie natürlich ohne Ausnahme. Als ein grauenvolles Symbol dieses Willens zur Dauer liegen noch heute die Körper der großen Pharaonen mit kenntlichen Gesichtszügen in unseren Museen. Auf der leuchtend polierten Granitspitze der Pyramide Amenemhets III. liest man noch jetzt die Worte: „Amenemhet schaut die Schönheit der Sonne“ und auf der andern Seite: „Höher ist die Seele Amenemhets als die Höhe des Orion und sie verbindet sich mit der Unterwelt.“ Das ist Überwindung der Vergänglichkeit, der Gegenwart und unantik im höchsten Maße.

Gegenüber dieser mächtigen Gruppe ägyptischer Lebenssymbole erscheint an der Schwelle der antiken Kultur, der Vergessenheit[S. 17] entsprechend, die sie über jedes Stück ihrer äußern und innern Vergangenheit breitet, die Verbrennung der Toten. Der mykenischen Zeit war die sakrale Heraushebung dieser Bestattungsform aus den übrigen, die von primitiven Völkern in der Regel nebeneinander ausgeübt werden, durchaus fremd. Die Königsgräber sprechen sogar für den Vorrang der Erdbestattung. Aber in der homerischen Zeit so gut wie in der vedischen erfolgt der plötzliche, materiell nicht zu motivierende Schritt vom Begräbnis zur Verbrennung, die, wie die Ilias zeigt, mit dem vollen Pathos eines sinnbildlichen Aktes — der feierlichen Vernichtung, der Verneinung der historischen Dauer — vollzogen wurde.

Von diesem Augenblick an ist auch die Plastizität der individuellen seelischen Entwicklung zu Ende. So wenig das antike Drama echt historische Motive gestattet, so wenig läßt es das Thema der innern Entwicklung zu und man weiß, wie entschieden sich der hellenische Instinkt gegen das Porträt in der bildenden Kunst auflehnte. Bis in die Kaiserzeit kennt die antike Kunst nur einen ihr gewissermaßen natürlichen Stoff: den Mythus.[6] Auch die idealen Bildnisse der hellenistischen Plastik sind mythisch, so gut es die typischen Biographien von der Art Plutarchs sind. Kein großer Grieche hat je Erinnerungen niedergeschrieben, die eine überwundene Epoche vor seinem geistigen Auge fixiert hätten. Nicht einmal Sokrates hat über sein Innenleben etwas in unserm Sinne Bedeutendes gesagt. Es fragt sich, ob in einer antiken Seele dergleichen überhaupt möglich war, wie es der Entwurf des Parzeval, Hamlet, Werther voraussetzt. Wir vermissen bei Plato jedes Bewußtsein einer Entwicklung seiner Lehre. Seine einzelnen Schriften sind lediglich[S. 18] Formulierungen sehr verschiedener Standpunkte, die er zu verschiedenen Zeiten einnahm. Ihr genetischer Zusammenhang war kein Gegenstand seiner Reflexion. Der einzige — flache — Versuch einer Selbstanalyse, der antiken Kultur kaum noch angehörend, findet sich in Ciceros Brutus. Aber schon am Anfang der abendländischen Geistesgeschichte steht ein Stück tiefster Selbsterforschung, Dantes Vita Nuova. Allein daraus folgt, wie wenig Antikes, d. h. rein Gegenwärtiges, Goethe in sich hatte, der nichts vergaß, dessen Werke seinen eigenen Worten nach nur Bruchstücke einer großen Konfession waren.

Nach der Zerstörung Athens durch die Perser warf man alle Werke der älteren Kunst in den Schutt — aus dem wir sie heute wieder hervorziehen — und man hat nie gehört, daß jemand in Hellas sich um die Ruinen von Mykene oder Phaistos gekümmert hätte. Man las seinen Homer, aber man dachte nicht daran, wie Schliemann den Hügel von Troja aufzugraben. Man wollte den Mythus, nicht die Geschichte. Von den Werken des Aischylos und der vorsokratischen Philosophen war schon in hellenistischer Zeit ein Teil verloren gegangen. Aber schon Petrarca sammelte Altertümer, Münzen, Manuskripte mit einer nur dieser Kultur eigenen Pietät und Innerlichkeit der Betrachtung, als historisch fühlender, auf entlegene Welten zurückschauender, nach dem Fernen sich sehnender Mensch — er war der erste, der die Besteigung eines Alpengipfels unternahm —, der im Grunde ein Fremder in seiner Zeit war. Erst aus dieser Verknüpfung mit dem Zeitproblem entwickelt sich die Psychologie des Sammlers. Man fühlt, weshalb dieser Kultus des Vergangenen, der ihm Unvergänglichkeit erteilen möchte, dem antiken Menschen völlig unbekannt bleiben mußte, während die ägyptische Landschaft sich schon zur Zeit des großen Thutmosis in ein einziges ungeheures Museum von Tradition und Architektur verwandelt hatte.

Unter den Völkern des Abendlandes waren es die Deutschen, welche die mechanischen Uhren erfanden, schauerliche Symbole der rinnenden Zeit, deren Tag und Nacht von zahllosen Türmen über Westeuropa hin hallende Schläge vielleicht der ungeheuerste Ausdruck sind, dessen ein historisches[S. 19] Weltgefühl überhaupt fähig ist.[7] Nichts davon begegnet uns in den zeitlosen antiken Landschaften und Städten. In Babylon und Ägypten waren die Wasser- und Sonnenuhren erfunden worden, aber erst Plato führte die Klepsydra — wiederum erst gegen Ende des blühenden Griechentums — in Athen ein und noch später übernahm man die Sonnenuhren, lediglich als unwesentliches Gerät des Alltags, ohne daß sie das antike Lebensgefühl im geringsten verändert hätten.

Hier ist noch der entsprechende, sehr tiefe und nie hinreichend gewürdigte Unterschied zwischen antiker und abendländischer Mathematik zu erwähnen. Das antike Zahlendenken faßt die Dinge auf, wie sie sind, als Größen, zeitlos, rein gegenwärtig. Das führte zur euklidischen Geometrie, zur mathematischen Statik und zum Abschluß des geistigen Systems durch die Lehre von den Kegelschnitten. Wir fassen die Dinge auf, wie sie werden und sich verhalten, als Funktionen. Das führte zur Dynamik, zur analytischen Geometrie und von ihr zur Differentialrechnung.[8] Die moderne Funktionentheorie ist die riesenhafte Ordnung dieser ganzen Gedankenmasse. Es ist eine bizarre, aber seelisch streng begründete Tatsache, daß die griechische Physik — als Statik im Gegensatz zur Dynamik — den Gebrauch der Uhr nicht kennt und nicht vermissen läßt und, während wir mit Tausendsteln von Sekunden rechnen, von Zeitmessungen vollständig absieht. Die Entelechie des Aristoteles ist der einzige zeitlose — ahistorische — Entwicklungsbegriff, den es gibt.

Damit ist unsere Aufgabe festgelegt, insofern Leben die Verwirklichung von seelisch Möglichem ist und der neue Begriff[S. 20] des seelisch Unmöglichen den Aspekt der Dinge anders gestaltet. Wir Menschen der westeuropäischen Kultur — einem genau abgrenzbaren Phänomen zwischen 1000 und 2000 n. Chr. — sind die Ausnahme und nicht die Regel. „Weltgeschichte“ ist unser Weltbild, nicht das „der Menschheit“. Für den indischen und den antiken Menschen gab es kein Bild der werdenden Welt als Art und Form der Anschauung und vielleicht wird es, wenn die Zivilisation des Abendlandes, deren Träger wir Heutigen sind, erloschen ist, nie wieder eine Kultur und also einen menschlichen Typus geben, für den „Weltgeschichte“ eine Form, ein Inhalt des kosmischen Bewußtseins ist.

Ja — was ist Weltgeschichte? Eine geistige Möglichkeit, ein inneres Postulat, der Ausdruck eines Formgefühls, gewiß. Aber ein noch so bestimmtes Gefühl ist keine vollendete Form, und so sicher wir alle Weltgeschichte fühlen, erleben, mit vollster Gewißheit ihrer Gestalt nach zu übersehen glauben, so sicher ist es, daß wir noch heute Formen von ihr, aber nicht die Form kennen.

Sicherlich wird jeder, den man fragt, überzeugt sein, daß er die periodische Struktur der Geschichte klar und deutlich durchschaut. Diese Illusion beruht darauf, daß niemand ernsthaft über sie nachgedacht hat und daß man noch viel weniger an seinem Wissen zweifelt, weil niemand ahnt, an was allem hier gezweifelt werden könnte. In der Tat ist die Gestalt der Weltgeschichte ein ungeprüfter geistiger Besitz, der sich, auch unter Historikern von Beruf, von Generation zu Generation unberührt vererbt und dem ein kleiner Teil der Skepsis, welche seit Galilei das uns angeborne Naturbild zergliedert und vertieft hat, sehr not täte.

Altertum — Mittelalter — Neuzeit: das ist das unglaubwürdig dürftige und sinnlose Schema, dessen absolute Herrschaft über unser historisches Bewußtsein uns immer wieder gehindert hat, die eigentliche Stellung der kleinen[S. 21] Teilwelt, wie sie sich seit der deutschen Kaiserzeit auf dem Boden des westlichen Europa entfaltet hat, in ihrem Verhältnis zur Weltgeschichte — zur Gesamtgeschichte des höhern Menschentums also — nach ihrem Range, ihrer Gestalt, ihrer Lebensdauer vor allem richtig aufzufassen. Es wird künftigen Kulturen kaum glaublich erscheinen, daß dieser Grundriß mit seinem einfältigen geradlinigen Ablauf, seinen unsinnigen Proportionen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert sinnloser wird und eine natürliche Eingliederung der neu in das Licht unsres historischen Bewußtseins tretenden Gebiete gar nicht zuläßt, gleichwohl in seiner Gültigkeit niemals angezweifelt worden ist. Selbst die Kritik, die an ihm geübt, und die weitgehenden Modifikationen, denen er notgedrungen unterworfen wurde — z. B. die Verlagerung des Anfangspunktes der „Neuzeit“ von den Kreuzzügen zur Renaissance und von dort zum Anfang des 19. Jahrhunderts —, beweisen nur, daß man ihn selbst für unerschütterlich, beinahe für das Resultat einer göttlichen Erleuchtung, mindestens für selbstverständlich hielt, sozusagen für eine apriorische Form der historischen Anschauung, wie sie Kant beschreibt.

Aber diese schlechthin geltende Form ließ keinerlei Vertiefung zu, und da man auf sie nicht verzichtete, so verzichtete man auf ein eigentliches Begreifen weltgeschichtlicher Zusammenhänge. Ihr hat man es zu verdanken, daß die großen morphologischen Probleme der Geschichte gar nicht in Erscheinung treten konnten. Sie hat die formale Betrachtung der Historie auf einem Niveau gehalten, dessen man sich in andern Wissenschaften geschämt hätte.

Es genügt, darauf hinzuweisen, daß dieser Grundriß einen oberflächlichen Anfang und ein Ende dort setzt, wo in tieferem Sinne von Anfang und Ende nicht die Rede sein kann. Hier bildet die Landschaft des westlichen Europa[9] den ruhenden[S. 22] Pol (mathematisch gesprochen einen singulären Punkt auf einer Kugeloberfläche) — man weiß nicht warum, wenn nicht dies der Grund ist, daß wir, die Konstruktoren dieses Geschichtsbildes, gerade hier zu Hause sind — um den sich Jahrtausende gewaltigster Geschichte und fernab gelagerte ungeheure Kulturen in aller Bescheidenheit drehen. Das ist ein Planetensystem von höchst eigenartiger Erfindung. Man wählt einen einzelnen Fleck zum Schwerpunkt eines historischen Systems. Hier ist die Zentralsonne. Von hier aus erhalten die Ereignisse der Geschichte das rechte Licht. Von hier aus wird ihre Bedeutung perspektivisch abgemessen. Aber hier redet in Wirklichkeit die durch keine Skepsis gezügelte Eitelkeit des westeuropäischen Menschen, in dessen Geiste sich dies Phantom „Weltgeschichte“ entrollt. Ihr verdankt man die uns längst zur Gewohnheit gewordene ungeheure optische Täuschung, wonach der historische Stoff von Jahrtausenden in einiger Entfernung, etwa in Altägypten und China, zu Miniaturen zusammenschrumpft, während die Jahrzehnte in der Nähe des eignen Standortes, seit Luther und besonders seit[S. 23] Napoleon, gespensterhaft anschwellen. Wir wissen, daß nur scheinbar eine Wolke um so langsamer wandert, je höher sie steht und ein Zug durch eine ferne Landschaft nur scheinbar schleicht, aber wir glauben, daß das Tempo der frühen indischen, babylonischen, ägyptischen Geschichte wirklich langsamer war als das unsrer nächsten Vergangenheit. Und wir finden ihre Substanz dünner, ihre Formen gedämpfter und gestreckter, weil wir nicht gelernt haben, die — innere und äußere — Entfernung in Rechnung zu stellen. Nirgends wird der Mangel an geistiger Freiheit, an Selbstkritik, der die historische Methode heute von jeder andern zu ihrem Nachteil unterscheidet, deutlicher als hier.

Daß für die Kultur des Abendlandes, die — sagen wir seit Napoleon — für absehbare Zeit der Welt wenigstens oberflächlich ihre Formen aufprägt, das Dasein von Athen, Florenz, Paris wichtiger ist als vieles andre, versteht sich von selbst. Aber diesen Umstand, weil gerade wir im Zusammenhange dieser Kultur leben, zum struktiven Prinzip einer Universalgeschichte zu machen, verrät den Horizont eines Provinzialen. Es würde den chinesischen Historiker berechtigen, seinerseits eine Weltgeschichte zu entwerfen, in der die Kreuzzüge und die Renaissance, Cäsar und Friedrich der Große als belanglos mit Stillschweigen übergangen werden. Es steht dem Tagespolitiker und dem Sozialkritiker frei, in der Bewertung andrer Zeiten seinen privaten Geschmack walten zu lassen, so wie es dem chemischen Techniker freisteht, praktisch das Gebiet der Benzolderivate als das wichtigste Kapitel der Naturwissenschaften zu behandeln und etwa die Elektrodynamik unbeachtet zu lassen, aber der Denker hat seine Person aus seinen Kombinationen auszuschalten. Warum ist, morphologisch betrachtet, das 18. Jahrhundert wichtiger zu nehmen als eins der sechzig voraufgehenden? Ist es nicht lächerlich, eine „Neuzeit“ vom Umfang einiger Jahrhunderte, noch dazu wesentlich in Westeuropa lokalisiert, einem „Altertum“ gegenüberzustellen, das ebensoviel Jahrtausende umfaßt und dem die Masse aller vorgriechischen Kulturen ohne den Versuch einer tiefern Gliederung einfach als Anhang zugerechnet wird? Hat man nicht, um das verjährte Schema zu retten, Ägypten und Babylon, deren in sich geschlossene Historien, jede für sich, allein die angebliche[S. 24] „Weltgeschichte“ von Karl dem Großen bis zum Weltkriege und weit darüber hinaus aufwiegt, als Vorspiel zur Antike abgetan, die mächtigen Komplexe der indischen und chinesischen mit einer Miene der Verlegenheit in eine Anmerkung verwiesen und die großen amerikanischen Kulturen, weil ihnen der „Zusammenhang“ (womit?) fehlt, überhaupt ignoriert? Das ist unsre „Weltgeschichte“. So denkt der Neger, der die Welt in sein Dorf, seinen Stamm und den „Rest“ einteilt und der den Mond für viel kleiner ansieht als die Wolken, die ihn verschlingen.

Ich nenne dies dem Westeuropäer geläufige Schema, in dem die hohen Kulturen ihre Bahnen um uns als den vermeintlichen Mittelpunkt alles Weltgeschehens ziehen, das ptolemäische System der Geschichte und ich betrachte es als die kopernikanische Entdeckung im Bereich der Historie, daß in diesem Buche ein neues System, das System an seine Stelle tritt, in dem als wechselnde Erscheinungen und Ausdrücke des einen, in der Mitte ruhenden Lebens Antike und Abendland neben Indien, Babylon, China, Ägypten, dem Arabertum und der Mayakultur — Einzelwelten des Werdens, die im Gesamtbilde der Geschichte ebenso schwer wiegen, die an Großartigkeit der seelischen Konzeption, an Gewalt des Aufstiegs das Hellenentum vielfach übertreffen — eine in keiner Weise bevorzugte Stellung einnehmen.

Das Schema Altertum — Mittelalter — Neuzeit ist eine durch die Kirche übermittelte Schöpfung der Gnosis — also des semitischen, insbesondere syrisch-jüdischen Weltgefühls während der römischen Kaiserzeit.

Innerhalb der sehr engen Grenzen, welche die geistige Voraussetzung dieser bedeutenden Konzeption bilden, bestand sie durchaus zu Recht. Hier fällt weder die indische noch selbst die ägyptische Geschichte in den Kreis der Betrachtung. Das Wort Weltgeschichte bezeichnet im Munde dieser Denker einen einmaligen, höchst dramatischen Akt, dessen Schauplatz die Landschaft[S. 25] zwischen Hellas und Persien war. In ihm gelangt das streng dualistische Weltgefühl des Morgenländers zum Ausdruck, nicht polar wie in der gleichzeitigen Metaphysik durch den Gegensatz von Seele und Geist, sondern periodisch,[10] als Katastrophe gesehen, als Wende zweier Zeitalter zwischen Weltschöpfung und Weltuntergang, unter Absehen von allen Elementen, die nicht einerseits durch die antike Literatur, andrerseits durch die Bibel fixiert waren. In diesem Weltbilde erscheint als „Altertum“ und „Neuzeit“ der damals handgreifliche Gegensatz von heidnisch und christlich, antik und orientalisch, Statue und Dogma, Natur und Geist in zeitlicher Fassung, als Prozeß der Überwindung des einen durch das andre. Der historische Übergang trägt die religiösen Merkmale einer Erlösung. Ohne Zweifel ein auf engen, durchaus provinzialen Ansichten beruhender, aber logischer und in sich vollkommener Aspekt, der indessen an dieser Landschaft und diesem Menschentum haftete und keiner natürlichen Erweiterung fähig war.

Erst durch die additive Hinzufügung eines dritten Zeitalters — unsrer „Neuzeit“ — auf abendländischem Boden ist in das Bild eine Bewegungstendenz gekommen. Das orientalische Gegenbild war ruhend, eine geschlossene, im Gleichgewicht verharrende Antithese, mit einer einmaligen göttlichen Aktion als Mitte. Das so sterilisierte Fragment der Geschichte, von einer ganz neuen Art Mensch aufgenommen und getragen, wurde nun plötzlich, ohne daß man sich des Bizarren einer solchen Änderung bewußt worden wäre, in Gestalt einer Linie fortgesponnen, die von Homer oder Adam — die Möglichkeiten sind heute durch die Indogermanen, die Steinzeit und den Affenmenschen bereichert — über Jerusalem, Rom, Florenz und Paris hinauf oder hinab führte, je nach dem persönlichen Geschmack des Historikers, Denkers oder Künstlers, der das dreiteilige Bild mit schrankenloser Freiheit interpretierte.

[S. 26]

Man fügte also den komplementären Begriffen Heidentum und Christentum — beide sukzessiv, als Weltalter gefaßt — den abschließenden einer „Neuzeit“ hinzu, die scherzhafterweise ihrerseits eine Fortsetzung des Verfahrens nicht gestattet und, nachdem sie seit den Kreuzzügen wiederholt „gestreckt“ worden ist, einer weiteren Dehnung nicht fähig erscheint. Man war, ohne es auszusprechen, der Meinung, daß hier jenseits von Altertum und Mittelalter etwas Endgültiges beginne, ein drittes Reich, in dem irgendwie eine Erfüllung lag, ein Höhepunkt, ein Ziel, das erkannt zu haben von den Scholastikern an bis zu den Sozialisten unserer Tage jeder sich allein zuschrieb. Es war das eine ebenso bequeme als für ihren Urheber schmeichelhafte Einsicht in den Lauf der Dinge. Man hatte ganz einfach den Geist des Abendlandes mit dem Sinn der Welt verwechselt. Aus einer geistigen Not haben dann große Denker eine metaphysische Tugend gemacht, indem sie das durch den consensus omnium geheiligte Schema, ohne es einer ernsthaften Kritik zu unterwerfen, zur Basis einer Philosophie machten und als Urheber ihres jeweiligen „Weltplanes“ Gott bemühten. Die mystische Dreizahl der Weltalter hatte für den metaphysischen Geschmack ohnehin etwas höchst Verführerisches. Herder nannte die Geschichte eine Erziehung des Menschengeschlechts, Kant eine Entwicklung des Begriffs der Freiheit, Hegel eine Selbstentfaltung des Weltgeistes, andre anders. In Entwürfen dieser Art hat sich die historische Gestaltungskraft aber bereits erschöpft.

Die Idee eines dritten Reiches kannte schon der Abt Joachim von Floris († 1202), der die drei Phasen mit den Symbolen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Verbindung brachte. Lessing, der seine Zeit im Hinblick auf die Antike mehrmals geradezu als Nachwelt bezeichnet, hat den Gedanken für seine „Erziehung des Menschengeschlechts“ (mit den Stufen des Kindes, Jünglings und Mannes) aus den Lehren der Mystiker des 14. Jahrhunderts übernommen, und Ibsen, der ihn in seinem Drama „Kaiser und Galiläer“ (wo das gnostische Weltdenken in der Gestalt des Zauberers Maximos unmittelbar hineinragt) gründlich behandelte, ist in seiner bekannten[S. 27] Stockholmer Rede von 1887 keinen Schritt darüber hinausgekommen. Augenscheinlich ist es eine Forderung des westeuropäischen Selbstgefühls, mit der eignen Erscheinung eine Art Abschluß zu statuieren.

Aber es ist eine völlig unhaltbare Manier, Weltgeschichte zu deuten, indem man seiner politischen, religiösen oder sozialen Oberzeugung die Zügel schießen und den drei Phasen, an denen man nicht zu rütteln wagt, eine Richtung angedeihen läßt, die genau dem eignen Standort zuführt, und je nachdem die Reife des Verstandes, die Humanität, das Glück der Meisten, die wirtschaftliche Evolution, die Aufklärung, die Freiheit der Völker, die Unterwerfung der Natur, die wissenschaftliche Weltanschauung und dergleichen als absoluten Maßstab an Jahrtausende anlegt, von denen man beweist, daß sie das Richtige nicht begriffen oder nicht erreicht haben, während sie in Wirklichkeit nur etwas andres wollten als wir. „Es kommt offenbar im Leben aufs Leben und nicht auf ein Resultat desselben an“ — das ist ein Wort Goethes, das man allen törichten Versuchen, das Geheimnis der historischen Form durch ein Programm zu enträtseln, entgegenstellen sollte.

Das gleiche Bild wird von den Historikern jeder einzelnen Kunst und Wissenschaft, Nationalökonomie und Philosophie nicht zu vergessen, gezeichnet. Da sehen wir „die“ Malerei von den Ägyptern (oder den Höhlenmenschen) bis zu den Impressionisten, „die“ Musik vom blinden Sänger Homers bis nach Bayreuth, „die“ Gesellschaftsordnung von den Pfahlbaubewohnern bis zum Sozialismus in linienhaftem Aufstieg begriffen, dem irgendeine gleichbleibende Tendenz zugrunde gelegt wird, ohne daß man die Möglichkeit ins Auge faßt, daß Künste eine gemessene Lebensdauer besitzen, daß sie an eine Landschaft und eine bestimmte Art Mensch als dessen Ausdruck gebunden sind, daß also diese Gesamtgeschichten lediglich eine äußerliche Summierung einer Anzahl von Einzelphänomenen, von Sonderkünsten sind, die nichts als den Namen und einiges der handwerklichen Technik gemein haben.

Dieser Weltblick ist nicht ohne Komik. Auf jedem andern Gebiete der lebendigen Natur nehmen wir das Recht in Anspruch, aus der Erscheinung selbst, sei es durch Erfahrung, sei[S. 28] es durch intuitives Erfassen des innern Wesens, die Gestalt abzuleiten, welche ihrem Dasein zugrunde liegt. Wir wissen, daß die Lebensphänomene eines Tieres, einer Pflanze auf die der verwandten Arten schließen lassen, daß alles Lebende eine geheimnisvolle Ordnung, die mit Gesetz, Kausalität, Zahl nichts zu tun hat, in sich trägt und wir ziehen daraus die morphologischen Folgerungen. Nur hier, wo es sich um den Menschen selbst handelt, lassen wir die historische Form seines Daseins, die irgendwann einmal behauptet worden ist, ohne Nachprüfung gelten und zwingen die Tatsachen, so gut oder schlecht es geht, in das vorgefaßte Schema. Geht es nicht — um so schlimmer für die Tatsachen. Wir behandeln sie mit Verachtung wie die Geschichte der Chinesen oder würdigen sie überhaupt keines Blickes wie die Kultur der Maya. Sie haben „zum Bau der Weltgeschichte nichts beigetragen“ — ein köstlicher Ausspruch.

Von jedem Organismus wissen wir, daß Tempo, Gestalt und Dauer seines Lebens und jeder einzelnen Lebensäußerung bestimmt sind. Niemand wird von einer tausendjährigen Eiche erwarten, daß sie eben jetzt im Begriff ist, mit dem eigentlichen Lauf ihrer Entwicklung zu beginnen. Niemand erwartet von einer Raupe, die er täglich wachsen sieht, daß sie möglicherweise ein paar Jahre damit fortfährt. Hier hat jeder mit unbedingter Gewißheit das Gefühl einer Grenze, das mit einem Gefühl für organische Formen identisch ist. Der Geschichte des höhern Menschentums gegenüber aber herrscht ein grenzenlos trivialer Optimismus in bezug auf die Zukunft. Hier schweigt alle psychologische und physiologische Erfahrung, so daß jedermann im zufällig Gegenwärtigen die „Ansätze“ zu einer ganz besonders hervorragenden linienhaften „Weiterentwicklung“ feststellt, weil er sie wünscht. Hier wird mit schrankenlosen Möglichkeiten — nie mit einem natürlichen Ende — gerechnet und aus der Lage jedes Augenblicks heraus eine höchst naive Konstruktion der Fortsetzung entworfen.

Aber „die Menschheit“ hat kein Ziel, keine Idee, keinen Plan, so wenig die Gattung der Schmetterlinge oder der Orchideen ein Ziel hat. „Die Menschheit“ ist ein leeres Wort. Man lasse dies Phantom aus dem Umkreis der historischen Formprobleme[S. 29] schwinden und man wird einen überraschenden Reichtum wirklicher Formen auftauchen sehen. Hier ist eine unermeßliche Fülle, Tiefe und Bewegtheit des Lebendigen, die bis jetzt durch eine Phrase, durch ein dürres Schema, durch persönliche „Ideale“ verdeckt wurde. Ich sehe statt des monotonen Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte, das man nur aufrecht erhält, wenn man vor der überwiegenden Zahl der Tatsachen das Auge schließt, das Phänomen einer Vielzahl mächtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoße einer mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Daseins streng gebunden ist, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff, dem Menschentum, ihre eigne Form aufprägt, von denen jede ihre eigne Idee, ihre eignen Leidenschaften, ihr eignes Leben, Wollen, Fühlen, ihren eignen Tod hat. Hier gibt es Farben, Lichter, Bewegungen, die noch kein geistiges Auge entdeckt hat. Es gibt aufblühende und alternde Kulturen, Völker, Sprachen, Wahrheiten, Götter, Landschaften, wie es junge und alte Eichen und Pinien, Blüten, Zweige, Blätter gibt, aber es gibt keine alternde „Menschheit“. Jede Kultur hat ihre eignen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt viele, im tiefsten Wesen völlig voneinander verschiedene Plastiken, Malereien, Mathematiken, Physiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in sich selbst geschlossen, wie jede Pflanzenart ihre eignen Blüten und Früchte, ihren eignen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Diese Kulturen, Lebewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf, wie die Blumen auf dem Felde. Sie gehören, wie Pflanzen und Tiere, der lebendigen Natur Goethes, nicht der toten Natur Newtons an. Ich sehe in der Weltgeschichte das Bild einer ewigen Gestaltung und Umgestaltung, eines wunderbaren Werdens und Vergehens organischer Formen. Der zünftige Historiker aber sieht sie in der Gestalt eines Bandwurms, der unermüdlich Epochen „ansetzt“.

Indessen hat die Kombination „Altertum — Mittelalter — Neuzeit“ endlich ihre Wirkung erschöpft. So winkelhaft eng und flach sie war, so stellte sie doch die einzige nicht ganz unphilosophische Fassung dar, die wir besaßen, und was als Weltgeschichte[S. 30] literarisch geordnet wurde, hat ihr den Rest von philosophischem Gehalt zu verdanken; aber die Zahl von Jahrhunderten, die durch dies Schema höchstens zusammengehalten werden konnte, ist längst erreicht. Das traditionelle Bild beginnt sich bei rascher Zunahme des historischen Stoffes, namentlich des außerhalb dieser Ordnung liegenden, in ein unübersehbares Chaos aufzulösen. Jeder nicht ganz blinde Historiker weiß und fühlt das und nur um nicht ganz zu versinken, hält er um jeden Preis das einzige ihm bekannte Schema fest. Das Wort Mittelalter, 1667 von Professor Horn in Leyden geprägt, muß heute eine formlose, sich beständig ausdehnende Masse decken, die rein negativ durch das begrenzt wird, was sich unter keinem Vorwand den beiden andern, leidlich geordneten Komplexen zurechnen läßt. Die unsichere Behandlung und Wertung der neupersischen, arabischen und russischen Geschichte sind Beispiele dafür. Vor allem läßt sich der Umstand nicht länger verhehlen, daß diese angebliche Geschichte der Welt sich anfangs tatsächlich auf die Region des östlichen Mittelmeeres und später, seit der Völkerwanderung, einem nur für uns wichtigen und deshalb stark vergrößerten, in Wirklichkeit rein lokalen Ereignis, das schon die arabische Kultur nichts angeht, mit einem plötzlichen Wechsel des Schauplatzes auf das mittlere Westeuropa beschränkt. Hegel hatte in aller Naivität erklärt, daß er die Völker, die in sein System der Geschichte nicht paßten, ignorieren werde. Aber das war nur ein ehrliches Eingeständnis von methodischen Voraussetzungen, ohne die kein Historiker zum Ziele kam. Man kann die Disposition sämtlicher Geschichtswerke daraufhin prüfen. Es ist heute in der Tat eine Frage des wissenschaftlichen Taktes, welche der historischen Phänomene man ernsthaft mitzählt und welche nicht. Ranke ist ein gutes Beispiel dafür.

Wir denken heute in Erdteilen. Nur unsere Philosophen und Historiker haben das noch nicht gelernt. Was können uns da Gedanken und Perspektiven bedeuten, die mit dem Anspruch[S. 31] auf universale Gültigkeit hervortreten und deren Horizont über die geistige Atmosphäre des westeuropäischen Menschen nicht hinausreicht?

Man sehe sich daraufhin unsre besten Bücher an. Wenn Plato von der Menschheit redet, so meint er den Hellenen im Gegensatz zum Barbaren. Das entspricht durchaus dem ahistorischen Stil des antiken Lebens und Denkens und führt unter dieser Voraussetzung zu folgerichtigen Resultaten. Wenn aber Kant philosophiert, über ethische Ideale zum Beispiel, so behauptet er die Gültigkeit seiner Sätze für die Menschen aller Arten und Zeiten. Er spricht das nur nicht aus, weil es für ihn und seine Leser allzu selbstverständlich ist. Er formuliert in seiner Ästhetik nicht das Prinzip der Kunst des Phidias oder der Kunst Rembrandts, sondern gleich das der Kunst überhaupt. Aber was er an notwendigen Formen des Denkens feststellt, sind doch nur die notwendigen Formen des abendländischen Denkens. Ein Blick auf Aristoteles und dessen wesentlich andre Resultate hätte lehren sollen, daß hier nicht ein weniger klarer, sondern ein anders angelegter Geist über sich reflektiert. Russischen Philosophen wie Solovjeff ist der kosmische Solipsismus,[11] der Kants Vernunftkritik zugrunde liegt (jede noch so abstrakte Theorie ist der Ausdruck eines Weltgefühls) und sie für den westeuropäischen Menschen zum wahrsten aller Systeme macht, unverständlich und für den modernen Chinesen und Araber mit ihren ganz anders gearteten Intellekten hat die Lehre Kants lediglich den Wert einer Kuriosität.

Das ist es, was dem abendländischen Denker fehlt und gerade ihm nicht fehlen sollte: die Einsicht in den historisch-relativen Charakter seiner Resultate, die selbst Ausdruck eines und nur dieses einen Daseins sind, das Wissen um die notwendigen Grenzen der Gültigkeit, die Überzeugung, daß seine „unumstößlichen Wahrheiten“ und „ewigen Einsichten“ eben nur für ihn wahr und in seinem Weltaspekte ewig sind und daß es Pflicht ist, darüber hinaus nach denen zu suchen, die der Mensch anderer Kulturen mit derselben[S. 32] Gewißheit aus sich heraus ausgesprochen hat. Das gehört zur Vollständigkeit einer Philosophie der Zukunft. Das erst heißt die Formensprache der Geschichte, der lebendigen Welt verstehen. Es gibt hier nichts Bleibendes und Allgemeines. Man rede nicht mehr von den Formen des Denkens, dem Prinzip des Tragischen, der Aufgabe des Staates. Allgemeingültigkeit ist immer der Fehlschluß von sich auf andre.

Sehr viel bedenklicher wird das Bild, wenn wir uns den Denkern der westeuropäischen Modernität von Schopenhauer an zuwenden, dort, wo der Schwerpunkt des Philosophierens aus dem Abstrakt-Systematischen ins Praktisch-Ethische rückt und an Stelle des Problems der Erkenntnis das Problem des Lebens (des Willens zum Leben, zur Macht, zur Tat) tritt. Hier wird nicht mehr das ideale Abstraktum „Mensch“ wie bei Kant, sondern der wirkliche Mensch, wie er in historischer Zeit, als primitiver oder als Kulturmensch völkerhaft gruppiert, die Erdoberfläche bewohnt, der Betrachtung unterworfen, und es ist lächerlich, wenn auch da noch das Format der höchsten Begriffe durch das Schema Altertum — Mittelalter — Neuzeit und die damit verbundene örtliche Beschränkung bestimmt wird. Aber das ist der Fall.

Betrachten wir den historischen Horizont Nietzsches. Seine Begriffe der Dekadence, des Nihilismus, der Umwertung aller Werte, Konzeptionen, die tief im Wesen der abendländischen Zivilisation begründet liegen und für ihre Analyse schlechthin entscheidend sind — welches war die Basis ihrer Formulierung? Römer und Griechen, Renaissance und europäische Gegenwart, einen flüchtigen Seitenblick auf die (mißverstandene) indische Philosophie eingerechnet, kurz: Altertum — Mittelalter — Neuzeit. Darüber ist er, streng genommen, nie hinausgegangen und die andern Denker der Epoche so wenig wie er. Aber ist das die Grundlage einer Philosophie der Welt? Heißt das, menschliche Geschichte überhaupt betrachten? Ist es ein Wunder, daß Nietzsche, wenn er, ohne von Ägypten und Babylon, Rußland und China etwas zu wissen, von einzelnen Beobachtungen zu allgemeinen Zusammenfassungen übergeht — hierher gehören die Gedanken über die Herrenmoral,[S. 33] die blonde Bestie, den Übermenschen — alsbald zu summarischen, vermeintlich weltumfassenden Konstruktionen gelangt, die in Wirklichkeit recht provinzial, völlig willkürlich, zuletzt komisch sind?