Title: Tiervater Brehm

Seine Forschungsreisen : Ein Gedenkblatt zum 100. Geburtstag

Author: Kurt Floericke

Illustrator: Willy Planck

A. Wagner

Release date: October 7, 2025 [eBook #77002]

Language: German

Original publication: Stuttgart: Franckh'sche Verlagshandlung, 1929

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1929 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Fußnoten erscheinen am Ende des jeweiligen Absatzes. Die Buchanzeigen wurden der Übersichtlichkeit halber zusammen am Schluss des Buchtexts dargestellt.

Das Original wurde in Frakturschrift gedruckt. Passagen in Antiquaschrift werden in der vorliegenden Ausgabe kursiv dargestellt. Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

KOSMOS-BÄNDCHEN

TIERVATER BREHM

114 ○

Seine Forschungsreisen / Ein Gedenkblatt zum 100. Geburtstag

Von

Dr. Kurt Floericke

Mit einem farbigen Umschlagbild von Prof. A. Wagner, einer Zeichnung von W. Planck, 2 Karten und 12 Abbildungen nach zeitgenössischen Bildern oder photographischen Aufnahmen der Gegenwart

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Geschäftsstelle: Franckh’sche Verlagshandlung

Nachdruck verboten / Alle Rechte, auch das Übersetzungsrecht, vorbehalten Copyright 1929 by Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart / Printed in Germany / Druck von Holzinger & Co., Stuttgart

|

Brehms Lebenslauf

|

|

|

Im Renthendorfer Pfarrhaus

|

|

|

Nilfahrten

|

|

|

Durch Steppe, Wüste und Urwald

|

|

|

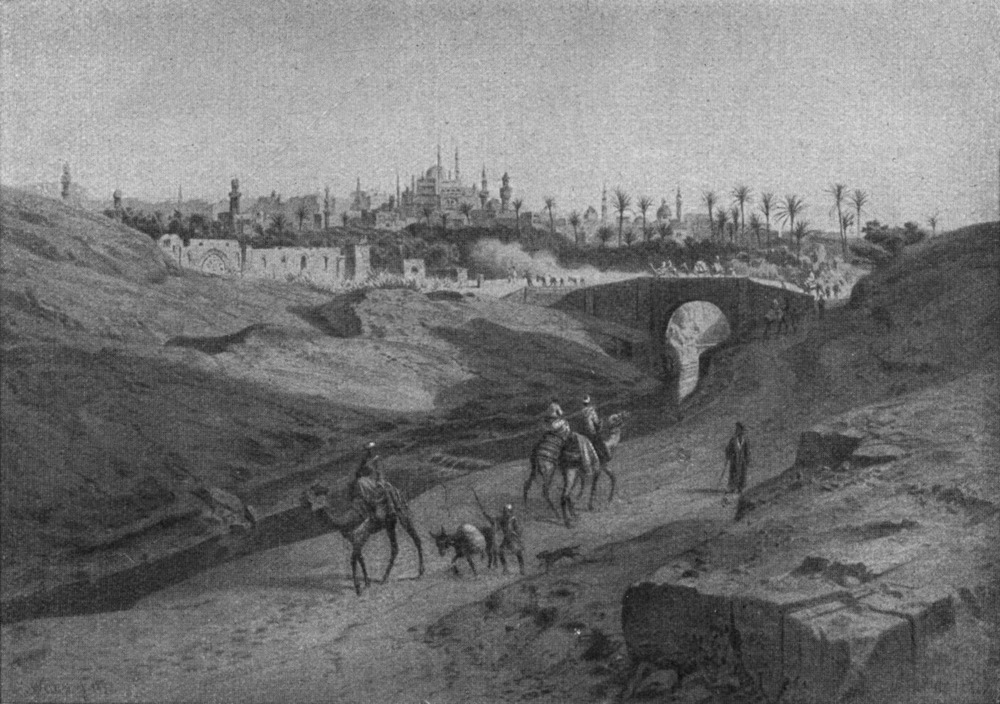

Kairo und Chartum

|

|

|

In Spanien

|

|

|

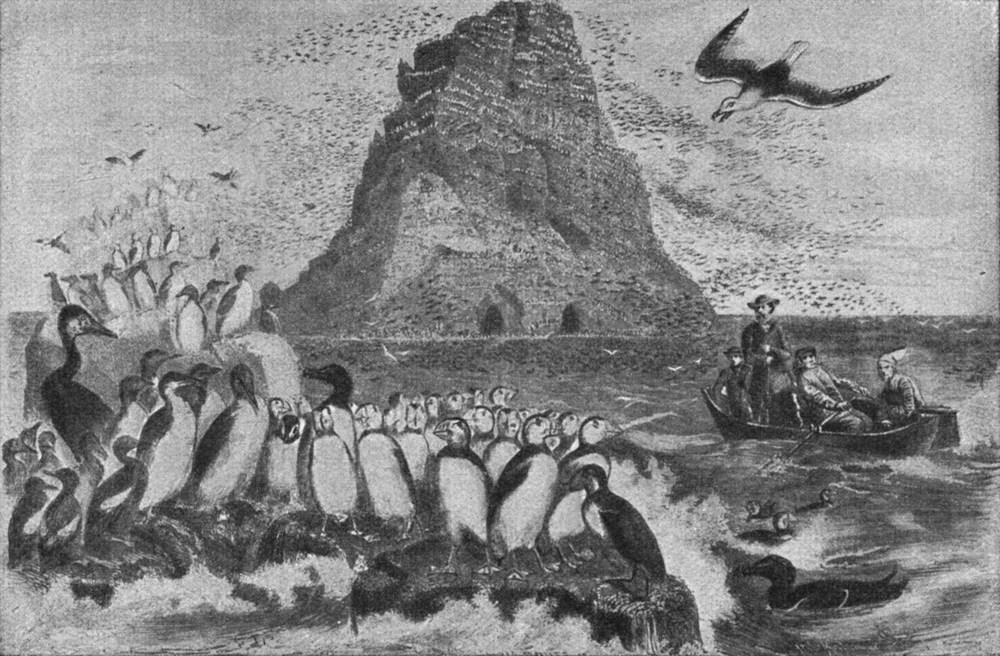

Nordlandfahrt

|

|

|

Mit dem Herzog von Koburg in Abessinien

|

|

|

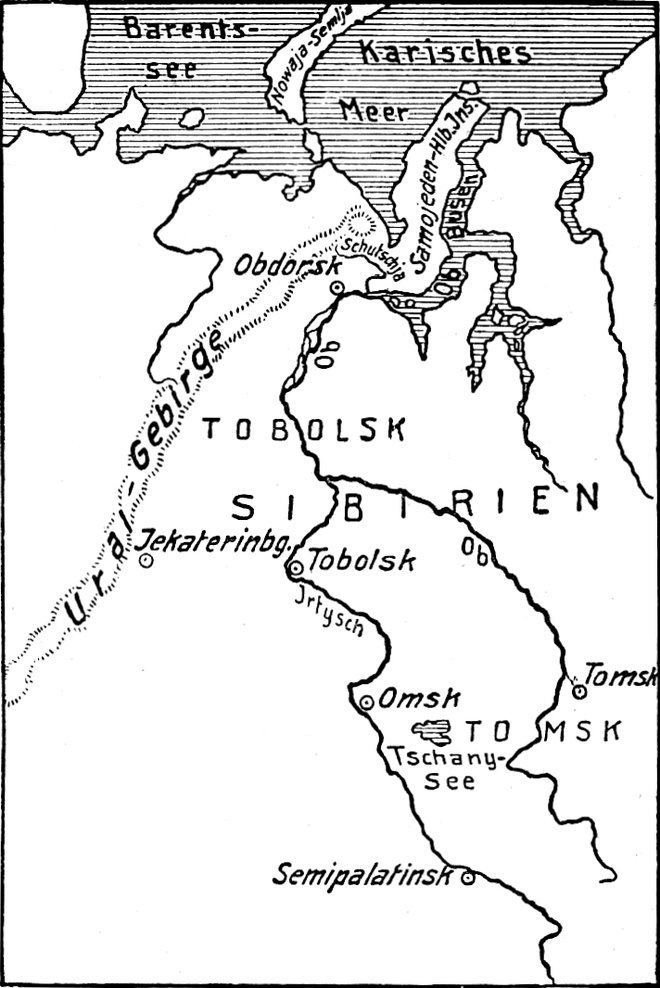

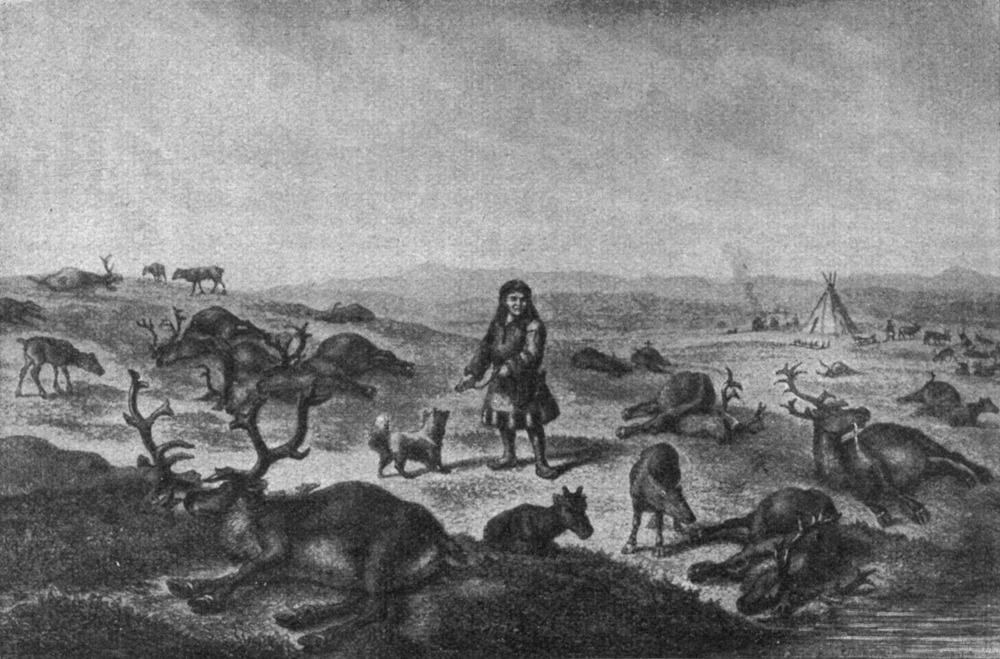

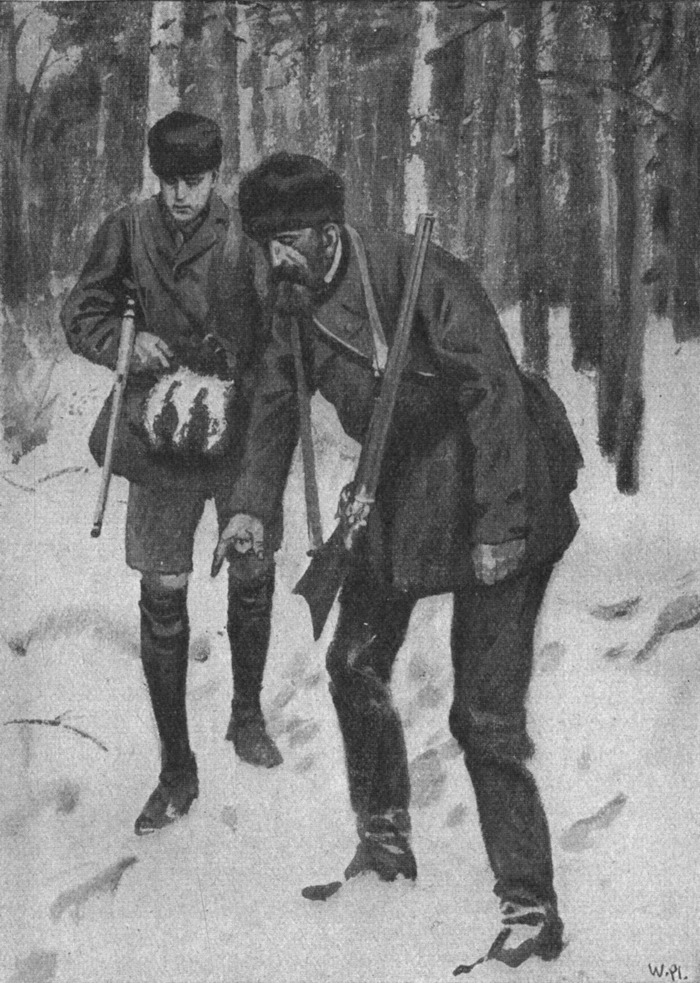

In Westsibirien

|

|

|

Mit dem Kronprinzen Rudolf auf der unteren Donau

|

|

|

Nach Amerika

|

|

|

Schlußwort

|

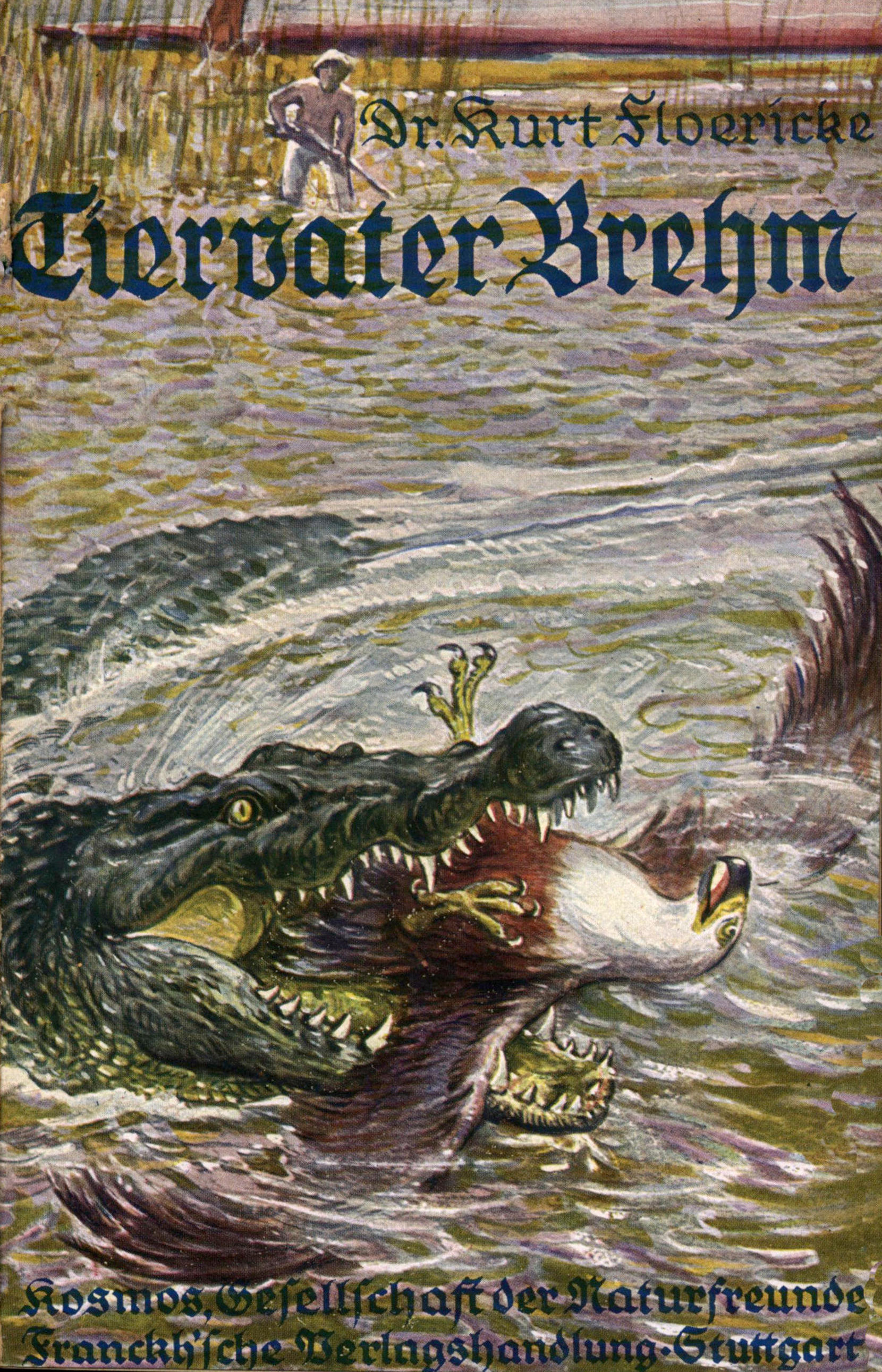

Das Umschlagbild nach einer Zeichnung von Professor A. Wagner, Kassel, stellt eine Szene am Nil dar: Brehm hat einen Seeadler geschossen, der Vogel fällt in den Strom, Brehm will ihn im Jagdeifer aus dem Wasser herausholen. Sein Diener warnt vor den Krokodilen. Brehm achtet zunächst nicht auf die Warnung, muß aber im letzten Augenblicke umkehren, denn ein großes Krokodil stürzt sich auf die Jagdbeute.

[S. 5]

Alfred Edmund Brehm wurde am 2. Februar 1829 in dem ostthüringischen Pfarrhause Renthendorf (Sachsen-Altenburg) geboren[1]. In voller Freiheit, inmitten der thüringischen Wälder aufwachsend, erhielt er dort die denkbar beste Erziehung zum künftigen Naturforscher, denn sein Vater war einer der bedeutendsten Vogelforscher seiner Zeit. Mit einem geradezu fabelhaften Scharfblick für die feinsten Unterschiede in Gestalt und Gefieder der Vögel begabt, kann er in gewissem Sinne als ein Vorläufer Darwins und der heutigen Formenkreislehre angesprochen werden. Von seiner Mutter, Bertha Reiz, erbte Alfred das ausgesprochene Feingefühl für die Schönheiten einer reinen deutschen Sprache, und nicht zuletzt besteht darin der große Einfluß, den er durch seine Schriften auf weiteste Kreise des Volkes gewonnen hat. Brehm war nicht nur ein ausgezeichneter Naturschilderer, sondern zugleich ein Klassiker der deutschen Prosa, der ein fast fremdwortfreies Deutsch schrieb (für einen damaligen Gelehrten etwas Unerhörtes!) und es großartig verstand, prachtvolle Sätze zu bauen, ohne doch jemals in Schwülstigkeiten oder lateinischen Periodenbau zu verfallen.

[1] Im „Tierleben“ ist irrtümlich Sachsen-Weimar als Brehms Heimat angegeben.

Bestimmend für seinen Lebenslauf wurde der Umstand, daß sich ihm schon im 18. Lebensjahre Gelegenheit bot, eine große Forschungsreise nach dem Sudan, einem damals noch fast unbekannten Land, mitzumachen. Sie gestaltete sich ungemein abenteuerlich und hielt den jungen Forscher unter den größten Entbehrungen volle fünf Jahre im Schwarzen Erdteil zurück. Nach seiner endlichen Heimkehr konnte von einer Fortsetzung der vorher begonnenen Architektenlaufbahn natürlich keine Rede mehr sein, sondern er studierte in Jena, wo er seiner ausländischen Tiere wegen unter dem Spitznamen „Pharao“ bekannt war, und in Wien Naturwissenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Tierkunde. Nach Abschluß der Hochschulbildung konnte er an die Gründung eines eigenen Heims denken, übernahm eine Lehrerstelle für Naturgeschichte und Geographie an der höheren Töchterschule in Leipzig und führte seine längst still geliebte Base Mathilde Reiz aus Greiz zum Altar. Sie war für ihn geradezu die gegebene Gattin, und er hätte keine bessere Wahl treffen können. [S. 6]Eifersüchtiger auf die Wahrung seines Ruhmes bedacht als er selbst, bemühte sie sich, ihm ein heiteres und gemütliches Heim zu schaffen und alle unangenehmen Störungen von ihm fernzuhalten, um ihm so ein von äußeren Einflüssen unabhängiges Arbeiten zu ermöglichen. Die kleine behende Frau brachte ihn sogar manchmal dazu, die geliebte Jagdjoppe auszuziehen und in den verhaßten Frack zu schlüpfen, freilich nie dazu, einflußreichen Leuten schön zu tun und zu schmeicheln. Brehm ist vielmehr sein ganzes Leben hindurch ein frühzeitig selbstbewußter und unbeugsamer Charakter geblieben, was im äußeren Leben zu manchen Reibungen führte. Aus der Ehe ging ein Sohn, Horst, hervor, der Arzt wurde und sich nebenbei zu einem angesehenen Fachmann auf dem Gebiete der Fischkunde und Fischzucht entwickelte. Er ist schon im besten Mannesalter verstorben, aber sein Sohn Oskar schien die volle schriftstellerische und naturforscherische Begabung des Großvaters geerbt zu haben. Leider ist er dem Weltkrieg zum Opfer gefallen und damit die berühmte Gelehrtenfamilie Brehm, wie so viele andere, im männlichen Geschlecht ausgestorben. Zwei Töchter Alfred Brehms leben dagegen noch heute in dem bescheidenen Landhaus in Renthendorf, das ihr Vater sich neben dem alten Pfarrhaus erbaut hatte, als seine äußeren Lebensumstände sich günstiger gestalteten. Das Familienleben dieses Hauses war das denkbar schönste und glücklichste und erhielt erst einen Riß nach dem Heimgange der Mutter bei der Geburt ihres jüngsten Kindes. Wie mir Frl. Thekla Brehm schrieb, hielt der Vater streng darauf, daß seine Kinder von seinem Ruhm möglichst wenig erfuhren. Sie hatten tatsächlich kaum eine Ahnung davon. Tagsüber kam der Vater nicht vom Schreibtisch fort, und abends las er in seinen Klassikern. Seine Erholungsstunden füllte er mit Blumen- und namentlich mit Rosenzucht aus, während er sonst für Botanik eigentlich auffällig wenig Sinn hatte, ebenso für die niederen Tiere. Sein ganzes Herz gehörte den Wirbeltieren, in erster Linie den Vögeln und Säugern.

Brehms Bleiben in Leipzig währte nicht lange, aber man könnte noch heute seine Schülerinnen um den Unterricht beneiden, den sie genossen haben und der gewiß himmelweit abwich von dem, wie er sonst damals üblich war. Wichtige Verbindungen, die für Brehms ganzes Leben maßgebend wurden, sind aber während dieses Leipziger Aufenthaltes geknüpft worden, so mit Roßmäßler, der damals dem Gedanken volkstümlicher Naturbeschreibung siegreich Bahn brach und mit Brehm zusammen die „Tiere des Waldes“ herausgab, und [S. 7]namentlich mit Ernst Keil, dem weitsichtigen und großzügigen Verleger der „Gartenlaube“, die sich nicht zuletzt durch Brehms Mitarbeiterschaft zum führenden deutschen Familienblatte emporschwang. Viele der besten und schönsten Aufsätze Brehms sind ja in der „Gartenlaube“ erschienen. Um dem geschätzten Forscher und Mitarbeiter nach seiner Tropenreise auch einen Einblick in die nordische Vogelwelt zu geben, schickte ihn Keil auf seine Kosten nach Skandinavien und Lappland. Schon 1862 bot sich Gelegenheit zu einer zweiten Tropenreise, als Herzog Ernst II. von Sachsen-Koburg-Gotha Brehm zur Leitung einer Reise nach Abessinien mit zahlreichem Gefolge aufforderte. Brehm hätte nicht Brehm sein müssen, wenn er nicht mit Freuden zugesagt hätte. Es muß jedoch betont werden, daß es sich bei dieser und den späteren Reisen nicht etwa um bloße Jagdreisen handelte, mit dem Ziele, möglichst viele Trophäen einzuheimsen, sondern daß der Hauptzweck ein wissenschaftlicher war und der Herzog infolgedessen, ebenso wie später Kronprinz Rudolf von Österreich, von einem ganzen Stabe von Gelehrten, Künstlern und Präparatoren begleitet war. Für eine bloße Jagdreise wäre Brehm nicht zu haben gewesen. Leider hatte er gerade bei der Abessinienreise, ebenso wie früher im Sudan, schwer unter Malaria zu leiden und wurde dadurch sehr in seiner Tätigkeit behindert. Mit Kronprinz Rudolf verband ihn ein wahrer Freundschaftsbund, und Brehm, der in Österreich geadelt wurde, aber niemals davon Gebrauch gemacht hat, ging in seiner Jagdjoppe auf dem Hradschin in Prag und auf der Königsburg in Ofen unangemeldet ein und aus. Gemeinsam mit Rudolf unternahm er eine kurze, aber ergebnisreiche Forschungsreise nach der unteren Donau, und zwei Jahre später eine ebensolche nach Spanien. Vorausgegangen war 1877 eine Reise nach dem südwestlichen Sibirien, die zwar ihr Ziel nicht völlig erreichte, aber doch in bezug auf Tier- und Völkerkunde reiche Früchte trug.

Zwischen diesen verschiedenen Forschungsreisen liegt Brehms Tätigkeit als Tiergärtner. Schon 1863 war aus Hamburg ein verlockender Ruf zur Leitung des dortigen, sehr heruntergewirtschafteten Tiergartens an ihn ergangen; er hatte begeistert angenommen und in wenigen Jahren Großartiges geleistet. Aber mit dem vielköpfigen und engherzigen Aufsichtsrat, der für Brehms ideale Bestrebungen wenig Verständnis hatte, konnte er sich nicht befreunden und legte deshalb schon nach wenigen Jahren das Amt nieder. Trotz dieser bitteren Erfahrung begab er sich gleich darauf in ein ähnliches Joch, [S. 8]diesmal nach Berlin, wo nach seinen Plänen das Aquarium „Unter den Linden“, eine für die damalige Zeit einzig dastehende Schöpfung, errichtet wurde. Es ist fabelhaft, was Brehm hier nach jeder Richtung hin geschaffen hat. Aber trotzdem wiederholte sich die Tragödie von Hamburg. Seitdem lebte er als freier Schriftsteller, der im Sommer an seinen Werken arbeitete und im Winter seine berühmten Vorträge hielt.

Von seinen Werken seien noch besonders „Das Leben der Vögel“, das er selbst für sein bestes Buch hielt, und zwei Bände „Gefangene Vögel“ erwähnt. Sein eigentliches Lebenswerk ist aber das „Illustrierte Tierleben“, das 1863 in erster Auflage zu erscheinen begann, ein Werk, um das uns alle Völker beneiden, denn es ist einzig in seiner Art. Es hat die Tierkunde, die bis dahin ausschließlich von nüchternen Fachgelehrten in der trockensten und langweiligsten Weise behandelt wurde, mit einem Schlage volkstümlich gemacht und dem deutschen Volk die altgermanische Liebe zum Tier neu erweckt. Mit diesen umfangreichen Bänden wurde zum erstenmal die Tierbiologie der Systematik und Anatomie ebenbürtig, und wenn heute gerade die Kunde vom lebenden Tier eine hervorragende Rolle spielt, so ist das zweifellos in erster Linie auf Brehms unsterbliches Werk zurückzuführen.

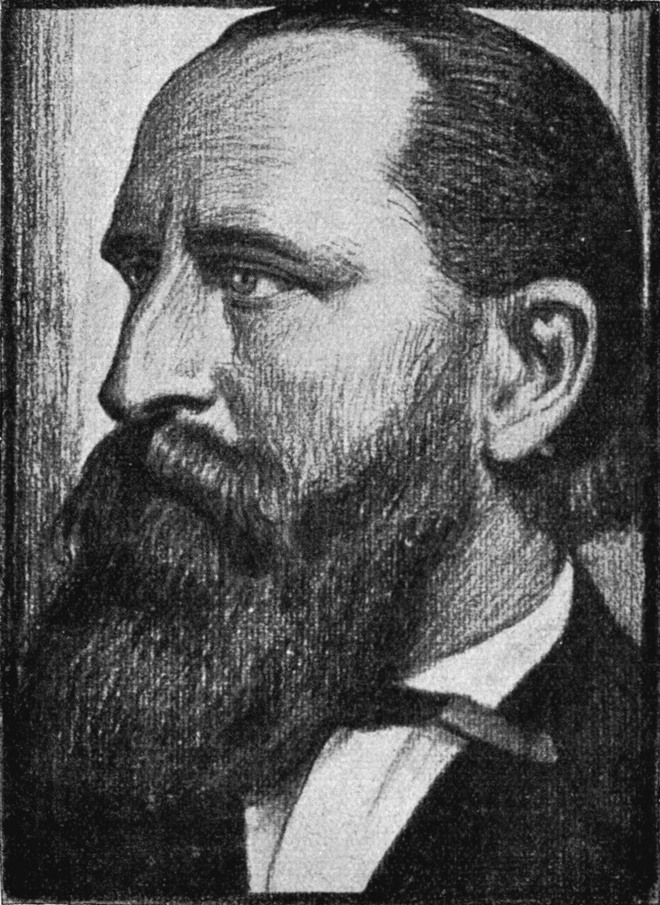

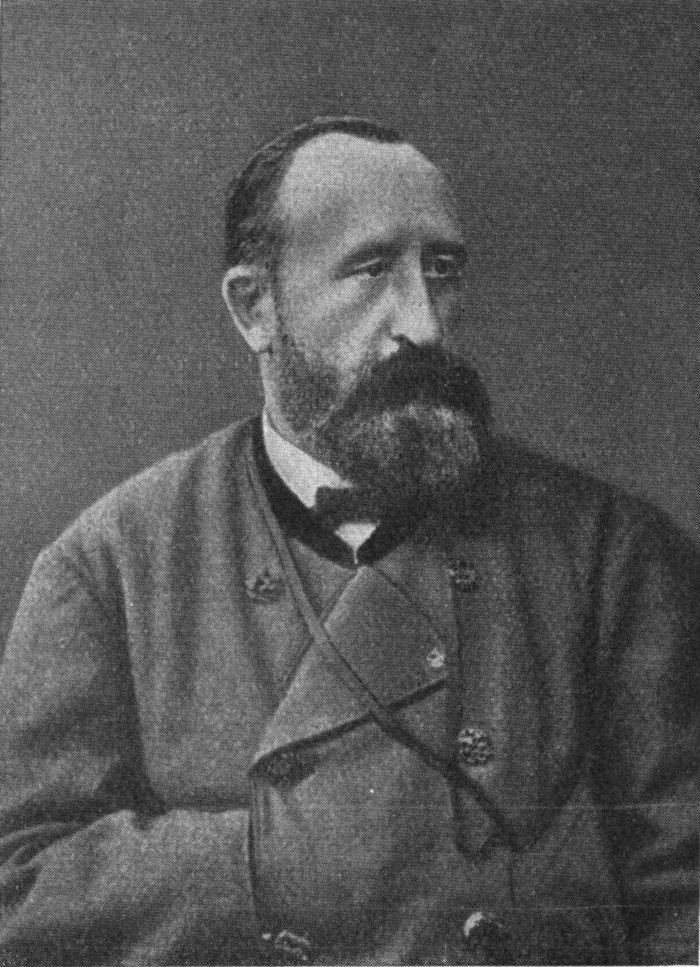

Brehm, der nur 55 Jahre alt geworden ist, war in den Jahren seiner Blüte eine männlich schöne, schlanke und doch kraftvoll gewachsene Erscheinung. Die hohe, breite Stirn, die stark entwickelte Adlernase, der starke Vollbart und das reiche, zurückgestrichene Haupthaar gaben seiner Erscheinung etwas Apostelartiges, und ein Apostel der Tierkunde ist er ja auch gewesen. Sein Charakter war von männlicher Festigkeit, die bisweilen bis zur Schroffheit gesteigert werden konnte, aber trotzdem liebenswürdig, den Freunden gegenüber stets hilfsbereit und von unerschütterlicher Treue. Ein gewisses Selbstbewußtsein vereinigte sich mit größter Anspruchslosigkeit und Bescheidenheit.

[S. 9]

„Alfred, nun hole uns doch auch noch den Kasten mit den gelben Bachstelzen her! Die muß der Herr Baron sich unbedingt noch recht genau ansehen, denn gerade mit diesen Vögeln wird er sicherlich am Nil vielfach zusammentreffen.“

Der so sprach, war seit dem Kriegsjahre 1813 wohlbestallter Pfarrherr in dem ostthüringischen Dörfchen Renthendorf: Christian Ludwig Brehm (1787–1864), eine hohe Gestalt mit verwitterten Gesichtszügen, etwas zu lang und dick geratener Nase. Scharf, aber unendlich gutmütig blickten die Augen. Das schwarzsamtene Hauskäppchen, das er immer trug, verlieh ihm etwas Patriarchalisches. Sein wesentlich jüngerer Besucher war der schwäbische Baron Joh. Wilh. Müller, der sich bereits durch eine Afrikareise in der wissenschaftlichen Welt einen guten Namen verschafft hatte und nun wieder nach dem schwarzen Erdteil gehen und dabei der Vogelwelt besondere Aufmerksamkeit schenken wollte. Bei wem aber hätte er sich dazu über vogelkundliche Fragen bessere Auskunft holen können als bei dem „alten Brehm“, wie der Renthendorfer Pfarrherr schon damals allgemein hieß. War dieser doch neben Joh. Friedr. Naumann der bedeutendste Vogelforscher seiner Zeit und deshalb das weltentlegene thüringische Pfarrhaus ein wahres Mekka der Ornithologen, das fast niemals von Gästen leer wurde. Die große und nach ganz neuartigen Gesichtspunkten angelegte Vogelbalgsammlung des Hausherrn gab dann stets unerschöpflichen Stoff zu gelehrten Untersuchungen, endlosen Gesprächen und oft hitzigem Austausch der verschiedensten Ansichten.

Alfred, der sich seit seiner Konfirmation (1843) im nahen Altenburg der Architektenlaufbahn widmete, war damals im zeitigen Frühjahr 1847 ein kaum 18jähriger Jüngling, prächtig gewachsen, mit hellen Augen und gesund gebräunten Gesichtszügen. Als wissenschaftlicher Gehilfe des vogelkundigen Vaters wußte er in der Sammlung natürlich gründlich Bescheid. So sehr sie auch in den beschränkten Räumlichkeiten verkramt und verzettelt war, hatte er doch alsbald mit sicherem Griff den Kasten mit den Viehstelzen herausgefunden, brachte ihn angeschleppt und stellte ihn auf den Tisch, erst andere, dort schon ausgebreitete Vogelbälge beiseite schiebend. In langen Reihen lagen die schlanken, spitzköpfigen und langschwänzigen, auf der Bauchseite leuchtend gelb gefärbten Vögel da. „Nun sehen Sie doch einmal, Herr Baron, diese gewaltigen Verschiedenheiten“, ergriff [S. 10]mit dröhnender Stimme der Hausherr eifrig das Wort. „Wer nicht ganz mit Blindheit geschlagen ist, muß sie doch auf den ersten Blick sehen, und ich begreife nicht, daß es immer noch Ornithologen gibt, die diese Unterschiede ganz leugnen oder sie nur für solche nach Geschlecht und Jahreszeiten halten. Darum handelt es sich aber keineswegs, sondern um abweichende geographische Formen, also um das, was ich ›Subspezies‹ nenne. Hier sehen Sie z. B. eine ganze Reihe Schafstelzen, die im Gegensatz zu den anderen eine weiße Kehle haben. Das sind Südeuropäer; ich bekam sie aus Italien. Die nächste Reihe hat nicht, wie gewöhnlich, aschgraue Ohrdecken, sondern schieferschwarze. Sie sind zwar in Deutschland erlegt, aber trotzdem auf gar keinen Fall deutsche Brutvögel, sondern Nordländer, die uns nur auf dem Durchzuge besuchen. Sehen Sie nur einmal die Begleitzettel näher an. Immer werden Sie finden, daß das Erlegungsdatum mit der Zugzeit dieser schönen Vögel zusammenfällt. Und dann drehen Sie die Bälge einmal um und achten Sie auf das Vorhandensein oder Fehlen des Augenbrauenstreifens oder auf die ganz verschiedene Färbung des Oberkopfes.“ — „Hier haben wir“, wagte Alfred einzuwerfen, „sogar einige Stücke mit glänzend schwarzem Oberkopf, die wir neulich durch Professor Naumann von den anhaltinischen Besitzungen in Südrußland erhalten haben.“

Interessiert vertiefte sich der Gast in die nähere Betrachtung der sauber hergerichteten und mit peinlichster Genauigkeit etikettierten Bälge. „In der Tat“, meinte er dann, „sind die Unterschiede zwischen den Viehstelzen verschiedener Herkunft viel größer und auffälliger, als ich sie mir nach den bloßen Beschreibungen gedacht habe.“ — „Also achten Sie unbedingt in den Nilländern ja recht genau gerade auf diese Vogelgruppe“, rief der Hausherr. „Ich möchte wetten, daß dort im Winter auch alle möglichen östlichen Formen vorkommen. An ihrem Federkleid können Sie dann ganz genau feststellen, wo die einzelnen Stücke ihre Brutheimat haben. Bedenken Sie doch nur, welch ungeahntes Licht dadurch auf das große Rätsel des Vogelzuges fallen würde!“ — „Gewiß, Herr Pastor, Sie haben sicherlich vollkommen recht, und ich würde herzlich gerne Ihrem Rate folgen. Als verantwortlicher Expeditionsleiter ist man aber nach nur allzuviel Richtungen hin in Anspruch genommen und darf sich nicht zu sehr zersplittern. Auch gestehe ich offen, daß mich als leidenschaftlichen Weidmann die Jagd auf afrikanisches Großwild natürlich doch mehr reizt als die auf kleine Singvögel. Es fehlt auch oft an Zeit und [S. 11]Muße zum Präparieren, zumal in der Gluthitze der Nilländer die erlegten Vögel sehr rasch in Verwesung übergehen. Aus allen diesen Gründen sollte ich noch einen Reisegefährten mithaben, einen tüchtigen jungen Ornithologen, der körperlich den Anstrengungen einer solchen Reise gewachsen ist und geistig hoch genug steht, um mir nicht nur Reisegefährte, sondern auch Freund zu sein. Es wird ja nicht leicht sein, den richtigen Mann zu finden, aber vielleicht könnten Sie mir bei Ihren ausgedehnten Verbindungen zu einer wirklich geeigneten Persönlichkeit verhelfen.“ Der Blick des Barons streifte in diesem Augenblick lauernd und prüfend die sehnige, kraftvolle Gestalt des jungen Brehm, aber der Vater schien es nicht zu bemerken. „Ich werde über die Sache nachdenken“, meinte er kurz und kam dann gleich wieder auf seine geliebten Vogelbälge zurück.

Schon mehrmals war Thekla, die blühend schöne Tochter des Hauses, in der Türe erschienen und hatte dringend zum Essen gebeten, aber ihr Vater meinte nur unwirsch, essen könne der Baron daheim im schönen Land der „Spätzleschwaben“ genug, hier bei ihm aber müsse [S. 12]er alle verfügbare Zeit der Vogelkunde widmen. Endlich ließ er sich doch bewegen, auch das leibliche Wohl seines Gastes zu berücksichtigen. Bei Tisch erzählte der Baron viel und anschaulich von seiner großen Afrikareise. Mit geröteten Wangen und leuchtenden Augen trank ihm Alfred sozusagen jedes Wort von den Lippen. Seine lebhafte Einbildungskraft schaute mit durstigen Augen die öden Wüsten und die weiten Steppen, die vogelreichen Urwälder und die fieberschwangeren Sümpfe des schwarzen Erdteils, spiegelte ihm in leuchtenden Farben ein freies Forscher- und Jägerleben vor. Er mußte sich gleich nach der Mahlzeit verabschieden, um in achtstündigem Fußmarsch Altenburg zu erreichen, wo er bei einer Baufirma untergebracht war und am nächsten Morgen wieder zur Arbeit zu erscheinen hatte. „O Vater,“ flüsterte er diesem beim Abschied zu, „wenn doch der Baron mich mitnehmen wollte! Ich ginge gleich und wäre der glücklichste Mensch unter der Sonne.“

„Also acht Stunden hat Ihr Alfred zu laufen und muß doch morgen früh im Büro frisch sein,“ begann der Baron, als er mit dem alten Brehm wieder bei den Vogelbälgen saß, „wirklich eine tüchtige Leistung!“ — „Oh, das macht dem Jungen nichts aus,“ erwiderte der Pfarrer, „daran ist er gewöhnt. Ich habe meine Kinder frank und frei aufwachsen und sie sich tüchtig in unseren schönen Wäldern tummeln lassen. Dadurch sind sie kerngesund geblieben und frühzeitig abgehärtet worden. Namentlich Alfred war schon von Kindesbeinen an mein unzertrennlicher Begleiter auf tagelangen ornithologischen Ausflügen, auf denen es wenig zu beißen und viel zu laufen gab. Wie glücklich war er, wenn er nur meine Jagdtasche tragen durfte, und nie werde ich die selige Freude vergessen, die er empfand, als ich ihm zu seinem 8. Geburtstage eine kleine Vogelflinte schenkte. Er hat sich bald zu einem treffsicheren Schützen ausgebildet, und meine Sammlung verdankt ihm manches schöne, wertvolle Stück.“ — „Ich war höchst erstaunt“, fügte der Baron ein, „über die verblüffende Fachkenntnis eines so jungen, kaum dem Knabenalter entwachsenen Mannes.“ „Ja, er ist mein ganzer Stolz,“ sagte der Pfarrer einfach, „und ich glaube selbst, daß das Zeug zu einem tüchtigen Naturforscher in ihm steckt. Alle in unserer Gegend vorkommenden Vögel kennt er heute schon nach Erscheinung, Aufenthalt und Lebensgewohnheiten ebenso gut wie ich selbst; kein Vogelnest entgeht seinem scharfen Auge, kein Lockton seinem wunderbar geschulten Ohr.“ — „Aber, Herr Pfarrer, das ist ja gerade der Mann, den ich [S. 13]für meine neue Reise so sehr suche und brauche! Geben Sie mir Ihren Alfred mit, und ich will ihn halten wie meinen eigenen Bruder!“ — „Na, der Alfred selber wäre wohl gerne damit einverstanden; er hat schon vorhin so etwas verlauten lassen, denn Sie haben ihm mit Ihren afrikanischen Reiseschilderungen den Mund gehörig wässerig gemacht. Ich wette, er träumt morgen schon über seinem Reißbrett von den wildesten afrikanischen Jagdabenteuern und zerbricht sich den Kopf darüber, welche Vogelarten wohl an dem großen Märchenstrome Nil vorkommen könnten. Aber, Herr Baron, im Ernste gesprochen, der Bursche ist doch für ein solches Unternehmen noch gar zu jung, denn er hat ja erst vor wenigen Wochen sein 17. Lebensjahr vollendet. Außerdem würde er durch eine solche Reise doch gar zu sehr aus seiner beruflichen Laufbahn herausgerissen werden und womöglich gar den Geschmack an ihr verlieren. Es ist ja jammerschade, daß ich ihn nicht zum Studium der Naturwissenschaften nach Jena schicken konnte. Aber dort studiert schon mein älterer Sohn Reinhold Medizin, und für zwei studierende Söhne reicht das knappe Einkommen eines simplen Dorfgeistlichen nun einmal nicht aus. So mußte ich eben Alfred beim Baufach unterbringen, damit er früher ins Brot kommt.“ — „Aber der Bursche ist ja doch der geborene Naturforscher und wird sich deshalb auch nur als Naturforscher wahrhaft glücklich fühlen. Also lassen Sie ihn ruhig mit mir nach Afrika gehen! Nach der Heimkehr wird man dann schon sehen, nach welcher Richtung sein Lebensschifflein weiter steuern wird. Ich meine, es kann doch wohl keinem jungen Manne etwas schaden, wenn er sich den Wind tüchtig um die Nase wehen läßt und ein gutes Stück von der Welt zu sehen bekommt, noch ehe er sich für einen bestimmten Beruf entscheidet. Er ist ja auch weit über seine Jahre gereift, würde also nicht wie ein dummer Junge ins schwärzeste Afrika hineintappen, sondern von vornherein nach einem ganz bestimmten wissenschaftlichen Plane arbeiten.“ — „Das würde er allerdings sicherlich, und ich glaube, auch in jeder anderen Beziehung könnten Sie sich voll und ganz auf meinen Alfred verlassen. Aber was würde meine Frau zu der Sache sagen? Es würde ihr doch ungeheuer schwer fallen, ihren Liebling in so weiter Ferne einem ungewissen Schicksale und tausenderlei Gefahren preisgegeben zu wissen.“ — „Nun, Herr Pfarrer, wir stehen alle in Gottes Hand, und überflüssige Gefahren will ich nicht aufsuchen. Das verspreche ich Ihnen. Die größte und unvermeidlichste Gefahr im Sudan ist wohl das klimatische Fieber, aber gerade ein so jugendfrischer Körper wie der Ihres Sohnes wird [S. 14]ihm am ehesten gewachsen sein. Und dann bedenken Sie den großartigen und wissenschaftlich unendlich wertvollen Zuwachs, den Sie durch Alfreds Mitkommen für Ihre Sammlungen zu erwarten hätten.“

Damit hatte der Baron den schwachen Punkt des alten Brehm getroffen, denn über seine Vogelbalgsammlung ging ihm nichts. „Das ist allerdings wahr,“ rief er ganz begeistert aus, „denn keiner weiß mit solchem Verständnis für mich zu sammeln, keiner kennt so genau das Material und die Grundlagen, die mir für meine wissenschaftlichen Arbeiten nötig sind, wie mein Alfred. Ich sammle ja nicht blindlings drauf los und suche nicht aus bloßer Raffgier Tausende von Vogelbälgen zu ergattern, sondern ich will von jeder paläarktischen Vogelart sämtliche Federkleider zusammenbringen, die ja oft nach Geschlecht, Alter und Jahreszeit sehr verschieden sind und überdies Stücke oder womöglich gepaarte Pärchen aus den verschiedensten Ländern ihres Verbreitungsgebietes, um so über die geographische Abänderung der Art Klarheit zu gewinnen. Die Art ist ja nicht ein so festumrissener und starrer Begriff, wie der große Linné glaubte. Ich weiß, daß viele Zeitgenossen mich wegen meiner vielen Subspezies auslachen, aber ich weiß auch, daß später einmal eine Zeit kommt, die mir Recht geben wird.“

Ein Wort gab das andere. Die Dämmerung senkte sich hernieder. Und in dieser Stunde wurde über die Lebensbahn Alfred Edmund Brehms entschieden. Die nächsten Wochen verstrichen unter allerlei Reisevorbereitungen. Am 6. Juli 1847 trat Baron Müller von Triest aus mit seinem jungen Gefährten hoffnungsfroh die Ausreise an. Damit begann für Alfred Brehm ein neuer und wohl der abenteuerlichste Abschnitt seines Lebens. Der Abschied von Renthendorf, von Eltern und Geschwistern mag dem Jüngling schwer genug geworden sein, und der Vater hätte seine Erlaubnis sicher noch zurückgezogen, wenn er hätte ahnen können, daß der schwarze Erdteil seinen Liebling unter unsäglichen Strapazen und Entbehrungen fünf volle Jahre zurückhalten und überdies noch das Leben eines zweiten Sohnes fordern würde.

So war der alte Brehm, von dem später der Sohn schrieb: „Das Studium der Natur war ihm Gottesdienst.“ Bei einem Besuche Renthendorfs im Sommer 1908 konnte ich mich mit Freude überzeugen, mit welcher Liebe und Verehrung noch heute die Leute von ihrem unvergeßlichen „Vogelpastor“ sprechen, wie sie ihn mit gutmütigem [S. 15]Spotte nannten. Man darf nicht etwa glauben, daß Christian Ludwig Brehm über seiner leidenschaftlichen Hingabe an die Wissenschaft der Vogelkunde sein Pfarramt vernachlässigte. Er war vielmehr ein ausgezeichneter und allzeit opferwilliger Seelsorger; die Bauern waren deshalb mit ihrem „Vogelpastor“ baß zufrieden, sahen ihm mancherlei Schrullen und Eigentümlichkeiten gerne nach und überbrachten ihm für seine Sammlung alle Vögel, die ihnen der Zufall in die Hände spielte, soweit sie sich nicht etwa — essen ließen. Der alte Brehm gehörte nicht zu denen, die ihr Christentum stets auf den Lippen tragen, aber er wußte mit seinen Bauern ein gar kräftig und erbaulich Wörtlein zu reden, ganz ihrer einfachen Denkweise sich anpassend und seine christliche Nächstenliebe mehr durch rasche Taten als durch lange Predigten bekundend. Deshalb mochten sie ihn auch alle so gern, den Mann mit dem durchdringenden Scharfblick, der offenen Hand und dem gütigen Herzen, ihn, der seine Gemeinde ein halbes Jahrhundert hindurch getreulich behütet, ihn, der zwei Geschlechterfolgen von ihnen getauft, konfirmiert, getraut und zu Grabe geleitet hatte, ihn, der sie mit ihren kleinen Nöten und Sorgen ebenso genau kannte wie die eigenen Kinder, ihn, der auch nie müde wurde, ihnen die wundersame Herrlichkeit der Natur zu verkündigen. Was dem Vater Liebhaberei und Ablenkung bedeutete, wurde — ins Große geweitet — dem Sohne Alfred zum Beruf. Ein Bahnbrecher auf dem Wege zur Tierseele, ein Vorkämpfer der Wissenschaft, der ihr neue Wege wies und das vom Trümmergestein der Systematik verrammelte Tor zur Biologie mit starker Hand öffnete, der die Kunde vom Tierleben uns erschloß — das war Alfred Brehm.

Zwei schwerfällige Segelbarken, sogenannte Dahabijes, krachten infolge ungeschickter Steuerung mitten auf dem Nil gewaltig aufeinander, wobei dem vorderen Schiff das Steuerruder weggerissen wurde. Wüstes Toben, Schreien, Schimpfen und Kreischen erhob sich über dem heiligen Strome, fast noch übertäubt von dem gellenden Zetergeschrei der verschleierten Weiber, mit denen das beschädigte Fahrzeug vollgepfropft war. Brehm und Baron Müller, die in der kleinen Kajüte des anderen Schiffleins gerade ein wenig geschlummert [S. 16]hatten, stürzten, mit Pistolen und Säbeln bewaffnet, erschrocken an Deck, um zu sehen, was los sei, gefolgt von einem langen Engländer und seiner französischen Geliebten, die gleichfalls diese Barke zur Fahrt nach Kairo benützten, denn Eisenbahnen gab es ja damals in Ägypten noch nicht. Sie kamen gerade zurecht, um zu sehen, wie vier nackte Matrosen der beschädigten Barke durchs Wasser schwammen, an den eigenen Schiffswänden emporkletterten und unter fürchterlichem Geschrei und einer Flut von Schimpfworten mit der Mannschaft zu raufen anfingen. Der Reïs (Schiffseigentümer) rief den Europäern angstvoll zu, ihm gegen die „Räuber und Mörder“ beizustehen. Das war das Zeichen zum Gegenangriff. Baron Müller hieb dem nackten Steuermann der Gegenpartei mit seinem Säbel derartig über den Kopf, daß er in den Strom fiel und sich kaum über Wasser halten konnte. Brehm ging mit bloßem Hirschfänger auf die anderen drei Kerle los und trieb sie mit scharfen Hieben vor sich her. Der verblüffte Engländer dagegen griff erst zu den Waffen, nachdem ihn die mutige Französin durch ein paar schallende Ohrfeigen drastisch genug dazu aufgefordert hatte. Der überwundene Feind stürzte in den Strom und schwamm zu seiner Barke zurück. Auf dieser erhob sich ein Heidenlärm. Ein ganzer Haufe aufgeregter Männer bewaffnete sich unter Wutgeschrei und Rachegeheul mit derben Knüppeln und traf alle Anstalten zu einem neuen Angriff. Doch unterblieb er, als die Europäer ihre Büchsen herbeiholten, mit Kugeln luden und jeden zu erschießen drohten, der es wagen sollte, sich ihrem Schiff zu nähern.

Nicht ohne Beschämung hat Brehm selbst später über diesen Zwischenfall geurteilt: „Nur gänzliche Unkenntnis des Landes und seiner Bewohner konnte unser Verfahren entschuldigen. Zwei Jahre später würde ich jene Matrosen mit der Peitsche und nicht mit dem Säbel verjagt haben. Die armen, von uns so sehr verkannten Burschen hatten keineswegs die Absicht gehabt, uns anzugreifen, sondern wollten sich von unserem Kapitän nur die Entschädigung für das ihnen zerbrochene Steuer zahlen lassen. Daß die Leute dabei aus vollem Halse schrien und anderweitigen Lärm zu verursachen bemüht waren, hätte einen mit ihren Sitten Vertrauten nicht beunruhigt, weil er gewußt haben würde, daß die Araber bei jeder Gelegenheit schreien und lärmen.“

„Herr, was willst du von meiner Frau?“ wurde Brehm wütend von einem riesenhaften, baumstarken Nubier angebrüllt, der wie [S. 17]ein gereizter Tiger auf ihn losfuhr. Dieser Kerl, ein gewisser Aabd Lillahi, der durch Trunksucht, Roheit und Jähzorn schon wiederholt unangenehm aufgefallen war, hatte nämlich seine Frau mit an Bord, eine sehr hübsche, blutjunge Nubierin, und Brehm war rein zufällig auf dem engen Verdeck in allzu große Nähe der nußbraunen Schönheit geraten. Er mochte beteuern, was er wollte, der Schwarze betrachtete ihn von diesem Augenblicke an mit grenzenloser Eifersucht und schien überhaupt die beiden Deutschen aus tiefster Seele zu hassen. Einige Tage später lag Brehm fieberkrank im Schiffsraum, als er auf Verdeck wütend schimpfen und fluchen hörte. Auf Befragen erfuhr er von seinem Diener, daß die Schiffsmannschaft auf den Baron zornig wäre, weil er zum Jagen an Land gegangen sei und nicht zurückkäme, obwohl gerade jetzt nach längerer Windstille ein günstiger Nordwind eingesetzt habe. Nun habe man den Aabd Lillahi ausgeschickt, ihn zu holen. Bei Nennung dieses Namens ahnte Brehm gleich nichts Gutes. Er raffte sich auf, ergriff seine Büchse und eilte auf Deck, wo er auch schon den Baron vom nahen Strande her laut um Hilfe rufen hörte. Der Nubier drängte ihn nämlich geradezu mit Gewalt nach dem Ufer und schlug sogar auf ihn los. Der mit Recht darob erzürnte Baron riß seine Jagdflinte herunter, um dem Rohling einen Kolbenschlag zu versetzen, aber der Schwarze preßte ihm mit der Hand die Kehle zusammen und suchte sich des Gewehres zu bemächtigen. Brehm sah seinen Freund und Gönner in höchster Not [S. 18]und nahm deshalb den Nubier aufs Korn, aber er konnte nicht abdrücken, da die beiden Kämpfer so eng verschlungen waren, daß der Schuß auch den Baron im höchsten Grade gefährdet hätte. Endlich wurde der Nubier freier, und Brehm zielte genauer, aber da brach jener plötzlich noch vor dem Schuß blutend zusammen: der Baron hatte ihm sein Dolchmesser in die Brust gestoßen! Entsetzt schrie das Schiffsvolk auf und schwur fürchterliche Rache. Nur die entschlossene Haltung und die ernstesten Drohungen der beiden wohlbewaffneten Deutschen, sowie ihr Versprechen, sich in Dongola dem Gericht des Statthalters zu stellen, vermochten weiteres Unheil und Blutvergießen zu verhüten. Die Verwundung Aabd Lillahis erwies sich glücklicherweise nicht als lebensgefährlich, da eine Rippe die Kraft des Dolchstoßes gebrochen hatte. Schließlich war der wüste Kerl mit einem Schmerzensgelde von drei Talern zufrieden, und damit fand dieser unangenehme Zwischenfall seine Erledigung.

Blieben also diese Segelbarkenfahrten, die unsere Reisenden über Chartum hinaus bis in den Blauen und Weißen Nil führten, auch nicht ohne unliebsame Abenteuer, so waren sie andererseits doch gerade für den Naturforscher zweifellos die angenehmste, genußreichste und lohnendste Art des Reisens in den damals noch so wenig bekannten Ländern des Sudan. Diese gemächliche Art des Reisens stromaufwärts ist natürlich ganz von der herrschenden Windrichtung abhängig, und gerade dabei findet der jagende Naturforscher seine Vorteile. Brehm hat noch in späteren Jahren viel von diesen herrlichen und in bezug auf Jagd und Vogelkunde so ergiebigen Fahrten auf dem „Vater der Ströme“ geschwärmt. Da das nubische Nilbett durch tückische Felsriffe die Schiffahrt erschwert, wurde die Segelbarke über Nacht irgendwo an Land gezogen und erst bei Sonnenaufgang wieder flott gemacht. Während sie langsam den majestätischen Strom hinaufsegelte, gingen Baron Müller und Brehm jagend und beobachtend am Ufer entlang, ließen sich zum Mittagessen an Bord nehmen und dann wieder abends beim Landen. Fast täglich machten sie reiche Beute, die in Gestalt von fetten Nilgänsen, Enten und Tauben auch der Küche zugute kam, denn mit dieser war es äußerst dürftig bestellt, zumal eine solche Reise widriger Winde wegen oft länger dauerte, als man berechnet hatte. Je weiter man nach Süden vordrang und sich den Tropen näherte, um so zahlreicher wurden die fremden, bisher nie geschauten Erscheinungen aus der Vogelwelt. Jeder Tag brachte Neues, jede Stunde bereicherte in ungeahnter Weise die Kenntnisse [S. 19]der beiden Forscher. Auf den Sandbänken standen ganze Scharen von stolzen Kronen- und zierlichen Jungfernkranichen, an den Ufern fischten graue und silberweiße, rote und gelbe Reiher, und die reizenden Kuhreiher saßen truppweise auf den breiten Rücken der träge im Morast liegenden Büffel; lustige Sporenkiebitze liefen auf den Dämmen herum, langbeinige Stelzenläufer und abenteuerlich aussehende Säbelschnäbler wateten auf den überschwemmten Wiesen, auf den Wassern schaukelten sich Scharen der gewaltigen Pelikane, durch die Lüfte schossen wie buntgefiederte Pfeile die farbenprächtigen Bienenfresser, vor den blühenden Sträuchern schwirrten schimmernde Honigsauger, die die Kolibris in Afrika vertreten, auf Pfählen lauerten Graufischer, diese vergrößerte, aber verunglückte Ausgabe unseres herrlichen Eisvogels, Steinschmätzer der verschiedensten Art tanzten und knicksten im Steingeröll, allerliebste Blaukehlchen durchschlüpften schmiegsam und geheimnisvoll das Uferdickicht, der Bülbül ließ seine klangvolle Strophe erschallen, und als echt tropische Erscheinung wurden absonderliche Nashornvögel mit freudigem Hurra begrüßt. Faule Krokodile lagen verschlafen und gähnend auf kleinen Schlamminseln, flinke Ichneumons huschten beutelüstern durch undurchdringliche Rohrfelder, und abends gaben die Schakale ihre mißtönigen Heulkonzerte zum besten.

Soweit es die knapp bemessene Zeit zuließ, wurden natürlich auch die berühmten alten Tempelbauten und die Königsgräber besucht, namentlich auch die sagenumwobenen Krokodilhöhlen bei dem Städtchen Monfalut. Es war wieder einmal eine recht beschwerliche Sache, denn die langen Gänge waren überaus eng, erstickend heiß, mit mefitischen Düften geschwängert und der Boden von dem mit Erdpech vermischten Kot zahlloser Fledermäuse glitschig. In den vorderen Gängen lagen nur menschliche Mumien, von denen man wenigstens einige abgetrennte Köpfe mitnehmen konnte, in den hinteren aber waren die einbalsamierten Krokodile aller Größen schichtenweise aufeinander getürmt, und sogar ganze Berge eingetrockneter Krokodileier waren vorhanden. Einige der schönsten Krokodilmumien wurden für die Sammlung ausgewählt. Brehm kam dabei zu der jedenfalls richtigen Ansicht, daß die alten Ägypter die Krokodile keineswegs als heilig verehrten, wie die Altertumsforscher bis dahin angenommen hatten, sie vielmehr fürchteten und ihre Zahl nach Möglichkeit zu vermindern suchten. Unmöglich konnten all diese Tausende einbalsamierter Ungetüme eines natürlichen Todes gestorben sein; man [S. 20]hatte sie wahrscheinlich gewaltsam getötet und dann, zur Versöhnung ihrer Geister, mumifiziert.

Einmal hatte Brehm einen prachtvollen Seeadler angeschossen, der noch bis zum Strome flatterte und dort ins Wasser fiel. Er trieb mit den Wellen dicht am Ufer hin, geriet aber dann in eine nach der Mitte zu sich wendende Strömung, schien also verloren. In diesem Augenblick tauchte ein herumlungernder Araber auf, und Brehm ersuchte ihn, gegen ein gutes Trinkgeld den Vogel herauszuholen. Der Mann aber weigerte sich beharrlich mit der Begründung, daß es hier viele Krokodile gebe, die ihm erst kürzlich zwei Schafe geraubt hätten. Ärgerlich über diese vermeintliche Feigheit entkleidete sich Brehm selbst und sprang mutig ins Wasser. Eben verlor er den Boden unter den Füßen und wollte sich zum Schwimmen anschicken, da schrie der Araber entsetzt auf: „Herr, um der Gnade und Barmherzigkeit Allahs willen, kehre um! Ein Krokodil!“ Erschrocken fuhr Brehm zurück. Und wirklich, da kam auch schon von der anderen Stromseite her ein riesiges Krokodil angeschwommen, gerade auf den erschossenen Adler zu, tauchte dicht vor ihm, öffnete den mit greulichen Zahnreihen besetzten Rachen — groß genug, um auch einen Menschen darin unterzubringen — und verschwand mit seiner Beute in den trüben Fluten. Brehm stand derweil wie gelähmt. Seit dieser Stunde haßte er die Krokodile leidenschaftlich, und diesem Haß ist er sein ganzes Leben hindurch so treu geblieben, daß er niemals eine der gepanzerten Riesenechsen unbeschossen ließ, so oft sich nur immer die Gelegenheit bot, ihnen eine Kugel anzutragen.

„Söhne der Fremde,“ begann Aabd Allah, ein alter, ehrwürdiger und seiner Rechtlichkeit wegen hoch angesehener Barkenführer, dem ein langer, weißer Bart das ernste Antlitz umfloß, während das blaue Kattunhemd seinen ausgemergelten Leib wie ein Priestertalar umhüllte, „seht, ich bin ein alter Mann, die Sonne hat mein Haar siebenzig Jahre beschienen und gebleicht, des Alters Silber deckt es, mein Gebein ist mürbe geworden, ihr könntet meine Kinder sein. Wohlan, so höret, Männer des Frankenlandes, höret auf das, was ich euch sagen will. Ich spreche die Sprache des wohlmeinenden Warners. Laßt ab von eurem Beginnen, denn ihr geht einer großen Gefahr entgegen, unwissend und sorglos — ich aber kenne sie. Hättet ihr gleich mir jene Felsen gesehen, die zusammentretend den Wogen die Tür verschließen, hättet ihr gehört, wie die Wasser, Einlaß und Durchgang [S. 22]begehrend, donnernd, zürnend und machtvoll an die ewig Feststehenden klopfen, wie sie die Steine überfluten und mit Gebrüll zur Tiefe in den Bauch der Felsen stürzen, und wüßtet ihr, daß nur die Gnade Allahs — ihm sei Bewunderung, denn er ist der Erhabene — unser gebrechliches Fahrzeug leiten und führen kann, ihr würdet meinem Rate folgen. Denkt an eure Mütter! Der Kummer würde sie erdrücken, wenn uns der Segen des Allbarmherzigen verließe.“

Baron Müller schien schwankend zu werden, aber Brehm antwortete freundlich, doch fest: „Allah wird uns helfen. Er ist gnädig!“ — „Nun, so gehet mit Gott und seinem gepriesenem Propheten,“ erwiderte würdig der Greis, „ich will für euch beten in der Stunde der Gefahr.“ — „Amen, o Reïs, wir danken dir, das Heil sei mit dir!“

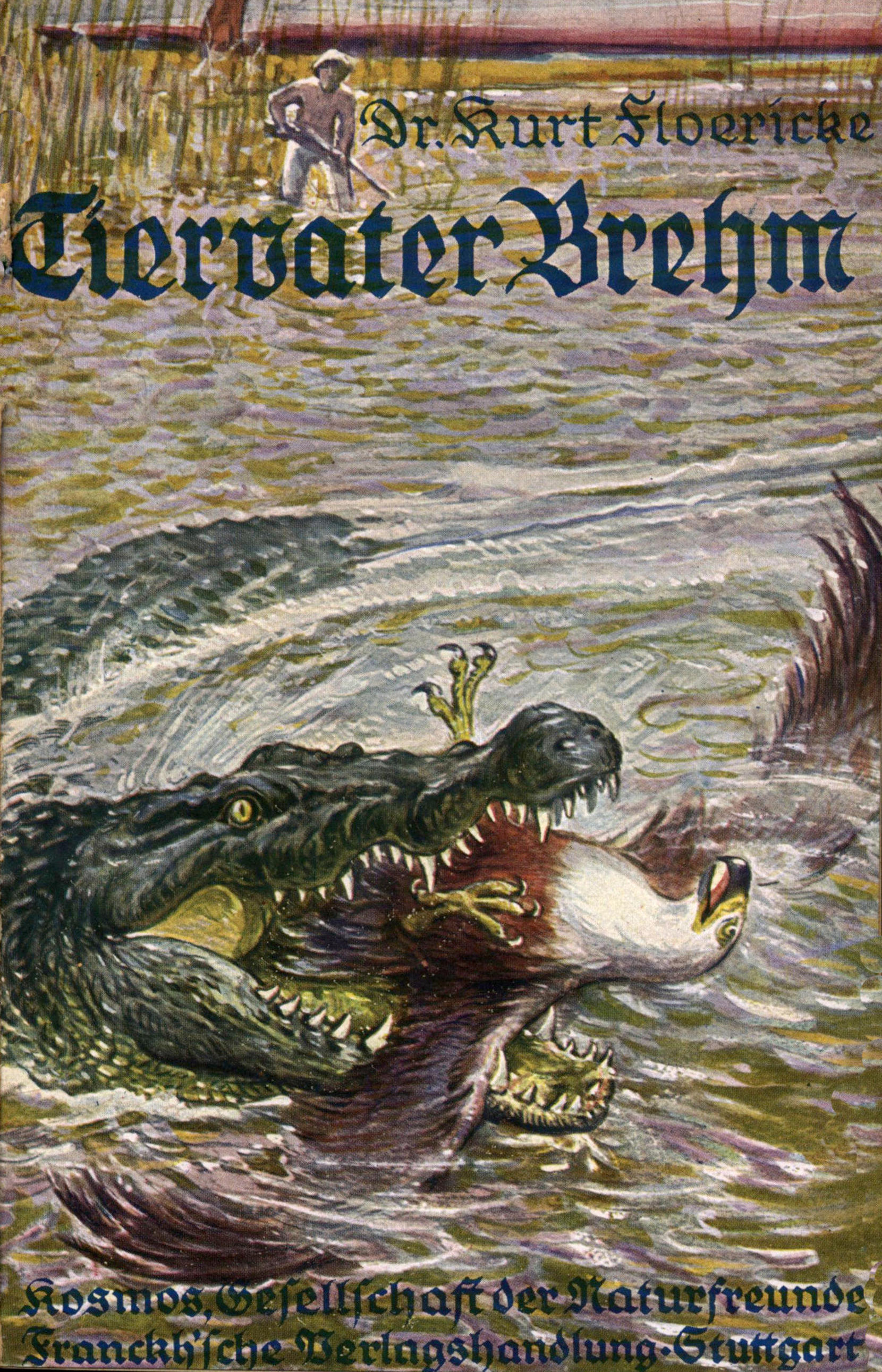

Dieses Gespräch fand an einem herrlichen Tropenabende unweit der großen Nilkatarakte von Wadi-Halfa statt, die ein fast unüberwindliches Hindernis für die Schiffahrt bildeten und der Weiterreise gewöhnlicher Barken ein Ziel setzten. Die beiden Deutschen aber hatten diesmal durch die Güte des türkischen Statthalters von Chartum besonders stark gebaute Regierungsbarken zur Verfügung, und deren Führer wollten die Durchfahrt mit einigen besonders tüchtigen, erfahrenen und mutigen Steuerleuten und Ruderern wagen, während die übrige Mannschaft mit dem großen Gepäck die Fälle auf dem Landwege umgehen sollte. Brehm bestand aber trotz der dringendsten Warnungen und Abmahnungen von allen Seiten darauf, die gefährliche Fahrt mitzumachen, und Baron Müller mochte dem jüngeren Gefährten an Mut auch nicht nachstehen. So sind beide die ersten Europäer gewesen, die die Stromschnellen von Wadi-Halfa überwunden haben.

Um Haaresbreite hätte aber das kühne Wagnis tragisch geendet. Mit furchtbarer Gewalt fluteten die Wogen über die kaum vom Wasser bedeckten Felsblöcke, in allen Fugen stöhnte und krachte das Schifflein, dem Steuer ungehorsam, tanzte es durch den kochenden Gischt, kein Ruder tat seinen Dienst. Doch die dräuenden Wogen selbst werden zu Rettern, sie umfassen und umklammern die Barke, nehmen sie mit sich fort in rasender Fahrt. Wie ein Pfeil vom Bogen jagt das kleine Fahrzeug zwischen himmelansteigenden, senkrecht abfallenden, schwarzen, glänzenden Syenitwänden dahin, die nur wenige Schritte voneinander entfernt sind, so daß man die Ruder überhaupt nicht brauchen kann. Ein hartes Aufstoßen, daß all die Männer zu Boden fallen! Ein einziger Schrei des Entsetzens! Ein Leck! Nun geht’s [S. 23]ans Verstopfen! Die steuerlos treibende Barke ist in ein Labyrinth von Felsen, Strudeln und Wasserfällen geraten. Keiner weiß mehr, wo man sich befindet. Entkräftigende Angst bemächtigt sich der Mannschaft, die bereits ihre Kleider abwirft. In dieser Not übertönt die Stimme des 70jährigen Bellahl, des Abu el reisin, des „Vaters der Schiffsführer“, das Gezeter des jammernden Schiffsvolkes und das dumpfe Brausen des Katarakts: „An die Ruder, ihr Helden! Seid ihr denn toll, ihr Kinder der Heiden? Arbeitet, rudert, ihr Hunde, ihr Knaben, ihr Männer, ihr Tapferen, ihr Braven! Maschallah! Rudert, bei Gott! Allah ist gnädig! Er ist der Allerbarmer!“ Der Greis selbst handhabt mit eiserner, nerviger Faust das Steuer. Da fließt nach links ein starker Arm ab, in ihn lenkt Bellahl die Barke, verfolgt den Lauf des Stromzweiges mit sicherer Hand und erreicht wirklich freies Fahrwasser. Gerettet! Die Gefahr ist vorüber. Freudenschüsse der beiden schreckensbleichen Europäer begrüßen das am Horizont auftauchende Palmendorf Wadi-Halfa. Die Araber aber fallen auf ihr Angesicht und beten: „Lob und Preis dir, dem Herren der Welten, dem Allerbarmer!“

„Ich kann nicht mehr weiter! Laßt mich doch ruhig hier liegen, wo ich bin! Ich will ja nichts mehr als sterben. Aber vorher nur noch einen Trunk Wasser! Einen einzigen, kleinen, winzigen Schluck Wasser!“ Der so erbärmlich jammerte, das war unser sonst so tapferer Alfred Brehm. Das Fieber hatte ihn auf dem langen Karawanenmarsche durch das glühend heiße Kordofan mit aller Macht gepackt, und täglich zehrte das mörderische Klima dieses verrufenen Landes an seinen schon sehr schwach gewordenen Kräften. Mit Gewalt mußte man ihn zum Weiterreiten zwingen. Jeder Schaukeltritt des gemächlich dahinziehenden Kamels wurde dann dem Kranken zu peinvoller Qual, hatte Erbrechen und Leibschmerzen zur Folge, und nur durch krampfhaftes Anklammern an eine Kiste konnte er sich vor dem Herabfallen bewahren. Es war ein Glück, daß Baron Müller, der selbst schwer unter immer häufigeren Fieberanfällen zu leiden hatte, sich schon bald nach Ankunft in der unerträglich öden und langweiligen Sklavenhändlerstadt El Obeid zum Rückmarsch nach Chartum entschloß, denn lange hätten beide sicher nicht mehr dem fürchterlichen Klima standgehalten. Überdies trat während der Märsche öfters Mangel an [S. 24]Lebensmitteln ein, und man mußte froh sein, wenn es gelang, einige von den Kamelen aufgescheuchte Perlhühner oder Frankoline zu schießen. Der Hunger hätte sich ja allenfalls noch ertragen lassen, aber zum Unglück war das spärlich genug angetroffene Wasser meist nur eine ekelhafte bräunliche Schleimbrühe, deren unvermeidbarer Genuß immer wieder neue Fieberanfälle auslöste. Die Steppe selbst starrte von scharfschneidigen Gräsern und lästigen Kletten, und so war der Marsch durch sie selbst an fieberfreien Tagen nicht gerade ein Vergnügen. Häufig stand sie jetzt am Ende der Trockenzeit weithin in Flammen, und dann sah man, wie die Antilopenherden in langwiegendem Galopp vor dem rasenden Element flüchteten oder wie die fluggewandten Gaukler (eine Adlerart) und die langbeinigen Kranichgeier erfolgreiche Jagd machten auf das massenhaft durch die Flammen aus seinen Schlupfwinkeln herausgejagte Schlangengezücht. Die Eingeborenen dieser Gegend, die sich im allgemeinen nicht unfreundlich zeigten, wohnten in runden Strohhütten (Tokhuls) mit oben spitz zulaufendem Dach, das gewöhnlich von einem Straußenei gekrönt wurde, bebauten magere Durrha-(Hirse-)Felder und unterhielten große Viehherden. Oft sah man 5–600 Kamele zusammen weiden und hatte auch Gelegenheit, ihre fette, etwas säuerliche Milch zu kosten.

„Friede sei mit dir, o Scheich!“ kauderwelschte Brehm, der Negersprache nur wenig kundig, mit dem herbeieilenden Schulzen eines solchen großen Tokhul-Dorfes, das man eines Abends müde und hungrig erreicht hatte. „Wir wollen von dir gegen gutes Geld einige Farchas kaufen.“ Mit Farchas bezeichnete man nämlich in Oberägypten junge Hühner, und etwas anderes wäre in dem elenden Neste ja doch nicht aufzutreiben gewesen. Der Scheich schüttelte verwundert den Kopf. „Ihr zieht ja doch, wie ich höre, ohnehin nach El Obeid, wo es viele Farchas gibt. Dann braucht ihr doch hier keine zu kaufen. Ich habe zwar eine, aber sie ist alt und häßlich.“ — „Das schadet nichts, bringe sie uns nur her!“ Jener ging, erschien wieder und brachte — eine Sklavin, die der Beschreibung des guten Mannes in der Tat vollkommen entsprach. Man lachte und versicherte ihm, daß man diese Venus nicht brauchen könne, weil man die „Farcha“ essen wolle. Darob entfloh der Scheich voller Entsetzen. Die Europäer staunten ihm verwundert nach; erst einer der Diener löste das Rätsel durch die Mitteilung, daß die Kordofanesen mit „Farcha“ junge Sklavinnen bezeichnen, während sie für Hühner das Wort „Faruhdj“ haben.

[S. 25]

Es gab aber auch weniger lustige Mißverständnisse, namentlich als man auf dem Rückmarsch aus Kordofan durch Gegenden kam, die erst kürzlich von Sklavenjägern heimgesucht worden waren. Hier verhielten sich die Eingeborenen erklärlicherweise sehr zugeknöpft, oft geradezu unfreundlich oder feindselig. Mühsam quälten die Reisenden sich in anstrengenden Märschen durch das ungastliche Land, denn die Hitze hatte ihren Höhepunkt erreicht und stieg bei Südwind im Schatten der Strohhütten bis auf 45° R, während das der Sonne ausgesetzte oder in den Sand gesteckte Thermometer nicht selten sogar 55° R zeigte. Der Körper troff Tag und Nacht von Schweiß, und nur selten brachte ein kühlerer Nordwind allzu rasch vorübergehende Linderung. Überdies ritt man oft in die Irre, denn es fehlte an ortskundigen Führern. Es blieb manchmal nichts anderes übrig, als solche mit Gewalt zu beschaffen, wenn sie nicht freiwillig mitgehen wollten. Das brachte aber unsere Freunde bei den Schwarzen in den Geruch von Sklavenhändlern, und dieser Umstand hätte um ein Haar ihren Untergang herbeigeführt. Halb verdurstet, nur auf ein Restchen brühwarmes Schlauchwasser angewiesen, lagen sie todmüde in einem elenden, verlassenen Weiler, und der fieberkranke Brehm hatte sich in der erstbesten Hütte auf einem Ankhareb (Bettgestell mit elastischen Ledergurten) niedergelassen, während der Baron und Ali (ein ausgedienter türkischer Unteroffizier, den man in Chartum als Leibdiener aufgenommen hatte) weiter im Innern der Hütte auf dem festgestampften Erdboden zum Schlummer sich niederlegten. Plötzlich wurde Brehm durch ein wütendes Geheul aus seinem Halbschlafe aufgeschreckt, und gleichzeitig erschien auch schon am Eingang die herkulische Gestalt eines Negers, der mit gezücktem Schwert auf ihn losstürzte und seinen tobenden Gefährten zurief: „Kommt! Hier sind die Hunde! Kommt und schlagt sie tot!“ Mit einem gewaltigen Kolbenschlage schmetterte Brehm den Wütenden zurück und rüttelte die beiden anderen wach. Alle griffen zu den Waffen und drohten, jeden Eindringling niederzuschießen. Da hörte der sprachenkundige Ali, wie die Schwarzen sich verabredeten, die leicht Feuer fangende Strohhütte anzuzünden, und so mußte man sich zu einem Ausfall entschließen. Aber draußen waren die Europäer im Nu von einer großen Übermacht der Gegner umringt, deren lange Stoßlanzen nur noch einen halben Fuß von ihrer Brust entfernt waren. Der Baron hatte in jeder Hand eine Pistole und wollte schießen, aber der trotz seiner Jugend viel besonnenere Brehm beschwor ihn, dies nicht zu tun, und verlegte sich [S. 26]aufs Unterhandeln. Freilich ging seine Stimme in dem wüsten Lärm unter, aber man gewann doch so viel Zeit, sich wieder in die Hütte zurückziehen zu können. Bewaffneter Widerstand wäre ja auch tatsächlich Wahnwitz gewesen, denn wenn man auch einige Feinde unschädlich gemacht hätte, so wäre man doch schließlich unzweifelhaft trotz größter Tapferkeit der gewaltigen Übermacht unterlegen. Da kam im letzten Augenblick unerwartet Hilfe in höchster Not. Ein Araber mit milchweißem Barte, den die Schwarzen zu kennen und zu achten schienen, trieb die tobende Bande mit der Nilpferdpeitsche zurück und schaffte erst einmal Ruhe. Bald klärte sich nun das Mißverständnis auf, die ernüchterten Neger baten um Verzeihung, und der landesübliche Bakschisch beendete zur allseitigen Zufriedenheit das gefährliche Abenteuer.

Über all die unsäglichen Widerwärtigkeiten und Mühseligkeiten halfen aber doch immer wieder köstliche Forscherfreuden hinweg. Namentlich bei längerem Verweilen an einem günstigen Platze gab es genußreiche Tage und fast überreiche Beute. Da wurden erfolgreiche Adlerjagden veranstaltet, Antilopen und Hasen für die Küche geschossen. Wenn man nur auch eine geeignete Zukost dazu gehabt hätte! Aber weder Gemüse noch Kartoffeln wollen in der Gluthitze Kordofans mehr gedeihen, und die schlissigen, unappetitlichen Durrhakuchen, die die Negerweiber zu bereiten verstanden, waren schließlich doch nur ein sehr unvollkommener Ersatz für unser köstliches und wohlschmeckendes Brot. Ein wahres Labsal war es dagegen, wenn es glückte, einmal einen Krug Meriesa aufzutreiben, eine Art Hirsebier, das sehr erfrischend schmeckt und ähnlich wie der russische Kwaß von jedem Stamme und jedem Dorfe in anderer Weise zubereitet wird.

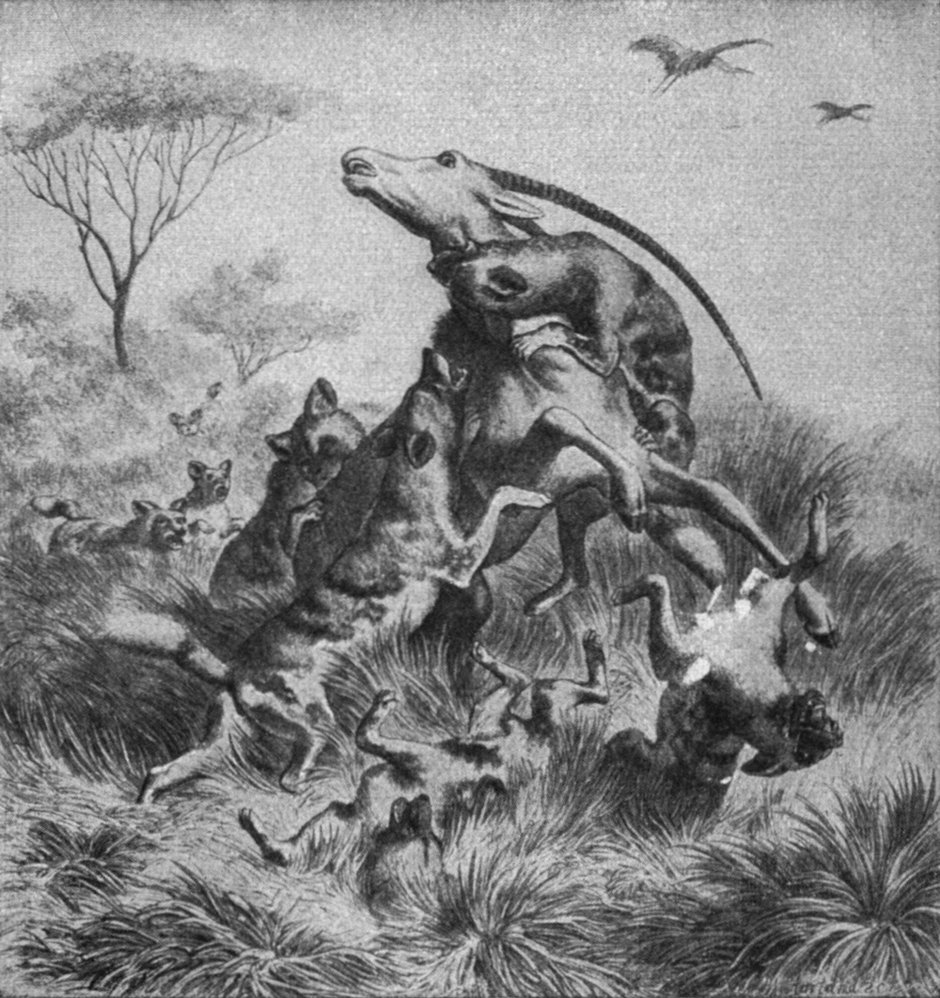

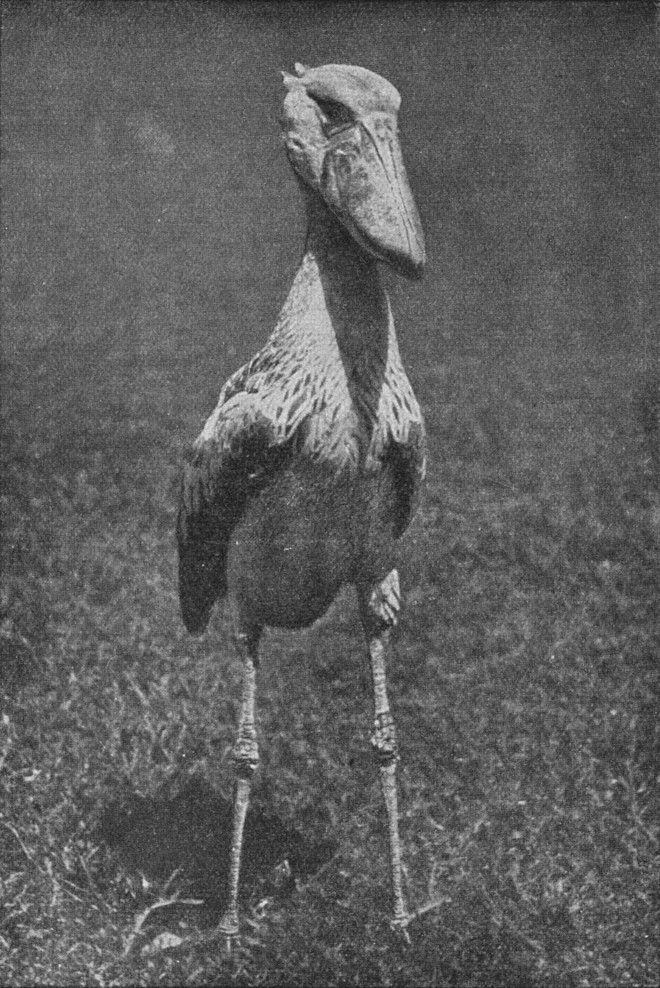

Köstlich waren die Tropenabende, wenn man innerhalb der mächtigen Dornumwallung eines Dorfes saß und dem gemütlichen Schnurren der langgeschwänzten Nachtschwalben lauschte oder den wehmütigen Rufen der kleinen Eulen, die zutraulich auf den Spitzen der Tokhals saßen. Blutdürstige Leoparden und feige Hyänen umschlichen nachts gierig die Dornumwallung, wurden aber rasch von den zahlreichen und mutigen Hunden zurückgetrieben. Nur wenn das aus tiefster Brust hervorgeholte Donnergebrüll des Löwen erscholl, das Brehm hier klopfenden Herzens zum erstenmal vernahm, verkrochen sich die edlen Hunde kläglich winselnd bei ihren Herren, die aber ebensowenig wie ihre vierbeinigen Gehilfen dem König der Tiere entgegenzutreten wagten, zumal die lange Stoßlanze ihre einzige Waffe war. Zweimal [S. 27]holte sich in Anwesenheit Brehms der „Herr mit dem dicken Kopfe“ durch gewaltigen Sprung, unwiderstehlichen Prankenschlag und zermalmenden Nackenbiß sein Opfer aus der hohen Dornumwallung (Serrieba), und um die Überbleibsel der königlichen Tafel stritten sich dann am nächsten Tage Geier und Marabus und in der Nacht Hyänen und Schakale.

Wüstensturm! Lauschen wir Brehms eigenen Worten, denn keiner hat die hehre Majestät der Wüste mit all ihren Schrecken und Schönheiten so eindringlich und greifbar, so packend und gewaltig zu schildern verstanden wie er:

[S. 28]

„Schon mehrere Tage vorher ahnt und weissagt der Wüstensohn diesen furchtbaren Wind, dem er geradezu tödliche Wirkungen zuschreibt. Die Temperatur der Luft wird im höchsten Grade lästig: sie ist schwül und abspannend wie vor einem Gewitter. Der Horizont ist mit einem leichten, rötlich oder blau erscheinenden Dufte wie überhaucht — es ist der in der Atmosphäre kreisende Wüstensand, aber noch bemerkt man keinen Hauch des Windes. Die Tiere jedoch fühlen seine Nähe wohl. Sie werden unruhig und ängstlich, wollen nicht mehr in gewohnter Weise gehen, drängen sich aus dem Zuge heraus und geben noch andere unverkennbare Beweise ihres Ahnungsvermögens. Dabei ermatten sie in kurzer Zeit mehr als sonst durch tagelange Märsche, stürzen zuweilen mit ihren Ladungen und können nur mit Mühe oder gar nicht wieder zum Aufstehen gebracht werden. In der dem Sturm vorausgehenden Nacht nimmt die Schwüle unverhältnismäßig zu, der Schweiß dringt aus allen Poren hervor, nur die strengste geistige Überwachung vermag dem Körper die ihm nötige Spannkraft zu erhalten. Die Karawane setzt ihre Reise mit ängstlicher Eile fort, solange es gehen will, solange nicht Mensch und Tier vor allzu großer Ermüdung zusammenbrechen, solange noch, dem Führer zum Merkmal, ein Sternchen am Himmel flimmert. Auch das letzte verschwindet, ein dicker, trockener, undurchsichtiger Nebel deckt die Ebene. Die Nacht vergeht, die Sonne steigt im Osten auf, der Wanderer sieht sie nicht. Der Nebel ist dichter, undurchsichtiger geworden, die stark gerötete Luft nimmt allgemach eine grauere, düstere Färbung an. Es herrscht fast Dämmerung. Das Auge durchdringt den Dunstschleier kaum über 100 Fuß weit. Der Tageszeit nach muß es Mittag sein. Da erhebt sich ein leiser, glühender Wind aus Süden oder Südwesten. Stärkere Stöße folgen, abgerissen, einzeln. Jetzt braust der Wind, zum Orkan gesteigert, daher. Hoch auf wirbelt der Sand, dicke Wolken verdunkeln die Luft. Der Wind würde den Reiter, der sich ihm widersetzen wollte, aus dem Sattel heben, aber kein Kamel ist zum Weitergehen zu bewegen. Die Karawane muß lagern. Den Hals platt auf den Boden gestreckt, schnaubend und stöhnend legen sich die Kamele nieder; man hört die unruhigen, regellosen Atemzüge der geängstigten Tiere. Geschäftig bauen die Araber alle Wasserschläuche an der sie vor dem Winde schützenden Seite eines lagernden Kamels auf einen Haufen, um die der trocknenden Luft ausgesetzte Schlauchoberfläche zu verringern; sie selbst hüllen sich in das sie bekleidende Tuch so dicht als möglich ein und suchen ebenfalls hinter Kisten oder [S. 29]Warenballen Schutz. Die Karawane liegt totenstill. In den Lüften rast der Orkan. Es kracht und dröhnt: die Bretter der Kisten zerspringen mit gewaltigem Knallen. Der Staub dringt durch alle Öffnungen, selbst durch die Tücher hindurch, peinigt und quält den Menschen, auf dessen Haut er sich festsetzt. Man fühlt bald heftige Kopfschmerzen, das Atmen wird schwer, die Brust ist beengt, der Körper trieft von Schweiß, aber dieser näßt die dünnen Kleider nicht, denn begierig saugt die glühende Atmosphäre alle Feuchtigkeit auf. Wo die Wasserschläuche mit dem Winde in Berührung kommen, dörren sie und werden brüchig, das Wasser verdunstet. Wehe dem armen Wanderer in der Wüste, wenn der Samum lange währt! Er wird sein Verderber! Ein lange anhaltender Samum ermattet Menschen und Tiere mehr als alle übrigen Beschwerden einer Wüstenreise zusammen. Und dabei bringt er neue, bisher nie gekannte Qualen über den Reisenden. Schon nach kurzer Zeit springen ihm, weil die heiße Luft alle Feuchtigkeit entzieht, die Lippen auf und fangen an zu bluten; die Zunge hängt trocken in dem nach Wasser lechzenden Munde, der Atem wird übelriechend, alle Glieder erschlaffen. Zu dem grenzenlosen Durste gesellt sich bald ein unerträgliches Jucken und Brennen am ganzen Körper: die Haut ist brüchig geworden, und in alle Risse dringt der feine Staub. Man hört die lauten Klagen der so grausam Gemarterten; zuweilen arten sie in förmliche Raserei aus — der Gepeinigte ist wahnsinnig geworden; oder sie verstummen zuletzt ganz, denn das mit fieberiger Hast durch die Adern strömende Blut hat den Kopf so beschwert, daß Bewußtlosigkeit eingetreten ist. Der Sturm ermattet, aber mancher Mensch erhebt sich nicht mehr: ein Gehirnschlag hat seinem Leben ein Ende gemacht. Auch mehrere Kamele liegen in den letzten Zügen.“

Schlanke Palmenwipfel am glasblauen Horizonte verkündigen die Nähe einer Oase, also einer Menschensiedlung im Meere des Sandes, ermöglicht durch das Vorhandensein von Wasser. Der Giftwind Samum haucht auch über die Oase seinen verderbenbringenden Odem, ohne das Verderben wirklich herbeizuführen, denn das Wasser lähmt seine verheerende Gewalt. Darum sind Brunnen und Oasen Friedensorte in der Wüste. Ursprünglich war die Oase nur von der schlanken Gazelle belebt, diesem Wunder der Wüste, und von der anspruchslosen Mimose. Dann kam der Mensch und brachte ihr die Königin der Pflanzenwelt, die Palme, und nun erst wurde die Oase bewohnbar. Eine Oase ohne Palmen wäre keine Oase, wäre ein Gedicht ohne [S. 30]Worte, ein Brunnen ohne Wasser, ein Haus ohne Bewohner. Auf solchen reichen Inseln des Sandmeeres hat sich der Mensch bleibend ansiedeln können, während er am bloßen Wüstenbrunnen nur tagelang zu verweilen vermag und nach kurzer Rast mit seiner beweglichen Habe weiterziehen muß. Der von Brunnen zu Brunnen wandernde Nomade gleicht einem von Insel zu Insel steuernden Schiffer, der in einer größeren Oase Wohnende dagegen einem Insulaner. Die Häuser der von Brehm besuchten Oasen in der Landschaft Fessan bestanden nur aus luftgetrockneten Lehmziegeln und hatten flache Dächer aus Palmstämmen. Gemütlich war’s in ihnen nicht, denn das Ungeziefer hatte freien Zutritt. Fliegenschwärme, unerhört zudringliche und bösartige Wespen peinigten den Menschen entsetzlich, giftgeschwollene Skorpione und widerwärtige Spinnen gehörten zu den regelmäßigen Hausbewohnern, selbst Vipern verirrten sich gar nicht selten in die Wohnräume. Dagegen werden die zierlichen Eidechsen und Geckos als Fliegenvertilger gerne gesehen. In einem solchen Heim bei der Bruthitze zu arbeiten, etwa gar einen stinkenden Riesengeier abzubalgen, war wahrhaftig kein Vergnügen, und Brehm lernte einsehen, daß auch das Leben in den vielgepriesenen Oasen seine Schattenseiten hat.

„Es ist doch eigenartig, wie am Weihnachtsabend die Gedanken immer wieder in die Heimat eilen,“ sagte Baron Müller nachdenklich. „Ein echt deutsches Weihnachtsfest ist doch das Schönste, was es gibt. Die prächtigste Palme läßt mich kalt, aber der flittergeschmückte, kerzenstrahlende Weihnachtsbaum greift mir ans Herz. O glückliche Kinderzeit!“ — „Ich habe Heimweh,“ versetzte Brehm nur schlicht. „Jeder Gedanke zieht mich heute am Heiligen Abend nach meinem stillen, lieben Renthendorf. Oh, unser liebes Pfarrhaus! Wieviel schöner sind doch jetzt unsere verschneiten Thüringer Nadelwälder als all dieser bunte Tropenzauber und als all diese bedrückende Urwaldpracht.“

Die beiden Deutschen saßen am Weihnachtsabend mit ihrem getreuen Ali mitten im Urwalde unweit des Blauen Nil. Man hatte sich’s etwas festlich gemacht, Punsch bereitet und die Pfeifen mit dem köstlichsten Tabak der Erde, dem unvergleichlichen Djebeli, gestopft, aber die Wolken der Schwermut wollten den Wolken des Rauches nicht weichen, und so sehr auch die Tropennacht schmeichelte und liebkoste, es wollte ihr nicht gelingen, des Herzens Sehnen zu beschwichtigen. [S. 31]Die Gläser blieben ungeleert und die Herzen unbefriedigt. Der Türke sang seine prächtigen Minnelieder in tonreichen Weisen, aber auch sie versagten heute ihre Wirkung. Der Urwald selbst mußte sprechen, damit sich die Deutschen nicht länger ihren trüben Heimwehgedanken überließen. Und er sprach auch.

Plötzlich schmetterten helle, kräftige Trompetentöne durch die bisher so stille Nacht. Das Geschwätz der Diener verstummte augenblicklich, und alle lauschten atemlos. Von neuem schmetterten die Trompeten. „El Fiuhl! El Fiuhl! Elefanten, Elefanten!“ jubelten die mit den Tönen der Wildnis Vertrauten. Wahrhaftig, es waren Elefanten, die zum Flusse gingen. Und ihr Trompeten war anscheinend das Zeichen zum Beginn eines fast schaurigen und doch wahrhaft großartigen nächtlichen Urwaldkonzertes. Der König des Waldes donnerte durch sein Reich, und seine Königin antwortete. Ein Nilpferd hob seinen Kopf und brummte, als wolle es versuchen, es der Löwenstimme gleichzutun, ein Panther grunzte, aufgescheuchte Affen gurgelten und kreischten, erschreckte Papageien flatterten und schrien, Eulen spektakelten dazwischen, Hyänen und Schakale übernahmen den Chorgesang, auf einer Sandbank klagte der Wogenpflüger der Nacht, der Scherenschnabel, und wie läutende Silberglöckchen klang dazwischen das Gezirp der Zikaden, dumpfer und tiefer der volle Chor der Waldfrösche. Es war ein wunderbares Tonstück, und wunderliche Künstler führten es auf, aber die Deutschen söhnte es aus mit der Fremde, die trübe gewordenen Augen glänzten wieder, und das Herz schlug hoch vor Freude. Zum erstenmal hörte Brehm das Trompeten wilder Elefanten. Und so hatte auch er sein Weihnachtsgeschenk! —

Brehm feierte seinen 20. Geburtstag. Aber wie? Er hatte ohne den in Chartum zurückgebliebenen Baron einen selbständigen Abstecher nach dem Blauen Nil gemacht, ins Land des durch körperliche Schönheit, auffallend helle Hautfarbe und die aufdringliche Sittenlosigkeit seiner Weiber bekannten Negerstammes der Hassanies. Er konnte hier nur immer wieder staunen über den unerschöpflichen und überwältigenden Reichtum des tropischen Tierlebens. Die Vogelwelt war großartig vertreten und die Ausbeute entsprechend, aber leider machten Malaria und Brechdurchfall dem jungen Forscher wieder sehr viel zu schaffen. Nun lag er an seinem Ehrentage, von schweren Fieberschauern geschüttelt und halb bewußtlos, mutterseelenallein mitten im Urwald unter seinem dürftigen Zelt, ohne liebevolle Pflege, ohne Arzneien, selbst ohne das unentbehrliche Chinin. Wenn das die Lieben im fernen [S. 32]Vaterlande hätten ahnen können! Soweit es sein jämmerlicher Zustand erlaubte, jagte er trotzdem im undurchdringlichen Dorngestrüpp der Urwälder und in den fieberschwangeren Sümpfen oder balgte mit zitternden Händen zähneklappernd die geschossenen Vögel ab. Als er schließlich mit einer Ausbeute von 130 Vogelbälgen auf seinem Eselchen nach Chartum zurückkehrte, runzelte der Baron, der vom Tropenkoller geplagt sein mochte oder vielleicht auch damals schon mit Geldsorgen zu kämpfen hatte, beim Betrachten der kleinen Sammlung die Stirn. „Das ist doch viel zu wenig für eine so lange Abwesenheit,“ polterte er. „Wie soll ich denn da auf meine Kosten kommen, wenn Sie derartig faulenzen?“ Mit Recht war Brehm, der dieser Vogelbälge wegen Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt hatte, empört und erbittert über solch schreiende Undankbarkeit. „Damals habe ich zum erstenmal gefühlt, daß die Bemühungen eines Sammlers oder Naturforschers nur selten anerkannt werden.“ Ein Wort gab das andere, und es kam zwischen den beiden Reisegefährten zu einer heftigen Auseinandersetzung, die beinahe zum völligen Bruch geführt hätte. Zwar versöhnte man sich schon am nächsten Tage, aber das alte innige Freundschafts- und Vertrauensverhältnis zwischen beiden wollte sich doch nie wieder so recht einstellen, obwohl äußerlich der Friede künftig gewahrt blieb.

„Um Himmels willen, Herr Baron, was ist das?“ Mit diesen Worten fuhr Brehm entsetzt von seinem Schmerzenslager in einem schäbigen Hotel Kairos empor und rüttelte den Baron wach, der matt und kraftlos in halber Ohnmacht neben ihm lag. Beide hatten sich auf der Nilfahrt von Alexandria nach Kairo einen heftigen Sonnenstich geholt und mußten unter wahnsinnigen Kopfschmerzen und häufigen Ohnmachtsanfällen dessen Folgen tragen. Entsetzliche Schwüle herrschte in der Luft. Plötzlich vernahmen die sich mühsam aufrichtenden Kranken ein donnerähnliches Rollen, Geschrei und Wehklagen auf der Straße, Gebrüll von Tieren und eiliges Laufen auf den Korridoren; die Bettgestelle schwankten, die Türen des Zimmers flogen auf und zu, klirrende Fensterscheiben und zerbrechende Gläser stürzten auf den Fußboden herab, an einzelnen Stellen des Zimmers löste sich der Mörtel von den Wänden und fiel polternd herunter, aber die unerfahrenen Europäer wußten sich die Erscheinung nicht zu erklären. Ein neuer, [S. 34]stärkerer Stoß folgte dem ersten, man hörte das Einstürzen von Mauern in unmittelbarer Nähe und fühlte, wie das Haus in seinen Grundfesten schwankte. Da wurde den beiden Deutschen das Phänomen entsetzlich klar: ein Erdbeben erschütterte die ägyptische Hauptstadt! Und ohne Hilfe lagen sie krank und elend allein in ihren Betten, nicht imstande, gleich den anderen Reisenden hinaus ins Freie zu flüchten. Ihre Lage war in der Tat gräßlich. Die Naturerscheinung währte kaum eine Minute, und doch wurde ihnen diese kurze Zeitspanne zu einer wahren Ewigkeit. Der geängstigte Geist erging sich in den schauderhaftesten Vorstellungen, die Augen folgten mit Todesangst den Rissen der zersprungenen Mauern, und verzweiflungsvoll ergab sich die Seele dem bevorstehenden schrecklichen Schicksal. Aber das von Europäern gebaute Haus hielt die starke Erschütterung aus. Nach wenigen Minuten verkündigte ein herbeieilender Diener, daß die Gefahr vorüber sei. In unmittelbarer Nähe des Gasthofes waren jedoch 17 Menschen unter den Trümmern ihrer Behausungen begraben worden.

Nur langsam machte die Genesung unseres jungen Freundes Fortschritte, zumal der griechische Quacksalber, der beide behandelte, ihn dreimal zur Ader ließ und ihm durch 64 Blutegel so viel Blut abzapfte, daß er ganz schwach wurde. Aber dann wuchsen mit steigenden Kräften auch Lebensmut und Lebenslust wieder, und auf zahlreichen Eselritten lernte nun Brehm die Märchenstadt Kairo, die ihn so ungastlich empfangen hatte, mit ihrem bunten, echt orientalischen Leben und Treiben kennen. Sie ist seitdem seine Lieblingsstadt geblieben, und keiner hat das buntscheckige Gewühl ihrer Gassen und Märkte so meisterhaft zu schildern gewußt wie er. Brehm besaß überhaupt in hervorragendem Maße die Gabe, sich in fremde Verhältnisse einzuleben, sich den Sitten und Gewohnheiten anderer Völker anzuschmiegen, ohne doch jemals seiner Würde als Deutscher auch nur das Geringste zu vergeben. Er hat dem deutschen Namen auch in fernen Ländern stets nur Ehre gemacht. Gerade die Länder des Islams hatten es ihm angetan, und in die Denk-, Anschauungs- und Sprechweise ihrer Bewohner wußte er sich so zu vertiefen, sie sich in so hohem Maße zu eigen zu machen, wie selten einer. Niemals hat er es versäumt, neben der Tierwelt der von ihm bereisten Länder mit gleichem Eifer auch ihre Menschen zu studieren und den Einfluß von Klima, Landschaft und Geschichte auf die Entwicklung ihrer Eigenart klarzulegen. Der mohammedanischen Religion brachte er so viel Achtung und ein [S. 35]so weitgehendes Verständnis entgegen, daß er in Europäerkreisen vielfach schon als Renegat galt. Aber bei Türken und Arabern erfreute er sich trotz seiner Jugend großen Ansehens und allgemeiner Beliebtheit. Viel schlechter als die Bekenner des Propheten kommen in seinem Tagebuch die wenigen Europäer und Levantiner weg, die sich schon damals im Sudan ansässig gemacht hatten und die allerdings bis auf wenige Ausnahmen den Abschaum ihrer Länder darstellten. Für das charakterlose Mischvolk der sog. Levantiner zum Beispiel hat er nur unverhohlene Verachtung, so sehr er auch der Schönheit ihrer Frauen Gerechtigkeit angedeihen läßt. Sein Herz gehörte den freien, bettelarmen, aber stolzen Beduinenstämmen der Wüste, die er liebte, wie er alles Unabhängige und wahrhaft Männliche liebte:

„Sie sind in der Freiheit der Wüste geboren und groß geworden, sie leben und sterben dort; sie denken und handeln frei und edel wie jeder Freigeborene. Noch haben sich bei ihnen die alten Sitten ihrer Vorfahren erhalten, noch hegen sie dieselben Gefühle für Recht und Unrecht, welche die Patriarchen hegten; noch sind sie wie jene mit Herz und Hand bereit, ihr gutes Recht sich zu erhalten oder zu verschaffen. Der Beduine, das Kind der hochhehren Wüste, ist noch der Sohn der alten und für ihn ewig neuen Freiheit. Er ist der unverdorbene Nachkomme seiner tapferen und edlen Ahnen. Der Beduine lügt nie, er bestiehlt oder betrügt niemanden, wohl aber tritt er mit der Waffe in der Faust als kühner Räuber hervor, um sich seinen Lebensunterhalt zu erringen. Er beraubt den friedlich durch die Wüste pilgernden Kaufmann nicht als ein nach unseren Begriffen verächtlicher Wegelagerer, sondern als mutiger, streitbarer Mann; er wird ihn nie berauben, wenn dieser ihn, den Herrn der unbegrenzten Wüste, erst um sicheres Geleit ersuchte, sein Gebiet durchwandern zu dürfen. Treu dem Freunde das gegebene Versprechen haltend, geht er für seine Schutzbefohlenen ohne Zögern in den Tod, furchtbaren Kampf dem Feinde schwörend, hält er das Gesetz der Blutrache für das hochheiligste seines Stammes. Er vergibt keine Beleidigung, er vergißt keine Wohltat. Seinen letzten Bissen Brot teilt er mit seinem Gastfreunde, den letzten Wassertrunk spendet er dem Verschmachtenden. Er ist in seiner Treue groß, in seiner Rache furchtbar. Keinen Herrn über sich erkennend als das selbstgewählte Stammesoberhaupt, verteidigt er seine weite Heimat mutig und tapfer gegen jeden Feind. Ohne Hoffnung auf Ersatz unterhält er den, der sich hungernd und dürstend in seinem Zelte einfindet, ohne Dank zu fordern, bringt er ihn [S. 36]in seine Heimat zurück. Sein Pferd ist ebenso edel und treu wie er selbst, es ist sein ständiger Begleiter, er liebt es wie Weib und Kind.“

Brehm hat sich wiederholt lange Zeit in Chartum aufgehalten, nicht immer ganz freiwillig, sondern weil empfindlicher Geldmangel ihm die Fortsetzung der Reise unmöglich machte. In solchem Falle wurde dann ein eigenes Häuschen gemietet und in dessen Hof ein Tiergarten eingerichtet. Der türkische Generalstatthalter des Sudan, der in dem noch jungen Chartum seinen Sitz hatte, schickte als Grundlage dazu gleich in den ersten Tagen geschenkweise zwei Strauße, denen sich bald ein Paar junge Hyänen sowie etliche Affen und Gazellen und ein sehr herrschsüchtiger Marabu beigesellten. Die Eingeborenen brachten überhaupt, nachdem die Absichten der beiden Deutschen in den Kaffeehäusern und auf den Suks sich herumgesprochen hatten, allerlei lebendes und totes Getier angeschleppt, das gern aufgekauft und zur Bereicherung der Sammlungen verwendet wurde. So entwickelte sich bald eine förmliche Naturalienbörse, aber sonstige Unterhaltung bot die volkreiche Hauptstadt des Sudan kaum. Immerhin konnte man hier nach so langen Entbehrungen in der Wildnis doch auch mal wieder mit halbwegs gebildeten und gesitteten Menschen zusammen sein, wenngleich man in dieser Hinsicht in Chartum nur sehr bescheidene Ansprüche stellen durfte und öfters beide Augen zudrücken mußte. Auch Briefe und Zeitungen gab es dann und wann einmal, und mit Erstaunen erfuhr Brehm nach der Rückkehr aus Kordofan aus ihnen, welch gewaltige Umwälzungen sich im Frühjahr 1848 in Europa vollzogen hatten, während er fieberkrank in den Wäldern und Steppen Kordofans weilte. Der völlige Mangel an Lesestoff war ja bisher nicht die geringste der vielen Entbehrungen gewesen. Gierig las man zu wiederholten Malen jeden mit den geliebten Lauten der Muttersprache bedeckten Papierfetzen, und der elendste Schundroman würde Hochgenuß gewährt haben. Nun aber erhielt Brehm in Chartum von verständnisvoller, feinfühliger Mutterhand sogar einige der von ihm so glühend geliebten Werke unserer Klassiker. Wie durfte er da schwelgen! Erst in der weiten Ferne, in der geistlosen Fremde halbkultivierter Länder, unter Vertretern krassester Selbstsucht und Geldgier würdigt man so recht die heimische Dichtkunst, erst da empfindet man ihre ganze Kraft. Wer die Gesänge unserer Dichter völlig in sich aufnehmen will, der muß sie lesen, wo er sie keinem andern, sondern nur seinem eigenen Selbst mitteilen kann. Dann wird sich ihr Wert und ihre Wirkung verdoppeln.

[S. 37]

„Bachida! Pfui! Du Teufelsvieh! Wirst du wohl auslassen! Wirst du wohl artig sein! Bachida! Pfui!“ So erscholl Brehms zornige Stimme in einer der staubumhüllten Gassen Chartums, und mit erhobener Peitsche eilte er auf eine Löwin zu, die ein gerade friedlich vorübertrottendes Schaf gepackt hatte, ergriff sie wie weiland Simson am Kopfe, riß ihr den Rachen auf, erfaßte das arme Wolltier und schleuderte es mit einem Fußtritt weit fort. Ein paar derbe Hiebe mit der Nilpferdpeitsche klatschten auf das gelbe Löwenfell, aber die „Tochter Fathmes“, wie die Sudanesen die weiblichen Löwen nennen, nahm die Züchtigung ruhig hin, in dem Bewußtsein, für ihren Übergriff eine Strafe verdient zu haben. Es war ja „Bachida“ (die Glückliche), die berühmte zahme Löwin Brehms, die er als kaum pudelgroßes Jungtier von seinem Gönner Latief Pascha zum Geschenk erhalten und auf das sorgfältigste erzogen hatte. Innige Freundschaft verband beide. Bachida liebte ihren Herrn zärtlich, folgte ihm in Haus und Hof, auf der Straße und im Freien gehorsam wie ein Hund, liebkoste ihn bei jeder Gelegenheit und wurde nur dadurch bisweilen lästig, daß sie nachts auf den Einfall kam, ihn auf seinem Lager aufzusuchen und durch ihre Liebkosungen aufzuwecken. Sie ersetzte zugleich den schärfsten Wachhund, denn lästiges Gesindel wagte sich nicht auf das von einem Löwen behütete Gehöft, und sogar die Kamele vorüberziehender Karawanen gingen unter dem Fluchen und Schreien der Treiber oft durch, wenn sie durch eine Mauerlücke das ihnen so furchtbare Tier erblickten. Zu den zahmen Antilopen durfte die Löwin überhaupt nicht gelassen werden, obwohl sie ihnen wahrscheinlich nichts zuleide getan hätte, da die Horntiere bei ihrem Erscheinen verzweiflungsvoll gegen die Wände rannten und sich dabei selbst verletzten. Im übrigen hatte sich Bachida natürlich bald zur Beherrscherin und Tyrannin alles auf dem Hofe sich tummelnden Getiers aufgeworfen. So liebenswürdig und gutmütig sie auch war, so war sie doch ein wahrer Ausbund von Übermut und Necklust und liebte es sehr, andere Lebewesen durch plötzliches Anspringen zu erschrecken, und namentlich an den Affen und Raubvögeln kühlte sie gern ihr Lüstchen.

Anfangs, solange sie noch klein war, setzte ein alter, urdrolliger Pavian ihrem Übermut gewisse Schranken. Auch er zitterte zwar bei ihrem Erscheinen und verzog das Maul auf grauenvolle Weise, griff sie dann aber ohne weiteres mutvoll mit den Händen und rieb ihr [S. 38]die Ohren derartig um den Kopf herum, daß ihr Hören und Sehen vergehen mochte und sie angstvoll das Weite suchte. Mit der Zeit jedoch wurde die Löwin so stark, daß auch der Pavian ihrer nicht mehr Herr zu werden vermochte. Doch an seine Stelle trat nun ein alter, mürrischer Marabu. Bachida sah sich die barocke Philosophengestalt ganz starr vor Neugierde an und gedachte dann nach ihrer Art den Langbeiner durch plötzliches Anspringen zu erschrecken. Aber der verstand das falsch, ging mit weiten Schritten und halbgelüfteten Schwingen unerschrocken auf das Raubtier los, versetzte ihm rasch hintereinander mit seinem gewaltigen Keilschnabel mehrere so nachdrückliche Püffe und wiederholte diese Lektion mehrfach so gründlich, daß Bachida unter Wutgebrüll das Hasenpanier ergreifen mußte, grimmig verfolgt von dem schnabelklappernden Sieger. Seitdem ließ sie den wehrhaften Storchenvogel achtungsvoll in Ruhe, aber mit den übrigen Tieren trieb sie es nach wie vor.

Wirkliche Ausschreitungen kamen bei alledem nur äußerst selten vor. So wurde ihr schönes Freundschaftsverhältnis zu einem mutigen Widder, mit dem sie besonders gern spielte, jäh zerrissen. Der Widder, dessen Hornstöße sie sonst gutmütig ertrug, mochte einmal gar zu grob zugestoßen haben, denn plötzlich geriet die Löwin in Zorn und schmetterte ihn mit ein paar derben Tatzenschlägen zu Boden. Am nächsten Morgen war der Spielgefährte tot. Schlimmer war der folgende Fall, der zugleich eine harte Kraftprobe für das Verhältnis zwischen Mensch und Raubtier bedeutete. Bachida hatte den Lieblingsaffen Brehms erst mißhandelt, dann getötet und schließlich aufgefressen. Als Brehm Kopf und Schwanz als die einzigen Überbleibsel des armen Opfers fand, wurde er doch recht zornig, prügelte die Löwin tüchtig ab und verfolgte die Flüchtende bis in den äußersten Winkel des Gehöfts. Als sie hier nicht entrinnen konnte, nahm sie plötzlich eine andere Miene an als früher und setzte sich kräftig zur Wehr. Wäre Brehm nur einen Schritt zurückgewichen, so würde die im höchsten Grad erzürnte Löwin ihn sicherlich angesprungen und wahrscheinlich erheblich verletzt haben. Brehm war aber klug genug, fest stehen zu bleiben und unentwegt weiter zu prügeln, zugleich aber auch eine Lücke freizulassen, durch die Bachida entwischen konnte. Schon eine halbe Stunde später war ihr Zorn verraucht, und schmeichelnd rieb sie sich nach Katzenart wieder an ihrem Herrn, als wollte sie um Verzeihung bitten. Dies war der einzige Streit, den beide jemals miteinander gehabt haben; nie erlaubte sich Bachida sonst irgendwelche [S. 39]Unart, nie bekundete sie irgendwie Wildheit und Blutdurst des Raubtieres.

Viel Spaß machte Brehm und seinen Freunden folgender Streich der übermütigen Löwin. Im gleichen Hause wohnte ein fetter griechischer Sklavenhändler und Wucherer. Dieser wollte einmal in der Regenzeit, als der ganze Hof mehr einem Moraste glich, nach dem Stall gehen, um seinen Reitesel zu besteigen. Da er dem Statthalter Latief Pascha seine Aufwartung zu machen gedachte, war er in einen glänzend weißen, neuen Seidenburnus gehüllt. Bachida lag gerade im dicksten Schmutz und betrachtete verblüfft die weiße, ängstlich zwischen den Pfützen sich durchwindende Gestalt. Dann duckte sie sich und sprang in einigen furchtbaren Sätzen auf den Griechen zu, der vor Schreck stolpernd in den Schmutz fiel und auch noch die Dummheit beging, laut zu schreien. Die neckische Bachida faßte das als eine willkommene Aufforderung zur Fortsetzung dieses unterhaltsamen Spieles auf, brachte durch einen zweiten Satz den dicken Mann völlig zum Liegen, setzte sich ihm mit Beifallsgebrüll auf den Schmerbauch, umarmte ihn sehr zärtlich, wälzte ihn aber dabei derartig im Kote herum, daß von der strahlenden Kleidung auch nicht ein Fleckchen mehr ohne Schlammkruste blieb. Lachend befreite Brehm ihn, der nicht im geringsten verletzt war, aus den Tatzen seines Peinigers. Der Grieche aber schwur Rache und beklagte sich beim Statthalter. Da mußte er nun freilich die Erfahrung machen, daß auch bei den Türken das Sprichwort gilt: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.“