L’être mystérieux qui me parle à ses heures

Disait:

—Vivants! l’orgueil habite vos demeures.

Il fait nuit dans votre cité!

Le ciel s’étonne, ô foule en vices consumée,

Qu’il sorte de la paille en feu tant de fumée,

De l’homme tant de vanité!

308

Tu regardes les cieux de travers, triste race!

Tu ne te trouves pas sous l’azur à ta place.

Tu te plains, homme, ombre, roseau!

Balbutiant: Peut-être, et bégayant: Que sais-je?

Tu reproches le soir à l’aube, au lys la neige,

Et ton sépulcre à ton berceau!

Tu reproches à Dieu l’œuvre incommensurable.

Tu frémis de traîner sur ton dos misérable

Tes vieux forfaits mal expiés,

D’être pris dans ton ciel comme en un marécage,

Et de sentir, ainsi qu’un écureuil en cage,

Tourner ta prison sous tes pieds!

Homme, si tu pouvais, tu tenterais l’espace.

Ce globe, si ta force égalait ton audace,

S’évaderait sous ton orteil,

Et la création irait à l’aventure

Si ton souffle pouvait, ô folle créature,

Casser l’amarre du soleil!

Car rien n’est à ton gré; tout te met mal à l’aise.

Ce coin du ciel est donc fait de plomb, qu’il te pèse!

Oh! tu voudrais rompre le sceau!

Comme tu frapperais dans tes mains, ombre frêle,

Pour la faire envoler de sa branche éternelle,

Si la terre était un oiseau!

309

Hautain, dédaignant tout, que ta nef vogue ou sombre,

Tu voudrais t’en aller dans le désert de l’ombre,

Fuir, comme fuyaient les hébreux.

Tu dis: Rien de nouveau! tu dis avec colère:

Toujours la même aurore! Et l’étoile polaire

T’ennuie, ô pauvre œil ténébreux.

Tu t’irrites d’être homme, oubli, poussière, atome;

D’ignorer quel épi tu portes, ô vil chaume!

D’être une algue dans le reflux;

De trembler comme un cerf que suit une lionne,

Et d’être, sous le ciel qui reste et qui rayonne,

Celui qui passe et qui n’est plus;

Et de ne pouvoir pas faire avec tes menaces,

Avec tes doigts crispés et tes ongles tenaces,

Ta sagesse et ta passion,

Tes faux temples, tes faux soleils, tes faux tonnerres,

Tes meurtres, tes fureurs, tes crimes et tes guerres,

Un pli dans la création!

Ces myopes, jugeant le monde à leur optique,

Disent:—«Tout est manqué, la mer épileptique

Bave sur les écueils grondants;

La nuit fait le hibou si le jour fait le cygne,

La mort, chienne de l’ombre, à qui Satan fait signe,

Tient l’âme humaine entre ses dents.

«Que nous veut la planète? et le globe? et la sphère?

Un monde est un néant. Dieu ne savait que faire,

Et bâillait, seul dans son réduit,

Quand, semant au hasard son œuvre et ses paroles,

Il jeta dans les cieux toutes ces outres folles,

Ivres de vent, pleines de bruit.

«Qu’est-ce qu’un Dieu masqué dans l’incompréhensible?

Pourquoi le bien voilé? Pourquoi le mal visible?

Pourquoi tant de brume autour d’eux?

Pourquoi tant de fléaux sur la terre indignée?

Et pourquoi voyons-nous ces toiles d’araignée

Dans le crépuscule hideux?

311

«Pourquoi le dur taureau qui frappe à coups de corne?

Pourquoi l’impur typhus sorti du marais morne

Où jadis l’hydre s’embourbait?

Christ voyait; à quoi bon aveugler Pythagore?

Le lys est beau; pourquoi créer la mandragore

Des gouttes de sang du gibet?

«L’azur est radieux; mais pourquoi le nuage?

L’amour rit; mais pourquoi la douleur, ce péage?

Pourquoi Caïn auprès d’Abel?

Pourquoi livrer l’esprit de l’homme au trouble immense,

Et faire tournoyer l’alphabet en démence

Dans la spirale de Babel?

«Pourquoi la pourriture et pourquoi les décombres?

Pourquoi le mille-pieds traînant ses pattes sombres?

Pourquoi la ronce qui nous hait?

Pourquoi l’épine au seuil des bois, comme une lance?

Pourquoi la mort? Pourquoi l’espace, ce silence?

Pourquoi l’univers, ce muet?

«On comprend le printemps, l’aube, le nid, la rose;

Mais pourquoi les glaçons? Pourquoi le houx morose?

Pourquoi l’autour, ce criminel?

Pourquoi cette ombre froide où le jour se termine?

Pourquoi la bête fauve, et pourquoi la vermine?»

—Pourquoi vous? répond l’Éternel.

Ainsi parlent ces fous malheureux. Pour ces hommes

Qui ne t’épèlent pas, mystère en qui nous sommes,

Et qui regardent sans les voir

Les rites transparents qu’en ta nuit tu célèbres,

Dieu, c’est une figure au milieu des ténèbres,

C’est l’horreur difforme au front noir.

C’est on ne sait quel spectre accroupi dans son antre,

Monstre dont on voit moins la face que le ventre,

Blême au seuil des gouffres ouverts,

Idiot éternel que l’immensité porte,

Et qui rêve, ayant l’ombre en sa prunelle morte,

Au cou ce goître, l’univers.

Ah! tu trouves tout mal! trop d’ombre et de misères!

D’autres mondes mieux faits te semblent nécessaires.

L’astre naît de brouillard terni;

On peut se servir mieux du germe et du mystère!—

Parle. Dieu formidable attend, ô ver de terre,

Tes commandes dans l’infini.

313

Ah! le travail te pèse et la douleur t’étonne!

Ah! décembre après juin te semble monotone!

Ah! pourrir répugne à ta chair!

Ah! tu n’es pas content de ce cercle où l’on erre!

Bien. Fais la guerre à Dieu. Canonne le tonnerre,

Croise l’épée avec l’éclair.

Ah! tu portes en toi, reptile, un exemplaire

D’idéal qu’il eût dû copier pour te plaire!

Tu compares, homme de peu,

Moucheron que prendrait l’araignée en ses toiles,

Ce que ton front contient au ciel rempli d’étoiles,

Ce dedans du crâne de Dieu!

Montre ta force. Allons, règne. Que l’étendue

Sous ton vaste regard se prosterne éperdue;

Prouve aux astres leur cécité;

Déplace les milieux, les axes et les centres;

Fouille l’onde et l’éther; poursuis dans tous ses antres

La monstrueuse immensité!

Questionne, surprends, scrute, découvre, arrache!

Harponne au fond des mers le typhon qui s’y cache;

Trouve ce que nul n’a trouvé;

Sois le tout-puissant; fais des pêches inouïes;

Sonde et plonge; et reviens, traînant par les ouïes

L’hydre océan sur le pavé!

Ah! tu dis:—Dieu n’est pas, puisque le mal existe.

Je chasse Jéhovah parce que je suis triste.—

Bien. Dresse-toi sur ton séant;

Etouffe en toi l’amour et l’espoir; raille et blâme;

Ferme ton volet sourd; allume dans ton âme

Le hideux réchaud du néant!

Mars, Jupiter, Saturne, ô planètes profondes,

Vous, du moins, vous croyez! Le jour où tous les mondes

Épars dans le gouffre vermeil,

Retirant l’air céleste à leur voûte obscurcie,

Nieraient à la fois Dieu, cette sombre asphyxie

Irait éteindre le soleil!

Oh! la création est une apothéose.

Le mont, l’arbre, l’oiseau, le lion et la rose

Disent dans l’ombre: Sois béni!

L’immense azur écoute, et leurs hymnes l’enchantent;

Et l’océan farouche et l’âpre ouragan chantent

Chacun leur strophe à l’infini.

315

L’homme seul nie et crie:—A bas! tout est mensonge,

Rien n’existe. Le ciel est creux. L’être est un songe.

Pillons les jours comme un butin!—

Dieu tranquille et lointain dore, à travers la brume,

Toute cette colère et toute cette écume

Brisée à ce roc, le destin.

Donc tu fais de toi l’axe et le sommet des êtres!

Ton ventre est ton autel et tes sens sont tes prêtres;

Vivre est le but que tu poursuis.

Tu prétends que le ciel redoutable te craigne.

Tu dis aux mers: Je veux! tu dis aux vents: Je règne!

Tu dis aux étoiles: Je suis!

Ta chair s’adore et met à la torture l’âme.

Toi! toi seul! t’assouvir, voilà ton culte infâme;

Tes plaisirs sont des cruautés;

Tu fais le mal au bord du mystère sublime;

Tu viens t’accouder là; dans le puits de l’abîme

Tu craches tes iniquités.

316

Rien ne rassasierait ta folie incurable.

Tu voudrais exprimer dans le broc misérable

Où tu bois, homme plein d’ennuis,

Dans ton verre où les vins immondes se répandent,

Les constellations, grappes d’astres qui pendent

A la treille immense des nuits.

Car ton bâillement croit avoir, ô créature,

Droit de vie et de mort sur toute la nature;

Jéhovah n’est pas excepté.

Oh! comme frémirait d’orgueil ton âme noire,

Bandit, si tu pouvais condenser, prendre et boire

Le monde en une volupté!

Hélas! pour en extraire une goutte d’ivresse,

Tu tordrais l’univers, l’aube qui te caresse,

La femme, l’enfant à l’œil bleu,

Content, sans hésiter à la savourer toute,

Et sans t’inquiéter si cette sombre goutte

Est une larme devant Dieu!

Dieu n’est pas! Et d’ailleurs, quand, faisant ton entrée,

Beau, fier, devant la rampe assez mal éclairée,

Tu viens éblouir tes pareils,

Toi, premier rôle, roi du drame où tu te plonges,

Toi, l’acteur du destin, veut-on pas que tu songes

A cet allumeur de soleils?

317

S’il existe—il faudrait d’abord que je le visse,

Dis-tu,—c’est bon, qu’il soit! et fasse son service!—

Ah! l’homme en qui rien n’éteindra

La folle volonté de sonder l’insondable,

Mériterait qu’on mît son orgueil formidable

Sous ta douche, ô Niagara!

Nains! Dieu vous met sa marque afin qu’on vous réclame.

Croyez-vous que la mort, qui n’accepte que l’âme,

Et qui pèse tout dans sa main,

Si son incorruptible et sinistre prunelle

N’y reconnaissait pas l’effigie éternelle,

Recevrait le liard humain?

Dieu n’est pas! ce seul mot serait une torture.

Vous n’avez donc jamais regardé la nature?

Heureux le sage, humble roseau,

Qui songe, et qui, pensif, voit bondir l’avalanche

De montagne en montagne, et qui, de branche en branche,

Voit sauter le petit oiseau!

318

Vous n’avez donc jamais erré dans les ravines?

Vous n’avez donc jamais, parmi les fleurs divines,

Respiré la brise en marchant,

Et jamais écouté, dans les fermes lointaines,

Mugir les bœufs rêveurs quand rampent dans les plaines

Les longues ombres du couchant?

Vous n’avez donc jamais contemplé l’invisible?

Jamais vu l’idéal, et gravi du possible

Le sommet désert, triste et grand?

Hélas! vous n’avez donc jamais, sous le ciel calme,

Vu luire l’auréole et frissonner la palme

Et sourire un martyr mourant?

Vous n’avez donc jamais vu dans votre pensée

L’étendue, où s’en vont, d’une course insensée,

Les ténèbres, fuyant le jour?

Jamais vu l’infini qui rit à la chaumière,

Que le soleil ne peut emplir de sa lumière,

Mais que l’âme remplit d’amour?

Dis, tu n’as donc jamais attaché ta prunelle

Sur la profondeur morne, obscure et solennelle,

A l’heure où le croissant reluit,

Où l’on voit s’arrondir sur les mers remuées

Ce fer d’or qu’a laissé tomber dans les nuées

Le sombre cheval de la nuit?

D’autres sont les croyants, pires que les impies.

Toutes les passions dans leur âme accroupies

Leur disent tout bas: Jouissez!

De Jéhovah qui tonne ils font leur économe;

Dieu n’est que le valet du coffre-fort de l’homme;

Hélas, hélas, ces insensés

De la religion ont fait leur sentinelle;

Cieux profonds! ils ont mis leur sac d’or sous son aile;

L’ange veille au lot du mortel;

Leur champ importe au monde, à l’astre, à l’aube austère;

Ils ont fait une borne à ce morceau de terre

Avec la pierre de l’autel.

Pour faire une clôture à leur haie, à leur ferme,

Pour servir de lien à la barre qui ferme

Leur verger, leur vigne ou leur pré,

Pour joindre les poteaux de leur porte en ruines,

Ils prennent, ô Jésus, la couronne d’épines

Qui fit saigner ton front sacré!

320

Leur visage rayonne et plaît; leur voix caresse;

Ils sont doux et charmants; la grâce enchanteresse

Mêle son miel à leur jargon;

Leur sourire est la fleur s’ouvrant sous les rosées;

Le dedans est horrible, et toutes leurs pensées

Ont la figure du dragon.

De leur humilité leur vanité se venge;

Ils disent: Que me font, si je vis et je mange,

La famine et le choléra!

Le faux poids dans leur droite, ils vendent, ils achètent;

Leur âme a des secrets que les démons cachètent

Et qu’un jour Dieu seul ouvrira.

La femme sous leurs pieds souffre, à peine vivante;

Autrefois leur esclave, aujourd’hui leur servante!

Ils la pèsent avec l’argent.

L’enfant rampe ignorant et nu; que leur importe!

De quel droit est-il né? Le marteau de leur porte

Glace la main de l’indigent.

Les maximes d’amour sur leur visage écrites

Mentent; ils sont méchants, avares, hypocrites,

Faux devant l’aurore qui naît;

Ils remettent aux fers ceux que Jésus délivre;

Puis, parce qu’à des jours indiqués sur un livre,

Pendant qu’une cloche sonnait,

321

Ils ont pris sous leur bras un recueil de cantiques,

Décroché leur enseigne et fermé leurs boutiques

Et dit un benedicite,

Et qu’ils ont regardé pendant une heure un prêtre,

Et crié du latin dans l’ombre, ils pensent être

Quittes avec l’immensité!

Ce grand Dieu se corrompt en vous, engeance folle!

Il entre dans votre âme idée, et sort idole;

Vous l’insultez dans vos korans;

Vous lui donnez vos yeux, vos vices, vos visages,

Vous le faites d’argile, hélas! comme vos sages,

Et d’airain comme vos tyrans!

Partout bûchers, trépieds, pagodes éphémères;

Temples monstres bâtis par des dogmes chimères;

Thor, Vishnou, Teutatès, Ammon,

Bel qui rugit, Dagon qui siffle, Apis qui beugle;

La synagogue sourde et la mosquée aveugle;

Noirs autels pleins d’un Dieu démon!

Les Parthénons font boire au juste la ciguë.

La cathédrale, avec sa double tour aiguë,

Debout devant le jour qui fuit,

Ignore, et, sans savoir, affirme, absout, condamne;

Dieu voit avec pitié ces deux oreilles d’âne

Se dresser dans la vaste nuit.

Dieu! Dieu! Dieu! le rocher où la lame déferle

Compte sur lui; c’est lui qui règne; il fait la perle

Et l’étoile pour les sondeurs;

L’azur le voile; il met, pour que le tigre y dorme,

De la mousse dans l’antre; il parle, voix énorme,

A l’ombre dans les profondeurs.

Il règne, il songe; il fond les granits dans les soufres;

Il crée en même temps les soleils dans les gouffres

Et le liseron dans le pré;

Pour l’avoir un jour vu, la mer est encore ivre;

Les versants du Sina sont de son vaste livre

Le pupitre démesuré.

L’océan calme, c’est le plat de son épée.

La montagne à sa voix s’enfuirait dissipée

Comme de l’eau dans le gazon;

Dans les éternités sans fin continuées

Ce Père habite; il fait des arches de nuées

Aux quatre coins de l’horizon.

323

Il pense, il règle, il mène, il pèse, il juge, il aime,

Et laisse les festins rire à Lucullus blême

Qui paît, hideux, chauve et jauni,

Et se gonfle de vin comme une poche pleine;

Ce qu’une outre peut dire au ventre de Silène

N’importe pas à l’infini.

Ce même Dieu qui fit d’avril une corbeille,

Qui fait l’oiseau chanteur pour les bois, et l’abeille

Pour l’herbe où l’aube étincela,

Donne au pôle effrayant, sans jour, sans fleur, sans arbre,

Pour qu’il puisse parfois chauffer ses mains de marbre,

Ta cheminée, ô sombre Hékla!

Sous l’œil de cet esprit suprême et formidable,

L’eau monte en brume au front du pic inabordable

Et tombe en flots du haut des monts;

La créature éteinte est d’une autre suivie;

L’univers, où ce Dieu met la mort et la vie,

Respire par ces deux poumons.

Devant ce Dieu s’enfuit tout ce qui hait son œuvre,

La tempête, le mal, l’épervier, la couleuvre,

Le méchant qui ment et qui nuit,

La trombe, affreux bandit qui dans les flots se vautre,

L’hiver boiteux qui fait marcher l’un après l’autre

Son jour court et sa longue nuit.

324

Il fait lâcher la proie aux bêtes carnassières.

Les morts dans le sépulcre ont perdu leurs poussières;

Il rêve, et sait où sont leurs os.

En entendant passer son souffle dans l’espace,

Subitement l’enfer à la gueule rapace,

Les mondes hurlants du chaos,

Les univers punis dont la clameur s’élance,

Les bagnes monstrueux de l’ombre, font silence,

Et dans la nuit des noirs arrêts

Cessent de secouer les chaînes qui leur pèsent,

Comme le soir, au pas d’un voyageur, se taisent

Les grenouilles dans le marais.

Il tient une balance immense en équilibre;

Il met dans un plateau les cieux, la mer qui vibre,

Ceux qui sur le trône ont vécu,

Le monde et ses clartés, le mystère et ses voiles,

Et l’abîme jetant son écume d’étoiles;

Dans l’autre il met Caton vaincu.

Ce qu’il est? regardez au-dessus de vos têtes;

Voyez le ciel, le jour, la nuit! Ce que vous êtes?

Cherchez dans votre cendrier.

Son année est sans fin. Prosternez vos pensées.

Les constellations sont des mouches posées

Sur l’énorme calendrier.

325

Mais voyez-le donc, vous dont les chants sont des râles,

Vivants qui ne pouvez que mourir, ombres pâles,

Et qui ne savez qu’oublier!

L’océan goutte à goutte en sa clepsydre pleure;

Tout Sahara, tombant grain à grain, marque l’heure

Dans son effrayant sablier.

Mêlez-le maintenant à vos anniversaires!

Allumez vos flambeaux, égrenez vos rosaires,

Sur vos lutrins soyez béants;

Ayez vos jours sacrés que plus de clarté dore;

Mettez, devant ce Dieu que couronne l’aurore,

Des tiares à vos néants!

La bête des bois rit quand les hommes, vain nombre,

Vont clouant leurs erreurs sur Dieu, leur nom sur l’ombre,

Leur date sur l’immensité,

Se font centre du monde, eux les passants rapides,

Et s’en viennent chanter leurs bouts de l’an stupides

A la muette éternité.

326

Hélas! l’ange Justice ouvre ses yeux sinistres.

Il écrit en rêvant des noms sur ses registres.

Ah! ces tristes vivants ont tort!

Devant Dieu, qui d’en haut à la paix les convie

Et donne aux cœurs l’amour et verse aux fronts la vie,

Ils font la haine, ils font la mort!

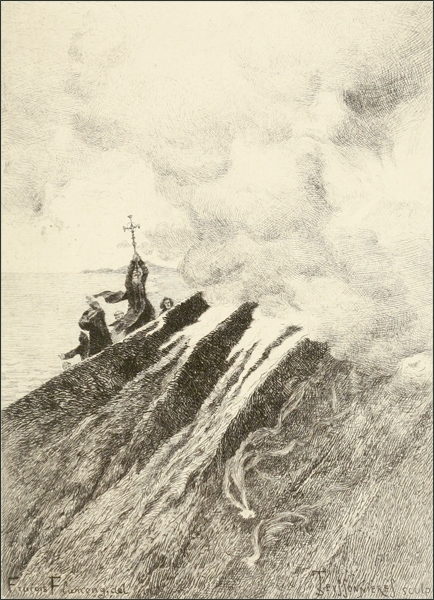

Ils bravent l’océan plein de magnificence,

Où flottent le mystère et la toute-puissance;

Ils souillent le gouffre irrité;

Sans prendre garde au vent qui s’épuise en huées,

Ils lèvent leur bannière au milieu des nuées,

Ces drapeaux de l’immensité!

Ils ont pour dieux la force et la ruse aux yeux louches;

Ils font chanter des chants aux trompettes farouches

Dont nous, esprits, nous frissonnons,

Et rouler, balafrant la nature sacrée,

Sur les champs, sur les blés, sur les fleurs que Dieu crée,

La roue horrible des canons.

327

Les générations meurent pour leur caprice.

Ils disent au tombeau: Prends l’homme et qu’il périsse!

O nains, pires que les géants!

Ils ouvrent cette nuit que nul rayon ne perce;

Ils y font brusquement tomber à la renverse

Les pâles cadavres béants!

Ils rougissent de sang l’onde et les herbes vertes,

Ils dressent au sommet des collines désertes

Le noir gibet silencieux

Qui reste tout le jour sans changer d’attitude,

Mais qui, dès que la nuit brunit la solitude,

Élève ses bras vers les cieux.

Nous sommes la justice auguste, immaculée!

Disent-ils, s’étalant dans leur chambre étoilée

Qu’entourent les spectres camards;

Et, pendant que la foule approuve et les admire,

Un long sanglot mêlé d’un long éclat de rire

Va des Montfaucons aux Clamarts!

Ces hommes insensés se vautrent dans la joie;

Ils ont des lits de pourpre et des manteaux de soie;

Ils vivent, d’ombre et d’or chargés;

Cette vie est pour eux un palais plein de fêtes;

Ils laissent derrière eux les choses qu’ils ont faites.

C’est bien, buvez; c’est bien, mangez;

328

Pendant qu’en haut la table éblouit les convives,

Et que les bouches sont comme des sources vives,

Que la chair fume avec l’encens,

Pendant que les archers gardent les avenues,

Que l’amour rit au spectre, et que les toutes nues

Chantent auprès des tout-puissants;

Pendant que le banquet, rayonnant comme un phare,

Mêle le choc du verre au son de la fanfare,

Et qu’ils s’enivrent dans la nuit,

Sans même, dans leur joie immonde et sépulcrale,

S’informer s’il n’est pas quelque obscure spirale

Sous la salle pleine de bruit.

O morts qui vous taisez au fond des catacombes,

L’expiation prend les pierres de vos tombes

Dans l’insondable profondeur,

Et de ces marbres froids qui dans l’ombre descendent

Fait un sombre escalier dont les marches attendent

Les lourds talons du commandeur!

Pensif, je répondis à l’archange nocturne:

—Sévère esprit, ta voix sanglote comme l’urne

Qui verse un flot noir et glacé.

Sur qui te penches-tu? Tes paroles s’adressent

Aux tristes nations d’hier qui disparaissent,

Aux pâles foules du passé,

Ton cri ressemble au chant des mornes Isaïes.

Le mystère autrefois, de ses brumes haïes,

Obstruait la terre et les cieux,

Et l’homme avait besoin que les prophètes blêmes

Lui parlassent du seuil de tous ces noirs problèmes

Ouvrant leurs porches monstrueux.

330

L’homme ignorait. Marchant loin du sentier qui sauve,

Il allait au hasard dans la nature fauve,

Comme le loup au fond des bois,

Sourd à ces alphabets, perdu dans ces algèbres;

Les prophètes alors dans ces grandes ténèbres

Élevèrent leurs grandes voix.

Il fallait avertir l’homme au bord de l’abîme.

Tout ici-bas semblait lui conseiller le crime;

Temps rude où le mal triomphait!

La forêt, de l’embûche était le noir ministre;

L’arbre avait l’air d’un monstre, et le rocher sinistre

Avait la forme du forfait.

Ici gémissait Job, et là chantait Sodome.

L’homme à tous les fléaux, horrible, ajoutait l’homme;

La guerre infâme aidait la faim;

Comme on brûle une paille on allumait les villes;

Et l’on voyait Judas sortir des choses viles,

Et des choses sombres Caïn.

Les prophètes chassaient le mal; ces personnages

Rendaient au Dieu vivant d’augustes témoignages;

L’homme de ces temps inhumains,

Affreux, baignant de sang les champs, l’onde et les sables,

S’arrêtait, s’il voyait ces songeurs formidables,

Pâles et levant leurs deux mains.

331

Ils descendaient des monts, portant de sombres tables;

Ils mouraient en laissant les Talmuds redoutables

Ouverts sur l’aile des griffons,

Les farouches Védas, les Eddas, les Genèses,

Registres éclairés du reflet des fournaises,

Pages pleines de bruits profonds.

Ils épouvantaient l’homme et la terre méchante;

Et depuis cinq mille ans, pendant que l’aube chante

Et que la fleur verse l’encens,

Le genre humain qui passe et que le temps dénombre

Entend, dans la caverne effrayante de l’ombre,

Gronder ces livres rugissants.

Mais le passé s’en va. Regarde-nous; nous sommes

Un autre Adam, une autre Ève, de nouveaux hommes.

Nous bénissons quand nous souffrons.

Hier vivait d’horreur, de deuil, de sang, de fange;

Hier était le monstre et demain sera l’ange;

Le point du jour blanchit nos fronts.

Deux êtres sont en nous: l’un ailé, l’autre immonde;

L’un montant vers Dieu, l’autre ombre et tache du monde,

Se ruant dans d’infâmes lits;

Et, pendant que le corps, marchant sur des semelles,

Vil, abject, boit l’opprobre et la lie aux gamelles,

L’âme boit la rosée aux lys.

332

L’œuvre du genre humain, c’est de délivrer l’âme;

C’est de la dégager du triste épithalame

Que lui chante le corps impur;

C’est de la rendre, chaste, à la clarté première;

Car Dieu rêveur a fait l’âme pour la lumière

Comme il fit l’aile pour l’azur.

Nous ne sommes plus ceux qui riaient à la face

De l’ombre impénétrable où tout rentre et s’efface,

Qui faisaient le mal sans frayeur,

Qui jetaient au cercueil ce cri: Va-t’en! je nie!

Et mettaient le néant, le rire et l’ironie

Dans la pelle du fossoyeur.

Nous croyons en ce Dieu vivant; sa foi nous brûle;

Il inspire Brutus sur la chaise curule,

Guillaume Tell sous le sayon;

Nous allumons, courbés sous son vent qui nous pousse,

Notre liberté fière à sa majesté douce

Et notre foudre à son rayon.

Il fait germer le ver dans sa morne cellule,

Change la larve affreuse en vive libellule,

Transfigure, affranchit, construit,

Émeut les tours de pierre et les tentes de toiles,

Et crée et vit! c’est lui qui pénètre d’étoiles

Les ailes noires de la nuit.

333

Sa tiare splendide est une ruche immense,

Où, des roses soleils apportant la semence

Et de l’astre apportant le miel,

Essaim de flamme ayant le monde pour Hymètes,

Mouches de l’infini, les abeilles comètes

Volent de tous les points du ciel.

Le Mal, le glaive au poing, voilé d’un voile d’ombre,

Nous guette; et la forêt que la broussaille encombre,

L’âpre rocher, le flot ingrat,

L’aident, complices noirs, contre la créature,

Et semblent par moments faire de la nature

L’antre où rêve ce scélérat.

Mais nous luttons, esprit! nous vaincrons. Dieu nous mène.

Il est le feu qui va devant l’armée humaine,

Le dieu d’Ève et de Débora.

Un jour, bientôt, demain, tout changera de forme,

Et dans l’immensité, comme une fleur énorme,

L’univers s’épanouira!

Nous vaincrons l’élément! cette bête de somme

Se couchera dans l’ombre à plat ventre sous l’homme;

La matière aura beau hurler;

Nous ferons de ses cris sortir l’hymne de l’ordre;

Et nous remplacerons les dents qui veulent mordre

Par la langue qui sait parler.

334

Quand nous aurons fini le travail de la vigne,

Quand au Dieu qui fit l’aigle et l’air, l’onde et le cygne,

La tourmente et Léviathan,

Nous aurons rapporté toutes nos âmes anges,

Nous ferons du panier de ces saintes vendanges

La muselière de Satan.

Satan, c’est l’appétit, pourceau qui mord l’idée;

C’est l’ivresse, fond noir de la coupe vidée;

Satan, c’est l’orgueil sans genoux;

C’est l’égoïsme, heureux du sang où ses mains trempent;

C’est le ventre hideux, cette caverne où rampent

Tous les monstres qui sont en nous.

Satan c’est la douleur, c’est l’erreur, c’est la borne,

C’est le froid ténébreux, c’est la pesanteur morne

C’est la vis du sanglant pressoir;

C’est la force d’en bas liant tout de ses chaînes

Qui fait dans le ravin, sous l’ombre des grands chênes,

Crier les chariots le soir.

Nous allons à l’amour, au bien, à l’harmonie.

O vivants qui flottez dans l’énigme infinie,

Un arbre, auguste à tous les yeux,

Conduit votre navire à travers l’âpre abîme;

Jésus ouvre ses bras sur la vergue sublime

De ce grand mât mystérieux.

335

Derrière nous décroît le mal, noire masure.

Bientôt nous toucherons au port, le flot s’azure.

L’homme, qu’en vain le deuil poursuit,

Ne verra plus tomber dans l’ombre sur sa tête

L’effroi, l’hiver, l’horreur, l’ouragan, la tempête,

Ces vomissements de la nuit.

Nous chasserons la guerre et le meurtre à coups d’aile;

Et cette frémissante et candide hirondelle

Qui vole vers l’éternité,

L’espérance, adoptant notre maison amie,

Viendra faire son nid dans la gueule endormie

Du vieux monstre Fatalité.

Les peuples trouveront de nouveaux équilibres;

Oui, l’aube naît, demain les âmes seront libres;

Le jour est fait par le volcan;

L’homme illuminera l’ombre qui l’environne;

Et l’on verra, changeant l’esclavage en couronne,

Des fleurons sortir du carcan.

Et quand ces temps viendront, ô joie! ô cieux paisibles!

Les astres, aujourd’hui l’un pour l’autre terribles,

Se regarderont doucement;

Les globes s’aimeront comme l’homme et la femme;

Et le même rayon qui traversera l’âme

Traversera le firmament.

336

Les sphères vogueront avec le son des lyres.

Au lieu des mondes noirs pleins d’horribles délires,

Qui rugissent vils et maudits,

On entendra chanter sous le feuillage sombre

Les édens enivrés, et l’on verra dans l’ombre

Resplendir les bleus paradis.

Dieu voudra. Tout à coup on verra les discordes,

La hache et son billot, les gibets et leurs cordes,

L’impur serpent des cieux banni,

Le sang, le cri, la haine, et l’ordure, et la vase,

Se changer en amour et devenir extase

Sous un baiser de l’infini.

Dieu met, quand il lui plaît, sur l’orage et la haine,

Sur la foudre, forçat dont on entend la chaîne,

La sainte serrure des cieux,

Et, laissant écumer leurs voix exténuées,

Ferme avec l’arc-en-ciel courbé dans les nuées

Ce cadenas mystérieux.

Au fond du gouffre où sont ceux qui se font proscrire,

Des plus profonds enfers stupéfaits de sourire

L’amour ira baiser les gonds,

Comme un rayon de l’aube, à l’orient ouverte,

Va dans la profondeur de l’eau sinistre et verte

Jusqu’aux écailles des dragons.

337

Les globes se noueront par des nœuds invisibles;

Ils s’enverront l’amour comme la flèche aux cibles;

Tout sera vie, hymne et réveil;

Et comme des oiseaux vont d’une branche à l’autre,

Le Verbe immense ira, mystérieux apôtre,

D’un soleil à l’autre soleil.

Les mondes, qu’aujourd’hui le mal habite et creuse,

Échangeront leur joie à travers l’ombre heureuse

Et l’espace silencieux;

Nul être, âme ou soleil, ne sera solitaire;

L’avenir, c’est l’hymen des hommes sur la terre

Et des étoiles dans les cieux.